DAWソフト「Cubase 8」が動く環境を探る。ドラム音源「BFD3」にも挑戦 Impress連動企画(後編)

2015-5-1

こんにちは、職人3号です。

Impressとのコラボ企画【メーカーさん、こんなPC作ってください!】の第4弾、「DAWソフトCubase8とドラム音源BFD3が動く環境を探る」今回は後編をお送りします。

構成を決定する

前編の考察と、今回検証した結果をもとに本体の構成を決めていきました。いきなりですが、結論から言いますと、下記のような構成となりました。 なぜこの構成となったかの検証とその考察について、続けて書いていきます。

基本構成

| デスクトップモデル | ノートモデル | |

| コンセプト | 「Cubase Pro 8」や「Cubase Artist 8」、音源ソフト「BFD3」などをインストールして使用し、30トラック以上や、全トラックにエフェクトを付与する等のDAW編集をバリバリ行うためのデスクモデル | スタジオなどに持ち込み10トラックの録音や、「Cubase Elements 8」を使用し30トラック以下のDAW編集を行う、ライトユースや入門向けを想定した価格を抑えたノートモデル |

| CPU | Core i7-4790 | Core i5-4210M |

| コア数 | 4コア/8スレッド | 2コア/4スレッド |

| 動作クロック | 3.6-4.0GHz | 2.6-3.2GHz |

| CPUクーラー | 静音クーラー (Coolermaster Hyper 212 EVO) |

本体内蔵標準クーラー |

| メインメモリ | DDR3 16GB(8GB×2) デュアルチャンネル | DDR3 8GB(4GB×2) デュアルチャンネル |

| マザーボード | インテル H97チップセット | インテル HM86チップセット |

| OS用ストレージ | 120GB 標準SSD | 500GB 標準HDD |

| データ用ストレージ | 240GB 標準SSD | |

| VGA | インテル HD グラフィックス | |

| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | |

| ケース | マイクロタワー(InWin IW-EM040) | 15H5100シリーズ |

| 電源 | 500W | - |

| OS | Windows 8.1 Update 64bit | |

| キーボード | 標準付属キーボード | 標準搭載キーボード |

| マウス | 標準付属マウス | 標準搭載タッチパッド |

| モニタ | オプション | 15型フルHD光沢液晶 |

| セカンドモニタ | オプション | |

デスクトップモデル構成について

- CPUは「ASIO-Guard」を有効活用できるマルチコアとHyper-Threadingに強いCore i7-4790を選択し「Cubase Pro 8」をフル活用する30トラック以上でエフェクトを多用する場合の編集でも対応が可能

- メモリは、パフォーマンスに影響度の高いデュアルチャンネル仕様とし、容量についてもインストゥルメントトラックとエフェクトを多用する場合、多くのメモリを消費するため標準16GBを搭載

- ストレージは、大容量化している「BFD3」などのような音源ソフトを複数インストールすることを想定し、データ用ドライブをOS用ドライブとは別に用意

- 静音性を重視し、大型静音ファンを搭載するCPUクーラーを採用、またSSDをメインドライブとしHDDをオプション化載することにより稼働部品数を減らし、静音性を高めています

- D-Sub、DVI、Display Portを搭載し最大3画面までのマルチモニタ出力に対応し、マルチモニタによる広大な作業領域を確保することができます。

ノートモデル構成について

- CPUはオーディオトラックを中心に扱うことを想定し、30トラック以下でエフェクトをかけた場合でも余裕をもって動作させることができるノート向けのCPUのCore i5を選択

- メモリは、デスクトップ同様にデュアルチャンネル仕様で、容量についても30トラック以下の編集なら十分に対応できる8GBを搭載

- ストレージは、10トラック録音のリテイクをしても対応できる容量を重視したHDDを搭載

※検証結果については後述します

BTOオプションについて

まず本体に合わせて重要になる「オーディオインターフェース」ですが、今回オプションとして用意することを見送りとしました。「オーディオインターフェース」は用途や音の好み、機能、ご予算に合わせて別途用意いただければ幸いです。

オススメとなるのが、今回検証に使用しました「Steinberg UR242」です。UR242など「URシリーズ」は、Cubaseを作っている「Steinberg」と「Yamaha」の共同開発によるUSB2.0接続タイプのオーディオインターフェースですので、Cubaseとの親和性が高くエフェクターやミキサーなどをVSTプラグインにより自然に扱うことができます。

(詳しくはSteinberg公式サイトをご参照ください。)

また、オプションの液晶モニタについては、DAW編集ではプラグインやミキサー、トラックビビューなど多数のウィンドウを開くため、多くの表示スペースが必要になるため、

デュアルディスプレイの選択を可能とし、さらに用途によってはより高解像度となる「4K液晶モニタ」を使うことで広大な作業スペースを確保することができ、

画面を切り替えることなく複数のウィンドウ、プラグインを表示しつつミキサーを調整できるなど、高い視認性と優れた作業効率を得ることができます。

(4K表示解像度での検証を行っています。結果について記事後半部分をご参照ください)

それではこの構成の検証について話を進めていきます。

DAWパソコンを検証する

それでは実際に検証していきます。

構成は上記の構成を使用しています。

テスト項目内にあるCPUの調整に関しては、部品変更は行わず、Intel Extreme Tuning Utilityを用いて動作クロックの変更を行い、BIOSから動作コア数の変更を行いました。

メモリは、メモリのテスト時を除いて特記しない限り上記の構成デスクトップ16GB(8GBx2)、ノート8GB(4GBx2)から変更をしておりません。

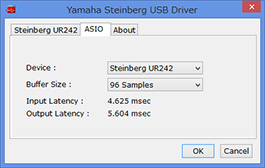

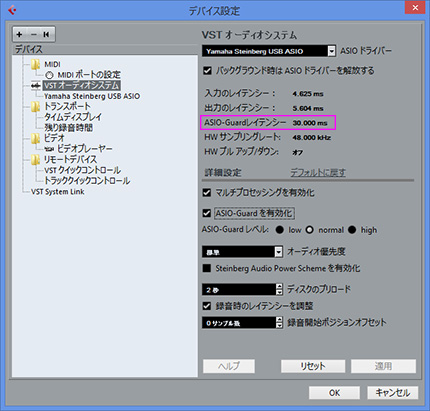

先述の通り、テストにはオーディオディバイスとしてSteinberg UR242をお貸りすることができたので、こちらを用いてテストを行っています。 ASIOドライバの設定は、サンプルレートを48kHz、ASIOのレイテンシーを5ms程度になるようバッファーサイズを96 Samplesに設定しました。

Cubaseのデバイス設定内ASIO-Guardレベルの設定はデフォルトのNormalとし、このときのASIO-Guardレイテンシーは30msとなっていました。

テスト項目・方法

使用したソフトは「Steinberg Cubase 8」のバージョン8.05です。テストにあたり作成したデータタイプは下記表の合計17種類となっています。

| トラック種 | エフェクト | 音色 | トラック数 |

|---|---|---|---|

| インストゥルメントトラック | なし | HALion Sonic SE2 [GM]Church Organ | 32,128,256 |

| インストゥルメントトラック | REV-X Hall Basic + REVelation Ambience Bright | HALion Sonic SE2 [GM]Church Organ | 32,128 |

| オーディオトラック | なし | Audio (48K/24bit) (HALion Sonic SE2 [GM]Trumpet) | 32,128,256,512 |

| オーディオトラック | REV-X Hall Basic + REVelation Ambience Bright | Audio (48K/24bit) (HALion Sonic SE2 [GM]Trumpet) | 32,128 |

| 混成トラック | なし | HALion Sonic SE2 [GM]Church Organ + Audio (48K/24bit) | 16+16,32+32,64+64 |

| 混成トラック | REV-X Hall Basic + REVelation Ambience Bright | HALion Sonic SE2 [GM]Church Organ + Audio (48K/24bit) | 16+16,32+32,64+64 |

・インストゥルメントトラックデータ

Cubase 8にプリセットのHALion Sonic SE2の音源[GM]Church Organを使用し、一定の音を連続で発声する60小節程度のデータを作成しテストに使用しました。

・オーディオトラックデータ

上記インストゥルメントトラックを1トラック分WAVEフォーマット48K/24bit形式でオーディオ書出ししたものを使用しました。この際、混成テストで音に区別がつくよう、HALion Sonic SE2音色[GM]Trumpetを使用しました。

・インストゥルメントトラック+オーディオトラック混成データ

上記で作成したデータを組み合わせた混成データを作成し使用しました。

さらに負荷をかけるため、上記の“素”のトラックに2種類のリバーブエフェクト処理(REV-X Hall Basic + REVelation Ambience Bright)をかけたデータを用意しました。

また、テストデータとして30トラック前後を“一般的に実用する場合の標準的なトラック数の上限”と定義し32トラックでのデータを作成しテストを実施しています。理由としては「Cubase Artist 8」では、オーディオトラックの上限が64トラック、インストゥルメントトラックの上限が32トラック、「Cubase Elements 8」では、オーディオトラックが上限48トラック、インストゥルメントトラックが上限24トラックとなっており、30トラック前後が一般的な上限であると定義しました。

参考:「Cubase 8」シリーズラインナップ比較

http://japan.steinberg.net/jp/products/cubase/lineup.html

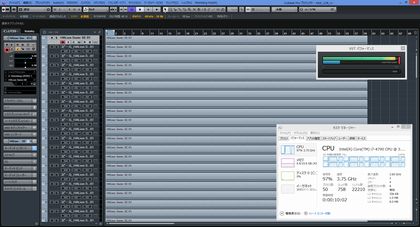

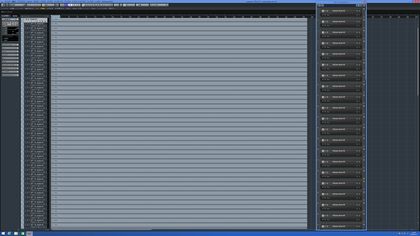

この画像は、128トラックのエフェクトつきインストゥルメントトラックのテスト風景です。テストでは、VSTパフォーマンスウィンドウと、Windowsタスクマネージャーのパフォーマンスタブを開きながらテストを行いました。

テスト項目は大きく分けて下記の3大項目から見ています。さらに各項目に小項目のテストを設定しそれぞれ実施しました。

再生テストでは、2小節目の位置でループさせ繰り返し再生を行いました。

トラック数を増やしていき、ドロップアウトが発生し再生不可になる手前のトラック数を記録しました。またその時の再生待機時CPU使用率、CPU使用率、メモリ使用量を記録しました。

さらに参考情報として「VSTパフォーマンス」ウィンドウを開き、処理負荷状況(Average load/real-time peak)、ディスクキャッシュ(disk)状況を監視しました。(左画像のように負荷状況あるいはディスクキャッシュのメーターが振り切った状況になるとドロップアウトが発生する可能性が高まります)

録音テストでは、60小節目の位置でループさせ繰り返し再生を行い、ループバックした音をWAVEフォーマット48K/24bit形式で10分間録音しました。再生に使用したデータは、32トラックのデータを使用し、ドロップアウトが発生しないかを確認しました。録音したデータについては、オーディオ編集ツール「Audacity」を用いて波形を確認し、無音領域が不自然な位置で発生していないかを目視しました。

CubaseのAudio Hardware Setupから、Settingsタブ内のLOOPBACKにチェックを入れ、UR242のInput 1/2に再生音がループバックされるように設定しました。

Audacity公式サイト

オープンソースでクロスプラットフォームのレコーディング・サウンド編集ソフトウェア

http://audacity.sourceforge.net/?lang=ja

また、今回実施したテストではCPUのHyper-Threadingやマルチコアの影響を大きく受ける「ASIO-Guard」の機能の設定を変更してテストを行い、「ASIO-Guard」の効果を下記条件で比較しました。

| ASIO-Guard | マルチスレッド処理 | |

| テスト条件① | 有効 | 有効 |

| テスト条件② | 無効 | 有効 |

| テスト条件③ | 無効 | 無効 |

※ASIO-Guardの仕様でマルチスレッド処理が必ず有効である必要があります。

ハードウェアのテストはデスクトップモデルを用いてテストを行いました。

CPUのテストでは、BIOSおよびIntel Extreme Tuning Utilityを用いてCPUの動作クロックや、Hyper-Threading、コア数の変更をし、テストを行いました。(自動的にコアクロックを変化させるターボブーストは無効に設定)

| テスト項目 | 操作内容 | テスト内容 |

| CPU(マルチコア)の比較テスト | 動作クロックを3.6GHzに固定し、コア数を変化させる。 | 適度に負荷のかかる32+32混成トラックのエフェクトありのものを使用し、ASIO-Guard有効時の再生待機時CPU使用率、CPU使用率、メモリ使用量を記録。 |

| CPU(動作クロック)の比較テスト | コアを4コア/8スレッド(Hyper-Threading有効)で固定し、動作クロックを変化させる。 | |

| メモリ(シングルチャンネル・デュアルチャンネル)の比較テスト | 基本構成の16GB(8GB×2)から、8GB(4GB×2)のデュアルチャンネル構成と、8GB×1のシングルチャンネル構成に変更し、比較を行う。 |

CPUは基本構成のままとし、16+16混成トラックおよび32+32混成トラックのエフェクトありのものを使用し、ASIO- Guard有効時、無効時、マルチコア処理有効時、無効時のそれぞれの再生待機時CPU使用率、CPU使用率、メモリ使用量を記録。 |

| ストレージ(HDD・SSD)の比較テスト | SSDとHDDを比較。 | 16+16混成トラックのエフェクトありのデータを再生し、録音トラックを10トラック、20トラックとしたときに、ドロップアウトが発生しないか、ディ スクキャッシュがあふれないかを確認。録音したデータは、オーディオ編集ツール「Audacity」を用いて波形を確認し、無音領域が不自然な位置で発生していないかを目視。 |

フルHD時と、フルHDモニタ2画面を用いたマルチモニタのテストを行い、ウィンドウ配置の確認を行いました。

4Kモニタについてはさらに詳しくテストし、「Windows8.1」環境下においてのインターフェースの大きさ、文字の大きさ、トラック表示数、VSTプラグイン表示、表示倍率による違いをテストしました。

また、「Windows7」についても同様にテストを行いました。

テスト結果

【1】Cubase Pro 8とASIO-Guardのテスト

まずは、それぞれの再生テスト結果からみていきます。

備考欄に特に書かれていないものは、問題なく再生できたものとしています。

32トラックのオーディオトラックの結果が下表になります。

| テスト条件 | テスト結果 | 備考 | ||||||

| ASIO-Guard | マルチスレッド 処理 |

エフェクト | トラック数 | CPU使用率 (再生時%) |

メモリ使用量 (GB) |

CPU使用率 (再生待機時%) |

||

| デスクトップモデル (Core i7-4790) |

○ | ○ | × | 32 | 8 | 2 | 3 | |

| ○ | ○ | ○ | 32 | 29 | 2.5 | 25 | ||

| ノートモデル (Core i5-4210M) |

○ | ○ | × | 32 | 19 | 1.9 | 4 | |

| ○ | ○ | ○ | 32 | 59 | 2.6 | 46 | ||

32トラックのオーディオトラックでは、CPUにそれほど負荷がかからずメモリ使用量も2GB程度になりました。

そしてやはり、エフェクトをかけると負荷が上昇しノート向けCPUのCore i5-4210Mでは、再生時に50%以上のCPU使用率となりました。メモリ使用量もエフェクト有効時では増えていました。

それぞれのCPUでのオーディオトラックのトラック数の限界数とASIO-Guardの有無、マルチコア処理の有無での限界を調べたのがこちら

| テスト条件 | テスト結果 | 備考 | ||||||

| ASIO-Guard | マルチスレッド 処理 |

エフェクト | トラック数 | CPU使用率 (再生時%) |

メモリ使用量 (GB) |

CPU使用率 (再生待機時%) |

||

| デスクトップ モデル (Core i7-4790) |

○ | ○ | × | 512 | 89 | 3.8 | 5 | 性能にまだ余裕あり |

| × | ○ | × | 450 | 100 | 4.2 | 7 | ||

| × | × | × | 250 | 47 | 3.7 | 3 | ||

| ○ | ○ | ○ | 142 | 100 | 5.1 | 92 | ||

| × | ○ | ○ | 112 | 100 | 4.4 | 95 | ||

| × | × | ○ | 30 | 18 | 2.5 | 13 | ||

| ノートモデル (Core i5-4210M) |

○ | ○ | × | 256 | 100 | 3 | 7 | |

| × | ○ | × | 230 | 100 | 2.5 | 11 | ||

| × | × | × | 200 | 100 | 2.5 | 7 | ||

| ○ | ○ | ○ | 60 | 100 | 3.4 | 83 | ||

| × | ○ | ○ | 50 | 100 | 3.2 | 92 | ||

| × | × | ○ | 20 | 34 | 2.5 | 26 | ||

エフェクトなしの場合、Core i7-4790ではASIO-Guard有効時においてはなんと512トラックもの同時再生が可能で、さらに余裕があるようでした。

Core i5-4210Mでも256トラックの再生が可能でした。

エフェクトをかけると再生可能トラック数がおおよそエフェクトなし時の4分の1に減りメモリ使用量が増加、再生待機時にもCPU使用率が高い状態になりました。

いずれの状況においてもASIO-Guardの効果はあり、有効時が最も再生可能なトラック数が多くなっていました。

オーディオトラックのテスト結果まとめ

- オーディオトラックは総じてCPU負荷が低くメモリ消費が少ないため、オーディオトラックを多く使用するプロジェクトの場合はCPUのグレードを低く抑えることができ、メモリは8GBの搭載で十分な容量となる

- エフェクトをかけるとエフェクトなしの時に比べCPU負荷が高くメモリ消費が増え、同時再生可能なトラック数が減少する

- エフェクトをかけると、再生待機時の時点でもCPUへの負荷がかかっている

- ASIO-Guard有効時が無効時に比べて同時再生可能なトラック数が多く、ASIO-Guardを有効にする方がより負荷の高いデータを扱うことができた

- ASIO-Guard無効時のシングルコア処理はマルチコア処理時よりも大きく再生可能なトラック数が減少した

オーディオトラックだけを見るとCore i7-4790にとっては軽い処理に見えますが、インストゥルメントトラックの場合はどうなるかを見てみたのが下表です。

32トラックのインストゥルメントトラックの結果からいきます。

| テスト条件 | テスト結果 | 備考 | ||||||

| ASIO-Guard | マルチスレッド 処理 |

エフェクト | トラック数 | CPU使用率 (再生時%) |

メモリ使用量 (GB) |

CPU使用率 (再生待機時%) |

||

| デスクトップモデル (Core i7-4790) |

○ | ○ | × | 32 | 20 | 4 | 7 | |

| ○ | ○ | ○ | 32 | 43 | 4.9 | 31 | ||

| ノートモデル (Core i5-4210M) |

○ | ○ | × | 32 | 47 | 2.3 | 14 | |

| ○ | ○ | ○ | 32 | 90 | 4.1 | 60 | ||

オーディオトラックと比べて明らかに全体的な負荷が上昇しています。メモリの使用量も増加しておりますが、それでも5GB未満の消費量です。

32トラックでエフェクトありの条件下ですと、Core i5-4210MではCPU使用率が90%に達していますが、問題なく再生していました。

続けてインストゥルメントトラックの限界のテスト結果です。

| テスト条件 | テスト結果 | 備考 | ||||||

| ASIO-Guard | マルチスレッド 処理 |

エフェクト | トラック数 | CPU使用率 (再生時%) |

メモリ使用量 (GB) |

CPU使用率 (再生待機時%) |

||

| デスクトップ モデル (Core i7-4790) |

○ | ○ | × | 202 | 100 | 11 | 35 | |

| × | ○ | × | 95 | 93 | 6.6 | 37 | ||

| × | × | × | 16 | 10 | 3.4 | 4 | ||

| ○ | ○ | ○ | 95 | 100 | 8.4 | 81 | ||

| × | ○ | ○ | 50 | 96 | 5.9 | 74 | ||

| × | × | ○ | 15 | 15 | 3.2 | 12 | ||

| ノートモデル (Core i5-4210M) |

○ | ○ | × | 88 | 100 | 5.6 | 37 | |

| × | ○ | × | 42 | 100 | 3.8 | 46 | ||

| × | × | × | 16 | 31 | 2.9 | 13 | ||

| ○ | ○ | ○ | 45 | 100 | 4.9 | 72 | ||

| × | ○ | ○ | 23 | 98 | 3.1 | 65 | ||

| × | × | ○ | 9 | 32 | 2.6 | 21 | ||

オーディオトラックの結果と大きく異なるのは、メモリの使用量が多くなっている点です。藤本健氏によると、インストゥルメントトラックでは、音源の音色のデータをメモリに一部格納するとの事でしたので、トラック数が増えるに従いメモリの消費量が増えることになります。

エフェクトをかける場合さらに消費量は増える傾向にありますが、今回のテストではCPUの限界が先に来たため最大でも11GBの消費となりました。

ASIO-Guardについても、インストゥルメントトラックの方がオーディオトラックより効果が大きく、ASIO-Guardを無効化すると限界のトラックがほぼ半減という結果となりました。

インストゥルメントトラックのテスト結果まとめ

- オーディオトラックに比べCPU負荷への負荷が大きいため、インストゥルメントトラックを多く使っていくプロジェクトではCPUはできる限り高性能がよく、16GB搭載されたメモリも生かすことができる

- インストゥルメントトラックのメモリ消費量はトラック数やエフェクトの有無に応じて増加し、オーディオトラックよりも消費が多い

- ASIO-Guardの効果はインストゥルメントトラックでは高く、無効時に比べ有効時の方が倍の数のトラックを同時再生することができた

- エフェクトをかけるとエフェクトなしの時に比べCPU負荷が高くメモリ消費が増え、同時再生可能なトラック数が減少する

- エフェクトをかけると、再生待機時の時点でもCPUへの負荷がかかっている

オーディオトラックとインストゥルメントトラックの負荷の特性が分かったところで、より実用的な混成トラックの場合のテスト結果を見てみます。

混成トラックのテストでは、オーディオ16トラックとインストゥルメント16トラックの合計32トラックのデータを用意しました 。これに加えて、先のテストの結果よりエフェクトをかけた場合にCore i7で再生できるギリギリのラインと予想される、64トラック+64トラックの合計128トラックの2種類のデータで計測しました。

32トラック(16+16)のオーディオ、インストゥルメントトラックの混成データの結果です。

| テスト条件 | テスト結果 | 備考 | ||||||

| ASIO-Guard | マルチスレッド 処理 |

エフェクト | トラック数 | CPU使用率 (再生時%) |

メモリ使用量 (GB) |

CPU使用率 (再生待機時%) |

||

| デスクトップ モデル (Core i7-4790) |

○ | ○ | × | 16+16 | 13 | 2.7 | 7 | |

| × | ○ | × | 16+16 | 16 | 2.7 | 7 | ||

| × | × | × | 16+16 | 12 | 2.3 | 7 | ||

| ○ | ○ | ○ | 16+16 | 36 | 3.5 | 28 | ||

| × | ○ | ○ | 16+16 | 44 | 3.5 | 34 | ||

| × | × | ○ | 16+16 | 18 | 3.5 | 16 | プチノイズ 発生 |

|

| ノートモデル (Core i5-4210M) |

○ | ○ | × | 16+16 | 37 | 2.7 | 12 | |

| × | ○ | × | 16+16 | 48 | 2.7 | 15 | ||

| × | × | × | 16+16 | 39 | 2.7 | 14 | プチノイズ 発生 |

|

| ○ | ○ | ○ | 16+16 | 74 | 3.6 | 56 | ||

| × | ○ | ○ | 16+16 | 100 | 3.6 | 88 | ||

| × | × | ○ | 16+16 | 0 | 0 | 0 | 再生不可 | |

128トラック(64+64)のオーディオ、インストゥルメントトラックの混成データの結果です。

| テスト条件 | テスト結果 | 備考 | ||||||

| ASIO-Guard | マルチスレッド 処理 |

エフェクト | トラック数 | CPU使用率 (再生時%) |

メモリ使用量 (GB) |

CPU使用率 (再生待機時%) |

||

| デスクトップ モデル (Core i7-4790) |

○ | ○ | × | 64+64 | 51 | 4.4 | 9 | |

| × | ○ | × | 64+64 | 74 | 4.4 | 17 | ||

| × | × | × | 64+64 | 22 | 4.4 | 13 | プチノイズ 発生 |

|

| ○ | ○ | ○ | 64+64 | 100 | 7.2 | 94 | プチノイズ 発生 |

|

| × | ○ | ○ | 64+64 | 100 | 7.2 | 100 | プチノイズ 発生 |

|

| × | × | ○ | 64+64 | 0 | 0 | 0 | 再生不可 | |

| ノートモデル (Core i5-4210M) |

○ | ○ | × | 64+64 | 100 | 4.8 | 34 | |

| × | ○ | × | 64+64 | 0 | 0 | 0 | 再生不可 | |

| × | × | × | 64+64 | 0 | 0 | 0 | 再生不可 | |

| ○ | ○ | ○ | 64+64 | 0 | 0 | 0 | 再生不可 | |

| × | ○ | ○ | 64+64 | 0 | 0 | 0 | 再生不可 | |

| × | × | ○ | 64+64 | 0 | 0 | 0 | 再生不可 | |

ここまでのテストと同じく、CPU使用率やメモリ消費の傾向は大きくは変わらず、32(16+16)トラックの再生はシングルコア処理時以外での再生に問題ありませんでした。

Core i7で、エフェクトつきのデータの場合、オーディオトラックでは最大142トラック、インストゥルメントトラックでは最大95トラック再生していましたので、おおよそ中間のトラック数になる64+64トラックの128トラックを設定しましたが、今回のテストデータでは思ったよりも負荷が高かったようです。

ここまでの再生テストの結果まとめ

- CPUの負荷の大きさは①エフェクト付与②インストゥルメントトラック③オーディオトラックの順となった

- メモリの消費量は①インストゥルメントトラック②エフェクト付与③オーディオトラックの順となった

- ASIO-Guardの効果は大きく、特にインストゥルメントトラックを使用する場合は有効にしておくことでドロップアウトを防ぎ再生可能なトラック数の増加につながる

- ASIO-Guardやマルチコア処理を無効化し、リアルタイム性が必要な編集を行う場合はできる限りオーディオトラック化するとよい

- 全トラックにエフェクトをかけるような場合でも、Core i7-4790ではおおよそ90トラック、Core i5-4210Mではおおよそ40トラックまでの再生を問題なく行うことができる(※ASIO-Guard有効時)

続けて、先のテストと同じ混成トラックを使った録音のテストの結果がこちらです。

| テスト条件 | テスト結果 | 備考 | ||||||

| ASIO-Guard | マルチスレッド 処理 |

エフェクト | トラック数 | CPU使用率 (再生時%) |

メモリ使用量 (GB) |

CPU使用率 (再生待機時%) |

||

| デスクトップ モデル (Core i7-4790) |

○ | ○ | × | 16+16 | 13 | 2.7 | 7 | 10分間録音 問題なし |

| × | ○ | × | 16+16 | 16 | 2.7 | 7 | ||

| × | × | × | 16+16 | 12 | 2.3 | 7 | ||

| ○ | ○ | ○ | 16+16 | 36 | 3.5 | 28 | ||

| × | ○ | ○ | 16+16 | 44 | 3.5 | 34 | ||

| × | × | ○ | 16+16 | 18 | 3.5 | 16 | ドロップアウト のため 録音不可 |

|

| ノートモデル (Core i5-4210M) |

○ | ○ | × | 16+16 | 37 | 2.7 | 12 | 10分間録音 問題なし |

| × | ○ | × | 16+16 | 48 | 2.7 | 15 | ||

| × | × | × | 16+16 | 39 | 2.7 | 14 | ||

| ○ | ○ | ○ | 16+16 | 74 | 3.6 | 56 | ||

| × | ○ | ○ | 16+16 | 100 | 3.6 | 88 | ||

| × | × | ○ | 16+16 | 0 | 0 | 0 | 再生および 録音不可 |

|

結果は特に問題は無く、ドロップアウト(プチノイズ)の発生するシングルコア処理のパターンを除いて10分間のループ再生/録音をこなしていました。

このテストでは、1トラックのみの録音テストですが、次のハードウェアテストにて、10トラック、20トラックの録音テストを実施しています。

続けて、ハードウェアの変化による負荷の変化を詳しく見ていきます。

【2】ハードウェアのテスト

Cubaseのソフトウェア特性が分かったところで、次はハードウェアの特性を探っていきます。

Core i7-4790での測定にあたり適度に負荷のかかる64(32+32)混成トラックのデータをテストに使用しています。

まずは大きな影響があるとみられるコア数での比較を行いました。

| テスト条件 | テスト結果 | 備考 | ||||||

| ASIO-Guard | 動作クロック | コア | トラック数 | CPU使用率 (再生時%) |

メモリ使用量 (GB) |

CPU使用率 (再生待機時%) |

||

| デスクトップ モデル (Core i7-4790) |

○ | 3.6GHz | 4C/8T | 32+32 | 65 | 4.4 | 49 | |

| ○ | 3.6GHz | 4C/4T | 32+32 | 84 | 4.4 | 63 | ||

| ○ | 3.6GHz | 3C/3T | 32+32 | 100 | 3.5 | 78 | ||

| ○ | 3.6GHz | 2C/4T | 32+32 | 100 | 4.2 | 82 | 再生はするが UIが停止 |

|

| ○ | 3.6GHz | 2C/2T | 32+32 | 0 | 0 | 0 | 再生不可 | |

コア数による負荷の差は大きく、スレッド数が減るに従い、CPUにかかる負荷が大きく増加しています。 また、同じ4スレッド処理となる4コア4スレッドと2コア4スレッドのテストでは物理コアが多い4コア4スレッド環境下の方が負荷が低くなっています。

続けて動作クロックの影響を見ていきます。

| テスト条件 | テスト結果 | 備考 | ||||||

| ASIO-Guard | 動作クロック | コア | トラック数 | CPU使用率 (再生時%) |

メモリ使用量 (GB) |

CPU使用率 (再生待機時%) |

||

| デスクトップ モデル (Core i7-4790) |

○ | 3.6GHz | 4C/8T | 32+32 | 65 | 4.4 | 49 | |

| ○ | 3.0GHz | 4C/8T | 32+32 | 69 | 4.4 | 53 | ||

| ○ | 2.5GHz | 4C/8T | 32+32 | 82 | 3.5 | 62 | ||

| ○ | 2.0GHz | 4C/8T | 32+32 | 92 | 4.2 | 68 | ||

| ○ | 1.5GHz | 4C/8T | 32+32 | 0 | 0 | 0 | 再生不可 | |

ASIO-Guardはすべてのテストで有効化しています。CPUの性能を下げるにつれ、CPUの負荷が上昇していく順当な結果となっています。 今回のテストでは3.0GHz以上は負荷に差はあまりありませんでしたが、3.0GHz以下では負荷が急激にあがり、 1.5GHz環境下では今回のテストファイルの再生を行うことができませんでした。

次にメモリのテストです。

シングルチャンネル環境と、デュアルチャンネル環境の比較となります。

| テスト条件 | テスト結果 | 備考 | ||||||

| ASIO-Guard | マルチスレッド 処理 |

メモリ | トラック数 | CPU使用率 (再生時%) |

メモリ使用量 (GB) |

CPU使用率 (再生待機時%) |

||

| デスクトップ モデル (Core i7-4790) |

○ | ○ | シングル | 32+32 | 82 | 4.2 | 70 | |

| × | ○ | シングル | 32+32 | 100 | 4.2 | 93 | ||

| × | × | シングル | 32+32 | 0 | 0 | 0 | 再生不可 | |

| ○ | ○ | デュアル | 32+32 | 63 | 4.2 | 53 | ||

| × | ○ | デュアル | 32+32 | 87 | 4.1 | 68 | ||

| × | × | デュアル | 32+32 | 0 | 0 | 0 | 再生不可 | |

デュアルチャンネルの効果は大きく、シングルチャンネルの時に比べ負荷が20%も低減しています。

この20%の差は、コアの数が変わるほどのインパクトがあるため、メモリの構成は必ずデュアルチャンネルになるよう構成することで性能をより効果的に発揮することができるといえます。

ハードウェアのテストの最後、ストレージについてのテストを見ていきます。

録音に対する負荷に対して、SSDとHDDでは差があるのか。

| テスト条件 | テスト結果 | 備考 | ||||||

| ASIO-Guard | ストレージ 種類 |

録音トラック数 | トラック数 | CPU使用率 (再生時%) |

メモリ使用量 (GB) |

CPU使用率 (再生待機時%) |

||

| デスクトップ モデル (Core i7-4790) |

○ | SSD | 10 | 16+16 | 36 | 3.5 | 28 | 10分間 録音 問題なし |

| ○ | SSD | 20 | 16+16 | 36 | 3.5 | 28 | ||

| ○ | SSD | 30 | 16+16 | 36 | 3.5 | 28 | ||

| ○ | HDD | 10 | 16+16 | 36 | 3.5 | 28 | ||

| ○ | HDD | 20 | 16+16 | 36 | 3.5 | 28 | ||

| ○ | HDD | 30 | 16+16 | 36 | 3.5 | 28 | ||

| ノートモデル (Core i5-4210M) |

○ | SSD | 10 | 16+16 | 74 | 3.6 | 56 | |

| ○ | SSD | 20 | 16+16 | 74 | 3.6 | 56 | ||

| ○ | SSD | 30 | 16+16 | 74 | 3.6 | 56 | ||

| ○ | HDD | 10 | 16+16 | 74 | 3.6 | 56 | ||

| ○ | HDD | 20 | 16+16 | 74 | 3.6 | 56 | ||

| ○ | HDD | 30 | 16+16 | 74 | 3.6 | 56 | ||

結論から言えば、HDDとSSDでの録音による差は見られませんでした。

録音トラック数を増やしてみたのですが、大きな影響はなく、30トラックも入力を持つインターフェースも一般的な用途では考えにくいため、録音によるストレージの影響はほぼないと考えてよいと思います。

とはいえ、HDDの場合ですと、パソコンの使用を続けると必ずファイルの断片化がおこり、速度の低下を引き起こし、パフォーマンスに大きな影響を与えます。こうした状況になると、HDDよりSSDの方が断片化に対して強く、長期的な目で見ると、HDDよりSSDの方に優位性があるといえます。

※今回のテストでは、そのままの演奏音を録音し、後からエフェクトをかけていくといった使い方を想定しているため、録音の段階でエフェクトやアンプエミュレーターを通すといったことはテストをしておりません。

DAW編集にあたって多数パラメーターの調整のためにウィンドウを同時にたくさん開くことが多くなり、様々な編集方法、画面に柔軟に対応できるよう、「Cubase」には“ワークスペース”でウィンドウ配置をすぐに切り替える機能が実装されています。

また、各ウィンドウが独立しており、Windows標準のコマンド“Alt+Tab”で目的のウィンドウにすぐに切り替えることも可能になっています。

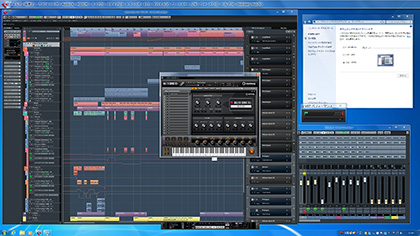

ですが、やはり多数のウィンドウを開くとこの画面のようにそれぞれのウィンドウが重なってしまい操作が煩雑になってしまいます。

そこで多くの方は、画面の2枚使ったデュアルモニタや、3枚使ったトリプルモニタといった、モニタの数を増やすことで対応しているのではないのでしょうか。

必要な情報を広く重ならないように同時に開くことができ、より効率的な作業スペースを確保することができるようになります。

ここまでが今では一般的なフルHD(1920×1080)のモニタの場合のテストですが、お次は今注目されているさらに高解像度のモニタ4K(3940×2160)モニタの場合はどうなるのか?試してみたいと思います。

テストに使用した4Kモニタは、28インチの大きさのモニタになります。このモニタを検証機につないで「Windows8.1」を起動すると自動的に認識され、テキストやウィンドウの表示の大きさが自動調整されます。自動調整されたまま、とりあえずCubaseを立ち上げるとこのようになります。

明らかに表示量が多い!2画面にわたっていたウィンドウが1画面で済みます。

実はWindows8.1は、モニタの解像度や大きさに合わせて文字の大きさやウィンドウの大きさの倍率を自動的に認識し、その画面に最適な見やすい大きさにします。

“画面の解像度”の設定から、“テキストやその他の項目の大きさの調整”の文字をクリックすると、文字やウィンドウの表示倍率の変更を行うことができるウィンドウが開きますので、

ここで調節することができます。

今回テストした28インチの4Kモニタでは、「大」の150%が規定値になっています。ここの設定を「小」の100%にしてみます。

更に情報量が増えました!デフォルト設定ならトラックは46トラックまで一度に表示され、プロジェクトリストや、ミキサーが一望できて非常に扱いやすくなる一方で、VSTプラグインの画面が細かくなりすぎて操作がしづらくなっています。

このVSTプラグインウィンドウは、倍率変更で大きくすることができるのか確認してみました。先ほどの“テキストやその他の項目の大きさの調整”で、倍率を変えてみます。

無事、VSTプラグインウィンドウも拡大されていました。ただ、このVSTプラグインだけのために倍率を変更してしまうとプロジェクト画面も拡大されてしまい、せっかくの4Kの高解像度を生かすことができません。そこでオススメな使い方がこちら。

ズバリ2画面です。ただの2画面ではなく、フルHDディスプレイと4Kディスプレイの2画面です。

左側が、「21インチのフルHDディスプレイ」、右側が「28インチの4Kディスプレイ」です。

※実際に見た画面のイメージに近づけるために、この画像は表示倍率を調整しております。実際のスクリーンショットはこちら(サイズが大きいのでご注意ください。)

「Windows8.1」の“テキストやその他の項目の大きさの調整”の倍率は100%にしてありますので、4Kモニタ側は表示する情報量を確保することができます。その一方で小さくなり操作が難しくなるVSTプラグインウィンドウなどはフルHDモニタ側へ表示し大きく表示させることで操作性を確保することができます。

表示量と操作性を両立できる良い方法だと思いますので4Kモニタを導入される際はぜひご検討ください!

ちなみに、Windows 7では4Kモニタの表示がどうなるのかを調べてみました。

Windows 7では、文字だけが大きくなり、その他の表示は大きくなりませんでした。

こうした高dpiのモニタを使用する場合には、Windows 8.1の方が柔軟性が高いようですね。

DAW編集ソフト「Cubase」に最適な構成のパソコンが完成!

今回のテストを通じて、DAW編集は思っていたよりもパソコンに対する負荷が高いことが分かりました。

結論として、CPUの性能が最も要求されます。予算の許す限りコア数が多くなるCore i7を、少なくともCore i5を選ぶと良いでしょう。

DAW編集をするにあたって、再生しながらエフェクト調整や音量調整、演奏録音など「リアルタイム性」を要求される上に、高音質な音源データや、エフェクトを使用していくことになると思いますが、そうした場合、CPUの性能が足りなければ、プチノイズ(ドロップアウト)が発生し、製作どころではなくなってしまいます。

DAW編集初心者でも、慣れてくると色々なエフェクトや多数のトラックを扱うことになり、すぐにこの性能の限界に行き当たってしまう、といったことを避けるためCPUの選択は妥協しないで行きたいところですね。

テストの結果、完成した本体構成は、この記事の序盤にある表を見ていただくとして、この本体をいつもの通り、その道のプロフェッショナルであるimpress AV Watchなどで活躍されている、オーディオライターの藤本健氏に評価をしていただきました。

果たしてプロの目線から見てもこのパソコンは使用に耐えうるのか?!impress後編記事はこちら!

執筆:パソコン工房 職人3号

DAWに最適なパソコンの詳細・ご購入はこちらから