2018年、インテルは創立から50周年を迎え、中国・北京で行われた発表会にて、新しいプラットフォームを発表しました。これは、Coffee Lake世代以降のデスクトップとノート向けの第8世代インテルCoreプロセッサー「Core i9」、「Core i7」、「Core i5」に、「Optaneメモリー」(もしくは「Optane SSD」)を組み合わせたプラットフォームをさします。ちなみに「Optane」は「オプテイン」と読みます。

インテルは昨年、Optaneメモリーをリリースし、システムの入ったストレージのキャッシュ領域に活用した使い方を発表して話題となりましたが、今回、インテルが発表した新しいプラットフォームでは、第8世代インテルCoreプロセッサーを搭載したパソコンのシステムドライブに加え、データドライブのキャッシュ領域にもOptaneメモリーを活用することができるようになりました。

これは、SSD+HDDといったツインドライブ構成でのHDDの高速化をOptaneメモリーで実現することで、パフォーマンス全体を引き上げることができます。

それでは、「Optaneメモリー」についてその設定方法と実力を探っていきます。

Optaneメモリーの特徴

「Optaneメモリー」は、インテルRST(ラピッド・ストレージ・テクノロジー)を利用し、“ストレージのキャッシュ領域”に用いることで、HDDであればNAND型SSDと同等以上のパフォーマンスを発揮することができるものです。

「Optaneメモリー」に搭載されているNANDは、「3D XPointテクノロジー」が採用されており、従来のSSDで採用されてきたNANDフラッシュメモリよりもレイテンシーが少なく、ランダムアクセス性能に優れており、書込み耐久性も4倍以上向上しているため、キャッシュメモリーとして使用するにはNAND型SSDよりもOptaneの方が適しています。

「Optaneメモリー」と「545s SSD」のスペック比較

| インテル Optane メモリー | インテル 545s シリーズ SSD | |

| 型番 | MEMPEK1W016GAXT | SSDSCKKW128G8X1 |

| 容量 | 16GB | 128GB |

| フォームファクター | M.2 22×80mm | M.2 22×80mm |

| インターフェイス | PCIe NVMe 3.0×2 | Serial-ATA |

| リソグラフィーの種類 | 3D Xpoint | 3D2 TLC |

| シーケンシャルリード(最大) | 900 MB/s | 550 MB/s |

| シーケンシャルライト(最大) | 145 MB/s | 440 MB/s |

| ランダムリード(最大) | 190000 IOPS | 70000 IOPS |

| ランダムライト(最大) | 35000 IOPS | 80000 IOPS |

| レイテンシー(読み出し) | 8μs | 50μs |

| レイテンシー(書き込み) | 30μs | 60μs |

| 消費電力 | アクティブ時3.5W / アイドル時 1W |

アクティブ時4.5W / アイドル時 40mW |

| 動作温度範囲 | 0~70度 | 0~70度 |

| 耐久性評価(書き込み上限数) | 182.5 TBW | 72TBW |

| 平均故障間隔(MTBF) | 160万時間 | 160万時間 |

「Optaneメモリー」と「545s SSD」のスペック比較表

ちなみに、「Optaneメモリー」は、同社がリリースする「Optane SSD」とは異なります。いずれも低レイテンシーかつ高耐久の不揮発性メモリー「3D XPoint」を採用したNVMe SSDとなりますが、「Optane SSD」は単体でストレージとしての役目を果たすものとなります。

データドライブも高速化できる「Optaneメモリー」プラットフォーム

現在、デスクトップパソコンはもとよりノートパソコンでも、システムやアプリケーションの起動が高速なSSDと、ゲームやコンテンツ素材などの大容量データを保存するHDDの2つの特性を活かした利便性の高さから、ツインドライブ構成がほぼ主流となっています。

ですが、SSDにインストールされたアプリケーション及びゲームの起動などに関しては高速なものの、データドライブに保存されたファイルの読込に関しては、HDDの一般的な読み込み速度が約200 MB/s程度となるため、どんなにシステムやアプリケーションが速く動作してもデータの読み込みに時間がかかってしまします。

そこで、インテルRSTドライバのバージョン16.0.2以降では、「第8世代インテルCoreプロセッサー」と「インテル300シリーズ・チップセット」の組み合わせで、16GBのOptaneメモリーもデータドライブのキャッシュ領域として利用することが可能となったため、データドライブにHDDを用いた構成でも高性能なパフォーマンスが実現できるようになりました。

「Optane」によりシステムドライブに加え、データドライブでも高速性能を実現し、パフォーマンス全体を向上させるストレージ構成、それがインテルの新たなプラットフォームです。

現在、インテルSRTは、インテルRSTの一部の機能として働いており、下記でご紹介するドライバーを適応することで、その機能を有効化できます。

Optaneメモリーをデータドライブのキャッシュとして使用するには、

①インテル RST ドライバーがバージョン16.0.2以降である事。

②マザーボードのBIOSが RST16.0.2 に対応している事。

以上の条件が必要となります。

尚、検証に使用したASUSのマザーボードでは、下記のBIOSバージョン以降で対応となるようです。

| Z370 Chipset | BIOS ver. | H370 Chipset | BIOS ver. |

|---|---|---|---|

| ROG MAXIMUS X FORMULA | 1301 | ROG STRIX H370-F GAMING | 0602 |

| ROG MAXIMUS X CODE | 1301 | ROG STRIX H370-I GAMING | 0404 |

| ROG MAXIMUS X APEX | 1301 | TUF H370-PRO GAMING (WI-FI) | 0602 |

| ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) | 1301 | TUF H370-PRO GAMING | 0602 |

| ROG STRIX Z370-F GAMING | 0615 | PRIME H370-A | 0602 |

| ROG STRIX Z370-G GAMING | 0615 | PRIME H370M-PLUS | 0602 |

| ROG STRIX Z370-I GAMING | 0615 | B360 Chipset | BIOS ver. |

| TUF Z370-PLUS GAMING | 0615 | ROG STRIX B360-G GAMING | 0602 |

| PRIME Z370-A | 0615 | ROG STRIX B360-I GAMING | 0317 |

| PRIME Z370-P | 0615 | TUF B360-PLUS GAMING | 0602 |

| TUF B360M-E GAMING | 0236 | ||

| PRIME B360-PLUS | 0602 | ||

| PRIME B360M-A | 0222 | ||

| PRIME B360M-C | 0211 |

ASUSマザーボードのRST16.0.2対応BIOSバージョン

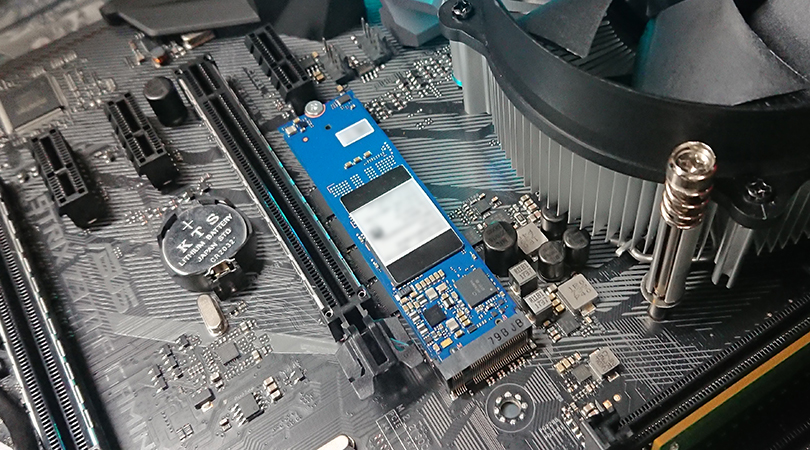

インテルOptaneメモリーの導入

インテルの公式サイトより「インテル® Optane™ メモリーシステムアクセラレータ用のユーザーインターフェイスとドライバー」(SetupOptaneMemory)をダウンロードし、インストールを済ませます。

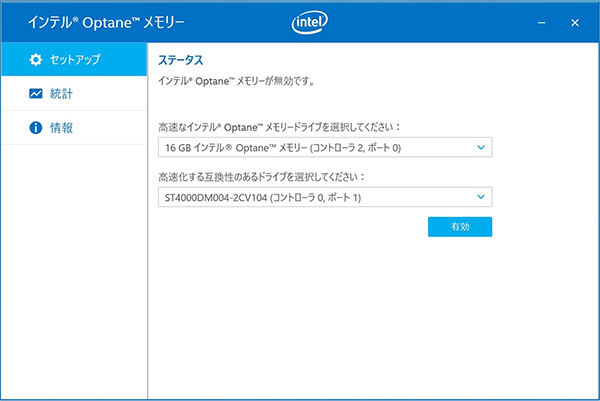

インテルOptaneメモリー・アプリケーション起動後、高速化する互換性のあるドライブを選択し、設定を有効にします。

画面の指示に従い有効化を進めていき、正常に完了すればシステムドライブ:SSD、データドライブ: HDD(+Optaneメモリー)の構成となります。

インテル® Optane™ メモリー 設定画面で対象のドライブを選択

インテル® Optane™ メモリー 設定画面で対象のドライブを選択

対象のドライブを選択・確認し、有効を押して進みます。

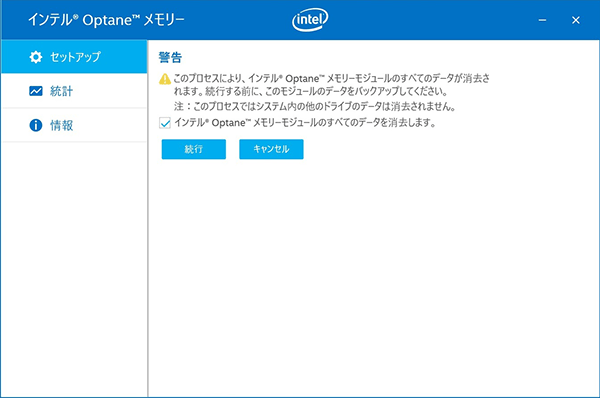

インテル® Optane™ メモリー 設定画面でのOptaneメモリーデータ消去前チェック

インテル® Optane™ メモリー 設定画面でのOptaneメモリーデータ消去前チェック

「インテルOptaneメモリーモジュールのすべてのデータを消去します。」にチェックを入れ、続行を選びます。

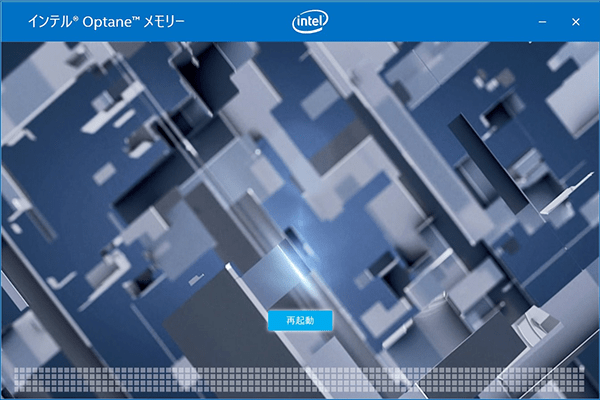

インテル® Optane™ メモリー 設定画面でのOptaneメモリーデータ消去

インテル® Optane™ メモリー 設定画面でのOptaneメモリーデータ消去

Optaneメモリー内のデータを消去中

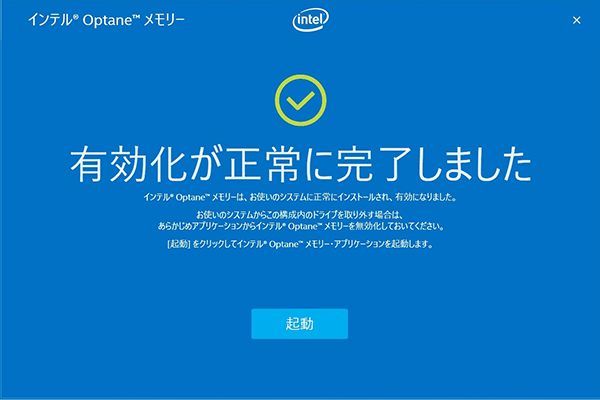

インテル® Optane™ メモリー 設定画面で有効化が正常に完了

インテル® Optane™ メモリー 設定画面で有効化が正常に完了

有効化が正常に完了すれば再起動を求めらるので、指示に従ってパソコンを再起動します。

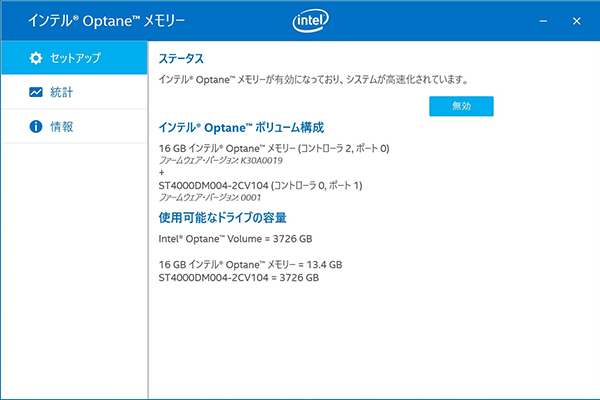

インテル® Optane™ メモリー 設定画面でのIntel Optane Volumeの表示

インテル® Optane™ メモリー 設定画面でのIntel Optane Volumeの表示

[使用可能なドライブの容量] Intel Optane Volumeが3726GBになっています。

Optaneメモリーの導入に関しましては、下記の記事でも紹介しておりますので、参考にしてみてください。

【話題のインテルOptaneメモリーを導入してみた】

https://www.pc-koubou.jp/blog/intel_optane_memory.php

※リンク先の記事に関して、現在は「インテル® Optane™ メモリーシステムアクセラレータ用のユーザーインターフェイスとドライバー」の導入により、設定の一部を省略することができます。

ベンチマークで探る「Optaneメモリー」がもたらす高速性能

Optaneメモリーをデータドライブ(4TB HDD)のキャッシュ領域に用いた状態のデータ読み込み速度を確認するべく、Optaneメモリー無効時のHDDとパフォーマンスの比較を行いました。

検証に用いた構成は次の通りです。

| OS | Windows 10 Home 64bit |

|---|---|

| CPU | インテル Core i7-8700 プロセッサー |

| メモリ | DDR4-2400 16GB (8GB×2) |

| マザーボード | ASUS ROGSTRIX Z370-F GAMING (UEFI BIOS バージョン:0616) |

| グラフィックス | インテル UHD Graphics 630 |

| ストレージ | システムドライブ:RBU-SC152DS37/240GH (240GB SSD) データドライブ:ST4000DM004 (4TB HDD) + インテル Optane メモリー (16GB) |

| 電源 | 500W 80PLUS BRONZE認証 |

検証用パソコンの構成

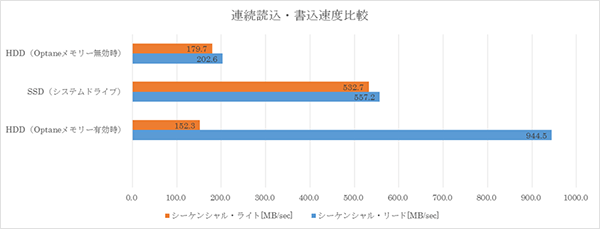

まずはCrystalDiskMarkを使ってシステムドライブであるSSDのパフォーマンス、データドライブのHDD単体のパフォーマンスとOptaneメモリーを有効化した時のパフォーマンスをそれぞれ計測してみました。

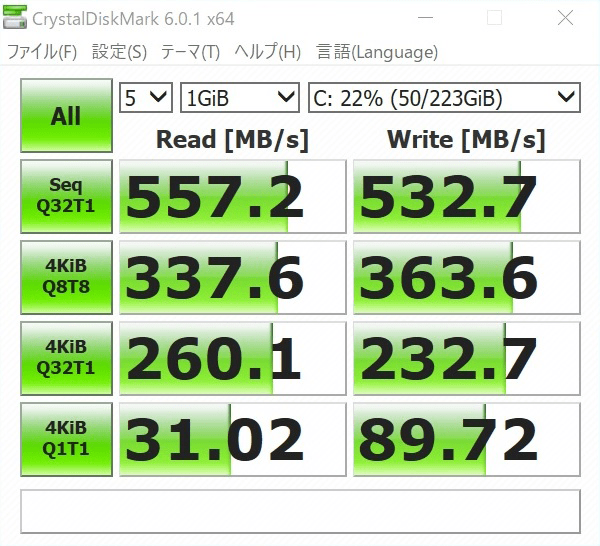

システムドライブのパフォーマンス

検証機のシステムドライブの速度をCrystalDiskMarkで計測

検証機のシステムドライブの速度をCrystalDiskMarkで計測

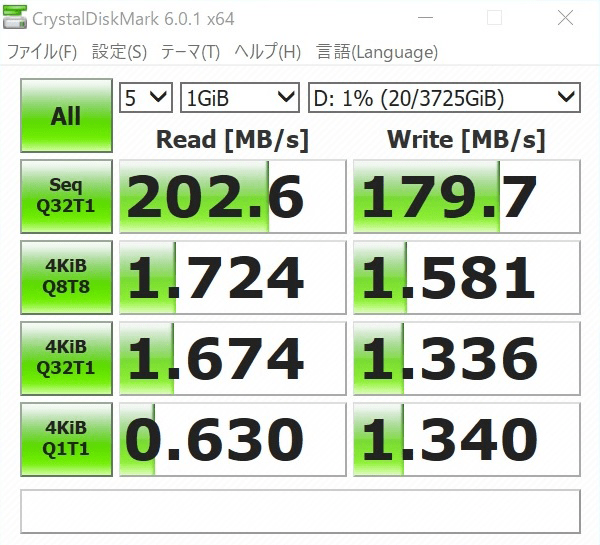

HDD(Optaneメモリー無効時)のパフォーマンス

検証機のOptaneメモリー無効時のHDDパフォーマンスをCrystalDiskMarkで計測

検証機のOptaneメモリー無効時のHDDパフォーマンスをCrystalDiskMarkで計測

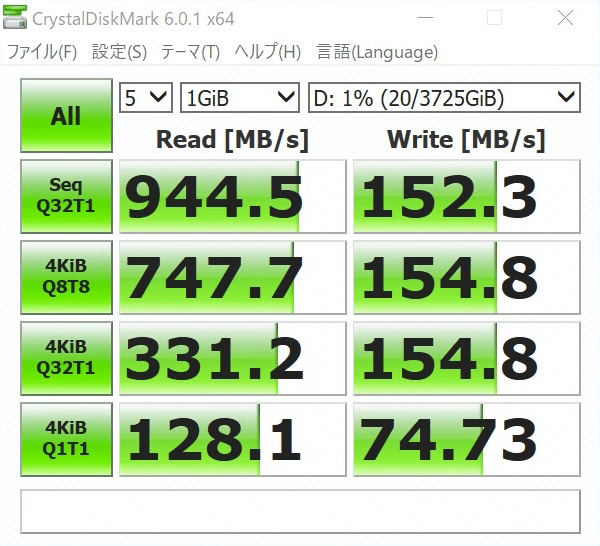

HDD(Optaneメモリー有効時)のパフォーマンス

検証機のOptaneメモリー有効時のHDDパフォーマンスをCrystalDiskMarkで計測

検証機のOptaneメモリー有効時のHDDパフォーマンスをCrystalDiskMarkで計測

HDD(Optaneメモリー無効時)のシーケンシャルリード(読み込み速度)は202.6MB/sなのに対し、Optaneメモリーを有効化した場合では944.5MB/sと、およそ4.7倍にも高速化されました。

また、システムドライブのSSDよりも59%高速な結果となりました。

インテル® Optane™ メモリー の効果をシーケンシャルリードで比較

インテル® Optane™ メモリー の効果をシーケンシャルリードで比較

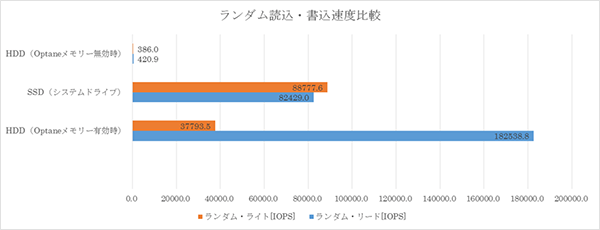

次に、1秒当たりに処理できるI/Oアクセスの数(読み書きできる回数)「IOPS」で、ランダム・リードの速さを比較してみたところ、システムドライブのSSDで82429.0 IOPS 。

HDD(Optaneメモリー無効時)ではたったの420.9 IOPSなのに対し、Optaneメモリーを有効化した場合では182538.8 IOPSと、桁違いの性能の向上が見られました。

ランダム・リード性能においてはOptaneメモリーを有効化することで、システムドライブのSSDよりも約2.2倍も高速化が見られ、データドライブとしての特性を飛躍的に向上してくれる結果があることがわかりました。

インテル® Optane™ メモリー の効果をIOPSで比較

インテル® Optane™ メモリー の効果をIOPSで比較

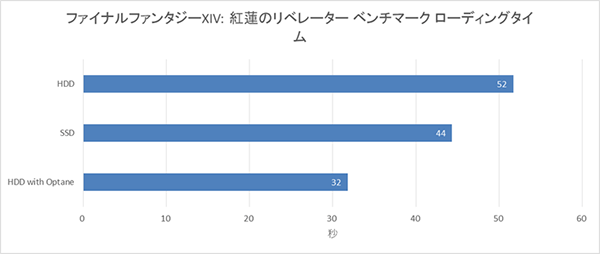

最後に、「ファイナルファンタジーXIV: 紅蓮のリベレーター ベンチマーク」を使ってデータ読み込みの合計時間を比較してみました。

インテル® Optane™ メモリー の効果をファイナルファンタジーXIV: 紅蓮のリベレーター ベンチマークで検証

インテル® Optane™ メモリー の効果をファイナルファンタジーXIV: 紅蓮のリベレーター ベンチマークで検証

データドライブからの読み込み速度で、HDD単体の合計ローディングタイムは51.699secなのに対し、Optaneメモリー有効時では31.780secと163%も高速になりました。

また、システムドライブ上(SSD)での計測結果と比較しても28%の差が出ました。

※「ファイナルファンタジーXIV: 紅蓮のリベレーター ベンチマーク」のベンチマーク結果は、ハードウェアの速度結果をわかりやすく説明するためにパソコン工房が独自にデータ取得し、引用しています。

Optaneメモリーの優位性を実感!今後の展開に期待!

検証の結果から、システムドライブにHDDを搭載したシングルドライブ構成のプラットフォームでも「Optaneメモリー」を有効化することで高速化が見込め、ツインドライブ構成でも同様にパフォーマンスの向上が見られました。待望のデータドライブへの対応により、「Optaneメモリー」の真価が発揮され、速度と容量とコストの問題を解決する一つの方法として非常に有力な選択肢となりました。

「Coreプロセッサー」+「Optaneメモリー」+「HDD」という組み合わせはコストパフォーマンスに優れたパソコンに欠かせない要素となり、ユーザーのスタイルに合わせた快適性をもたらしてくれるでしょう。

360度どこからみても凡人、職人番号ラッキー7!職人7号です。主に写真撮影、動画編集を担当。パソコン工房ECサイトのBTOPCや自作パーツ等ひろく手掛ける。店舗部門出身。

![NEXMAG[ネクスマグ] パソコン工房](/magazine/assets/images/common/logo.svg)