建設業界、土木や建築関連に携わるみなさんに向けて、各作業で最低限必要なマシンパワーや快適に作業できるパソコンスペックについて解説します。現在も含めて建設業界に30年以上携わっている筆者の業務上の経験も踏まえ、現場の運用が円滑になるPC選びについて解説します。

潮流は「2D設計」から「3D設計」に

建設業界と直接関係がないというユーザーでも「CAD」(キャド)は聞いたことがある人は多いでしょう。CADとは、パソコン上で設計・図面作成を行う「CAD Computer-Aided Design」のことです。設計や製図を以前の手作業から変えることになったCADが登場して、もう40年弱が過ぎました。

CADは時に紙図面の清書用に、正確性を期するために、もしくは編集のしやすいデータとして共有できる点などのメリットがあることから、2D設計を中心に広く使われています。最近では大手の会社を中心に、計画段階から3D設計を取り入れるケースが増えています。また、そのデータは建物完成後の管理運用でも活用されます。

昨今の建設業では、国土交通省による施工のIT化が促進されているため、2D図面だけでなく測量の3D化(点群データなど)、構造物の3Dモデル化、それらを活用した施工までをパソコンをはじめとした各種デジタルデバイスの利用がどんどん進んでいる状況です。

建築・建設業界とデジタル

手作業からコンピュータへという流れは、主に建築系のBIM(Building Information Modeling or Management)、建設系のCIM(Construction Information Modeling or Management)と呼ばれる概念でまとめられます。建築では建築の許可もデジタルデータを元に行われたり、建設では完成検査にデジタルデータを用いる方法がすでに行われています。それらを実現するために、データの詳細度(3Dモデルの細かさ)や共通のフォーマットなどの「標準」も策定されています。

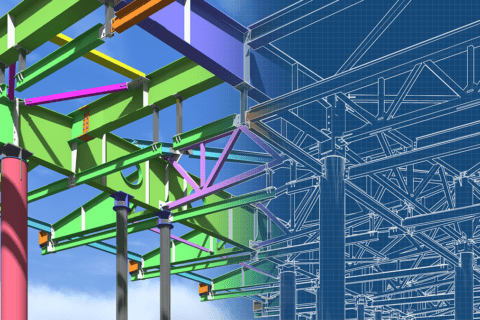

BIMやCIMでは、3Dデータを元に各オブジェクトに属性情報を持たせる(例えば、窓の製品名や材質、色などの)ことで、これまで別々に管理されていた情報が一元管理できるようになります。イメージとしては、3Dモデルの各オブジェクトが属性データベースの情報と紐づき連動している、と言えばわかりやすいでしょうか。さらに基礎の段階から骨格、内外装とその都度の状態を表示できる「時間」情報を持たせたり、完成後の劣化の過程も検討できるという設計図面を含めて、建築構造物の総合データを扱うのがBIMやCIMです。

“技術調査:BIM/CIM関連 – 国土交通省”.国土交通省.

https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000037.html

設計業務で使われるソフトウェアについて

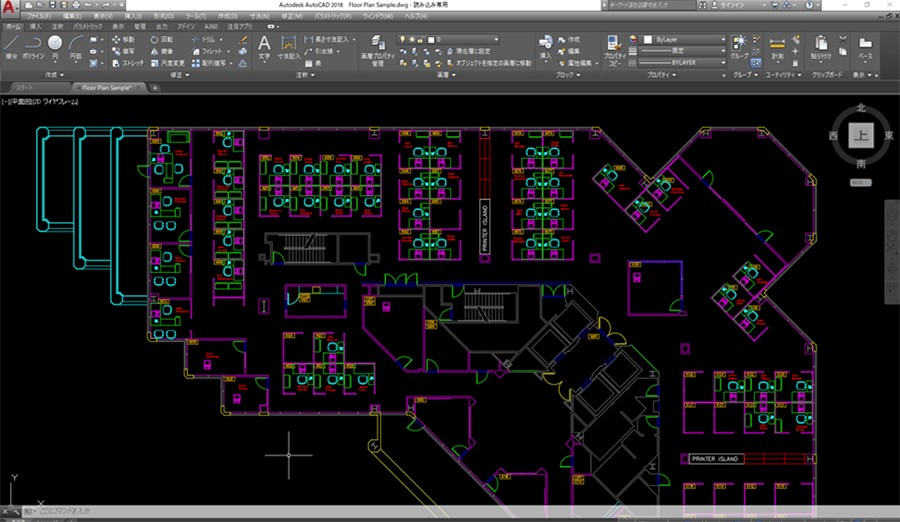

設計業務で使われるソフトウェアの代表格がオートデスク社の「AutoCAD」シリーズです。他にも、日本製品を含めてさまざまなCADソフトウェアはありますが、今回の記事の動作基準はAutoCADを参考にしています。2Dのみの設計であれば「AutoCAD LT」もあります。参考までにAutoCAD LTの作業画面例です。

BIM/CIMソフトウェアだと、オートデスク社の「Revit」やグラフィソフト社の「ArchiCAD」、Nemetschek Vectorworks社の「Vectorworks 2020」が代表的なソフトウェアです。また、日本の福井コンピュータアーキテクト社の「GLOOBE」も有名です。

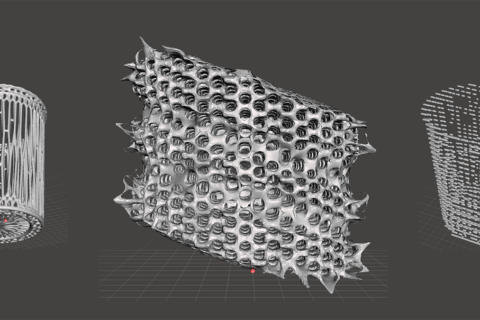

このほか、業界でよく使われるソフトウェアとして3Dモデリングソフトウェアの「SketchUp」、点群データ作成ソフトウェアの「Agisoft Metascan」、完成イメージやプレゼンテーション用のムービー作成に「Lumion」や「Twinmotion」などが知られています。

備えておきたいマシンスペック

建設業務もしくは建築業務におすすめのマシンを考えるにあたって、建設でも建築でも求められるマシンパワーは、ほぼ変わりないと考えていいでしょう。みなさんの置かれた環境での使用状況に合わせてください。

おすすめマシンの紹介<デスクトップパソコン編>

まずはデスクトップパソコンの選択で重要となるパーツを解説しながら、望ましい基準を紹介します。

下の表とともに、以下の詳細を参照するとわかりやすいでしょう。

| スペック | 最低限押さえておきたい、建築・建設業界用PCの目安 |

|---|---|

| CPU | Intel Core i5プロセッサー以上 AMD Ryzen 5プロセッサー以上 |

| メモリ | 16GB以上 |

| グラフィックスカード | NVIDIA:GeForce OpenGL向けシリーズ(Quadro等) AMD:Radeon RXシリーズ |

| ストレージ | SSD 500GB以上 |

| ディスプレイ | フルHD(1,920 x 1,080)以上 |

・CPU

Intel社製ではCore i5プロセッサー以上、AMD社製ではRyzen 5プロセッサー以上で、なるべく世代が新しい製品が良いでしょう。また、CAD作業の場合、コア数よりもクロック周波数の高い方が編集時のレスポンスがよくなります。

コア数とクロック数の違いについては、NEXMAGの以下の記事も参考にしてください。

“CPUのクロック数やコア数とは?シェフに例えてみる”

パソコン工房 NEXMAG.2019.

https://www.pc-koubou.jp/magazine/23926

・メモリ

メモリは16GB以上をおすすめします。数枚の簡単な2D編集中心であれば8GBでも問題ありませんが、最低限の装備になります。より軽快な動作や将来的なことを考えると、16GB以上にしておきましょう。

・グラフィックスカード

グラフィックスカードを搭載するGPUを開発しているのが、アメリカの2社(NVIDIA社、AMD社)になります。

NVIDIA社製ではQuadroやnvidia A、Tシリーズなど、OpenGLに最適化されている製品がおすすめです。NVIDIA社では他にGeForce GTXやRTXシリーズも良いのですが、QuadroなどはAutoCADでは認定ハードウェアになっています。高負荷時の動作や表示の精度、色の再現性が高くCADや映像、画像編集に最適です。

AMD社製であれば、Radeon RXシリーズがおすすめです。

※メモリやグラフィックスカードについては、例えばドローンの撮影データから地形などを点群、そして3DCGモデルにする「Photogrammetry(フォトグラメトリー)」作業となると、枚数に応じたメモリ容量とグラフィックスカードの性能が重要になります。

・ストレージ

ストレージは必ずSSDを選びましょう。大容量のデータを扱うので、HDDよりデータの読み込み・書き込みが短縮できて、衝撃にも強いSSDが基本線です。

CADソフトウェアでは、自動保存がスタンダードでソフトによっては数分間隔で保存設定できるものもあります。その際、SSDであれば保存の動作で編集動作がもたつく頻度がとても少なくなります。また、CADソフトウェアは容量の大きなものが多く、連携するソフトウェアや素材などのライブラリを保存するため、最低でも500GB程度はある方がいいでしょう。

・ディスプレイ

解像度はFull HD(1,920pixel × 1,080pixel)以上なら、CAD系ソフトウェア系の多くのツールが表示できます。図面の広い範囲を表示できるように、予算の許す範囲で大きなディスプレイが◎。27インチ(以上)でWQHD(2,560pixel × 1,440pixel)、もしくは4Kがおすすめです。

以上を踏まえて、主にグラフィックスカードを基準として、基本モデルと高性能モデルの例をご紹介します。

おすすめマシンの紹介<ノートパソコン編>

ノートパソコンの利用も選択肢です。業務によっては出先での設計やプレゼンテーション、現場で図面編集や書類作成など、さまざまな作業を行います。実務ではノートパソコン活用の場も多いことでしょう。ノートパソコンを選ぶ際は、メインPCとして使うならQuadro搭載モデルを、サブPCとして使うならGeForce RTX 30シリーズ搭載モデルがお勧めです。

実はゲーミングPCでもOK

高性能なCPUとGPUといえば、ゲーミングPCも思い浮かびます。

そうです、実はゲーミングマシンも建築・建設業界に関わる一連の作業におすすめです。先述の推奨環境を参考に、コストとのバランスを考えてグラフィックカードを選択するといいでしょう。ただし、ハイエンドのBIM・CIM設計での使用には注意が必要です。グラフィックカードでNVIDIA社のGeForce GTXやRTXシリーズを選ぶと、動作が認証されないか、インストールできないソフトウェアもあるようです。最初から併用を前提とする場合は、事前の確認を怠らないようにします。

以上が、それぞれの置かれた状況も勘案して、現場に向いたパソコンとなります。

「3D設計が標準」という未来に備える

そもそも立体構造物を作り上げるためには、2次元の紙に各種工程や完成の形を3面図として描くことに無理がありました。筆者は業界に身を置きながら、正確な情報として伝えるのに適していない、とよく考えていました。複雑な構造になると、読み手の翻訳が必要になるからです。つまり、読み手側の頭の中に立体を思い浮かべてもらい、2次元図面との整合性を確認しながら、最終的な形状はどうなるのかと理解してもらわなければなりません。

もちろん、訓練でしっかり理解できるようになるのですが、このことが設計時や施工時によく問題を起こすことも事実です。例えば、施主・発注者、現場の責任者、作業員と関係者の中で、図面の理解に食い違いが発生してしまいます。これらの放置は、後々大変なことになり、後処理でとても苦労させられます。

3D設計になることで、当初から完成形の共有が可能となります。スタートで完成イメージが共有できて、さまざまな工程の途中経過も共有できるので、現場での食い違いを最小化できるわけです。これもパソコンとソフトウェアの性能向上によって実現されるようになりました。まだまだ過渡期ですが、今後は3D設計が標準になるのは確実です。

建築・建設に携わるみなさんにとって、未来の建築物を創造するのに少しでも本記事が参考になると嬉しいです。

某Webデザイン誌、某Mac誌でのライターを経て映像制作を中心に各種デザイン、3D設計などで活動中。楽しみはゲームとドローン写真からの3次元点群データ作成。

![NEXMAG[ネクスマグ] パソコン工房](/magazine/assets/images/common/logo.svg)