NEXMAGでは、年代を問わずパソコン作業を伴うビジネスパーソンやクリエイターが広く集う媒体です。テレワークへの関心が高いユーザーも少なくありません。特に中小企業や、テレワークに慣れていない人たちがテレワークの導入や運用で戸惑わないために、一般社団法人日本テレワーク協会の事務局長 富樫美加さんにメールインタビューを実施。さまざまな助言を求めました。

関心が高まるテレワークへの機運

昨今の新型コロナウイルス対策で、急遽テレワークを導入した企業や組織も多いでしょう。

例えば、株式会社パーソル総合研究所が全国の正社員2万人規模の緊急調査(2020年3月9日~15日)を実施した結果を参照すると、「正社員におけるテレワーク(在宅勤務)の実施率」は13.2%。そのうち「現在の会社で初めてテレワークを実施した人」は47.8%とのことです。テレワークを実施していない人のうち、「希望しているができていない」は33.7%という結果も出ています

昨今の「働き方改革」への取り組み、新型コロナウイルス対策も背景にすると、テレワークへの関心がかつてなく上昇している状況です。

※詳細は以下のリンク先を参照してください。

“新型コロナによるテレワークへの影響について、全国2万人規模の緊急調査結果を発表急増するテレワーク。正社員の13.2%(推計360万人)がテレワークを実施 – パーソル総合研究所”.パーソル総合研究所.

https://rc.persol-group.co.jp/news/202003230001.html

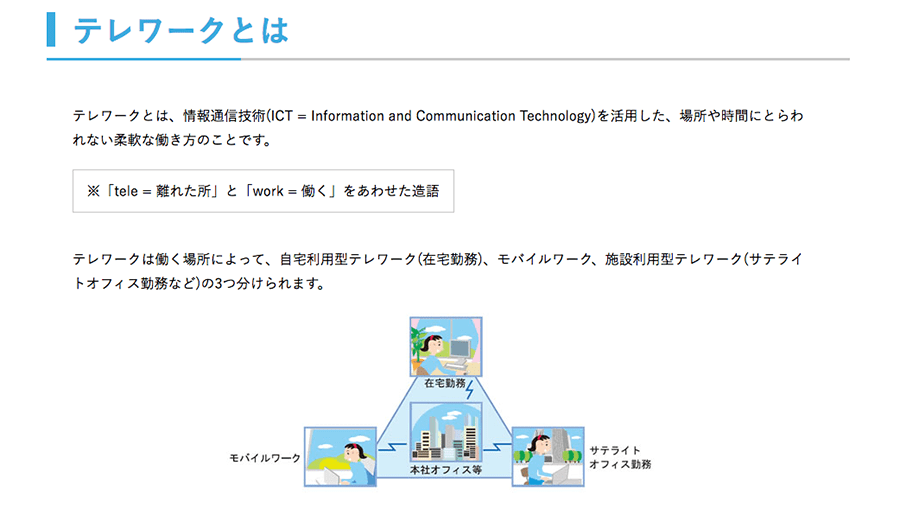

日本テレワーク協会のWebサイトにも記されていますが、テレワークとは、「情報通信技術(ICT = Information and Communication Technology)を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方」を指します。働く場所によって、

1 在宅勤務

2 モバイルワーク

3 サテライトオフィス勤務

の3つに分けられます。

ここでは昨今の状況を勘案し、中でも「在宅勤務」にフォーカスを絞って、インタビューを行っています。

参考リンク:

“テレワークとは|日本テレワーク協会”.一般社団法人日本テレワーク協会.

https://japan-telework.or.jp/tw_about-2/

テレワークで「できること」を整理する

メールインタビューに対応していただいた事務局長の富樫美加さんからは、「まず、すべての仕事がテレワークでできるわけではありません」という大前提を共有しました。その上で、「テレワーク用の設備環境などをどう整えたかによって、整えた状況にあわせた業務がある」というアドバイスをもらいました。

そこで、テレワークにとって3つの「できること」がある、と言います。

1 リモートアクセス

2 オンライン会議

3 代表電話の携帯電話転送など

「1のリモートアクセスが担保できれば、職場の自席でPCを使い行う業務のほとんどができるでしょう。ただし、個人情報や経理情報を扱う業務など情報保護や不正行為への対策が必要だけれど、在宅勤務での対策が取れない場合は、出社しての業務となってしまいます」

2のオンライン会議ができると、意思決定や相談、打ち合わせがしやすくなります。さらに3の電話転送ができると、在宅勤務でも外部からの電話を受けることができ、オフィスでの業務のようにチーム感を持ちながら在宅で業務対応できるようになります」

テレワークで「できないこと」も整理する

先に指摘の通り、テレワークで何でもできるわけではありません。テレワークを上手に活用できるためにも、「できること」とともにテレワークでは「できないこと」の整理が必要です。

「実物や実機を操作して行う各種業務。製作、検査、出荷、配送、お客様へのデモンストレーションなどはテレワークで行えません。新型コロナウイルス感染症対策をとる期間中、これらの業務を『中断する』『出社して継続する』を決める必要があります。『出社して継続する』場合、社員の安全衛生に配慮した対策が必要です」

特に在宅勤務にフォーカスするとき、より通常業務のように機能するかどうかは「日頃の社内コミュニケーションが大きな鍵を握る」とも富樫さんは補足します。

「在宅勤務中は仕事場でのコミュニケーションが希薄化します。『困っても相談できない』『部下がさぼっているか心配』『(オンラインで)人を呼び出すのも気が引ける』などの状況が生じがちです。そのために、仕事中は常に在籍状況がわかり、連絡が取りあえる、スケジューラ―やビジネスチャットなどのICTツールの併用も有効です。

一番大事なのは、上司・部下やチーム内でのふだんから相互の信頼感を持ちながら仕事ができていることです。コミュニケーション用のICTツールがない場合でも、始業や就業の機会をとらえ、上司がすべての部下とメールや電話でコミュニケーションをとるなど、つながりを保つ意識的な方法も取り入れてみましょう」

現状のテレワーク体験を良き「トライアル」だと考える

検討段階も含めて、今まで導入していなかった企業や組織ほど、導入後の戸惑いは大きい可能性があります。だからこそ、導入後の進め方が少しでも円滑になるために、富樫さんは「図らずも初めてテレワークを行うことになった企業や組織では、今の状況をテレワークのトライアルと捉えてみてほしいです」とし、今後に向けて次のアドバイスをいただきました。

「導入を試みた企業や組織では、発生する問題について今回のテレワーク導入を推進した部門(人事部や総務部など)で集約し、順次解決していけると、今後の定着のために大変重要になります。

日本は災害大国です。普段はテレワークを利用しない場合でも、予期せぬ災害にあったときに備えて、スムーズにテレワーク体制に切り替えられることは会社/組織/チームにとって強みです。

テレワークなど働き方の柔軟性を高めることによって、特に中小企業では、人材の流出防止や新規採用の効果がもたらされることが、これまでの事例からわかっています」

参考までに、総務省が用意する「テレワーク情報サイト」では、導入事例の検索が可能です(「キーワードで探す」より「在宅勤務」をクリック)。

“導入事例検索|テレワーク情報サイト”.総務省.

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/telework/furusato-telework/search-case/index.html

テレワークに最低限必要な3つの環境を確保する

これからテレワークを検討する企業や組織に向けて、テレワークに必要な環境(ハードウェア/ソフトウェア)をどう考えるといいでしょうか。いくつかのパターンに分けて富樫氏に解説をしていただきました。

最低限必要な措置として挙げた3点が以下です。

1 (在宅で)インターネットにつながるPCなど

2 紙の資料の電子化(ペーパーレス化)

3 在宅から電子化された情報にセキュリティを守りながらアクセスする手段(リモートアクセス)

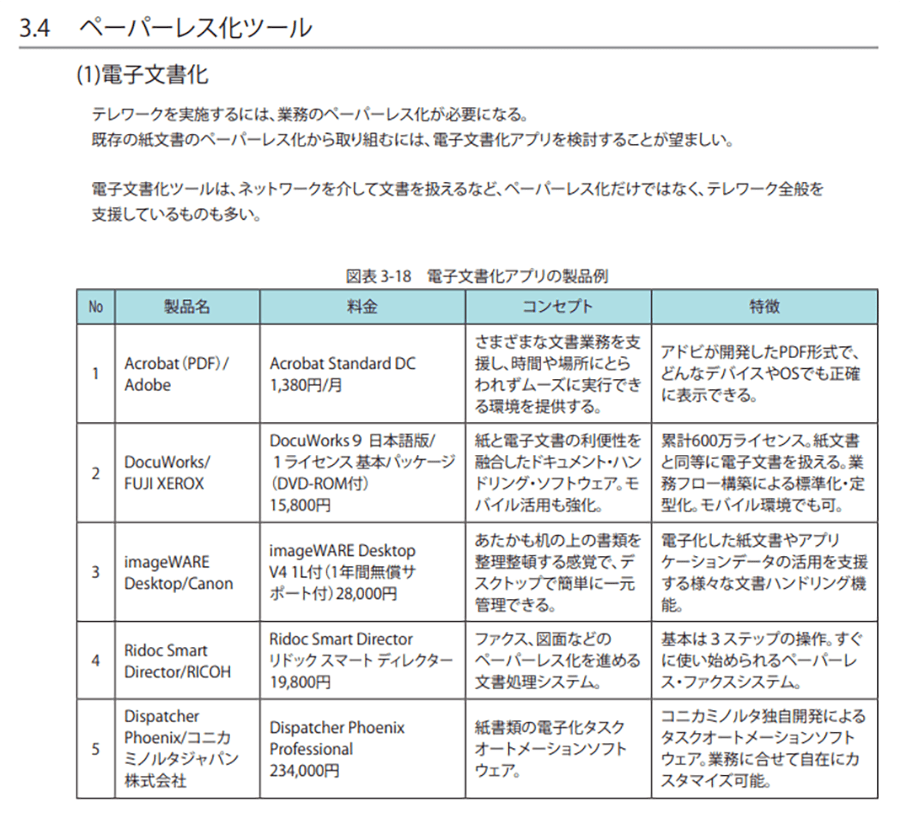

2の詳細は、「テレワーク関連ツール一覧(第4.1版)」のP19(日本テレワーク協会のWebサイトより)を参照してください。「3.4 ペーパレス化ツール」にAdobe Acrobatをはじめ、ペーパレス化ツールを複数で紹介しています。

参考リンク:

“ツール一覧V4.1 20191101.indd”.日本テレワーク協会.

https://japan-telework.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/Tool-list-V4.1-20191101.pdf

「テレワーク関連ツール一覧(第4.1版)」P19(日本テレワーク協会のWebサイト)より

「テレワーク関連ツール一覧(第4.1版)」P19(日本テレワーク協会のWebサイト)より

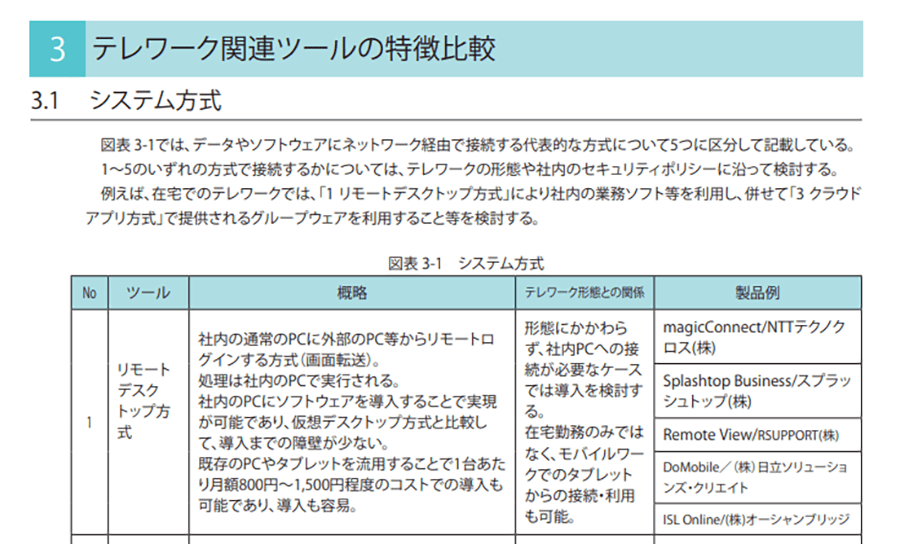

3については、もっとも簡便で安価なものは「リモートデスクトップ方式」か「クラウドアプリ方式」になります。

「リモートデスクトップ方式とは、会社内のPCを外部への画面転送により遠隔操作する方法のことです。会社の外に情報が持ち出されることがなく、自宅の私用PCを業務への利用も可能です。クラウドアプリ方式は、クラウドサービスに業務情報を保管する方式で、会社の外に情報を持ち出すことが基本的には可能ですが、情報の取り扱いについて制限を設ける必要もあります。これらのツール類のセキュリティ対策については、各サービス事業者にお問い合わせください」

「リモートデスクトップ方式」か「クラウドアプリ方式」のそれぞれについては、「テレワーク関連ツール一覧(第4.1版)」のP6(日本テレワーク協会のWebサイトより)に詳細が掲載されています。

参考リンク:

“ツール一覧V4.1 20191101.indd”.日本テレワーク協会.

https://japan-telework.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/Tool-list-V4.1-20191101.pdf

「テレワーク関連ツール一覧(第4.1版)」P6(日本テレワーク協会のWebサイト)より

「テレワーク関連ツール一覧(第4.1版)」P6(日本テレワーク協会のWebサイト)より

テレワークで利用するハードウェア、ソフトウェアは?

在宅勤務だと、業務で利用するハードウェア、ソフトウェアの違いに戸惑う人たちも出てきます。実際、「リモートデスクトップ方式」と「クラウドアプリ方式」では、対応が変わってきます。

「リモートデスクトップ方式だと、業務ソフトウェアを搭載していない自宅PCが利用可能です。クラウドアプリ方式の場合は、業務用ソフトウェアを搭載したPCなどが必要となってきます。通信手段は、家庭に固定回線による定額の高速インターネット接続がある前提で在宅勤務を行うか、会社からモバイルルータを貸与する、などの方法があります」

他にも、今回は出てきていませんが「仮想デスクトップ方式」「安全ファイル持ち出し方式(暗号化)」などの方式もあることを富樫さんは補足します。例えば、「リモートデスクトップ方式が理想だけれど、急には対応できない」という現実もあるでしょう。業務内容や取り扱う範囲を勘案しながら、現実的に対応できること、将来的に導入することを分けながら判断することも求められます。

また、業務の補完を担えるのが各種のコミュニケーションツールです。

「コミュニケーションツールについては、ビデオ会議やグループチャットなどの各種サービスがありますが、特に緊急の場合は業務上の要否から導入を判断するといいでしょう。しかし、在宅でのテレワークが長期化する場合、オンラインコミュニケーションの手段があると望ましいです」

組織として一律的に導入せずとも、例えば小さなチーム単位でチャット共有ツールを活用するなど、限られた環境でも柔軟に不足なく動ける手段を確保できると、業務が進みやすくなるでしょう。

詳しくは 「テレワーク関連ツール一覧(第4.1版)」のP11(日本テレワーク協会のWebサイトより)で「コミュニケーションツール」についての解説テキストが掲載されています。

参考リンク:

“ツール一覧V4.1 20191101.indd”.日本テレワーク協会.

https://japan-telework.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/Tool-list-V4.1-20191101.pdf

以上、直近で必要なテレワークの情報を優先し、インタビューを行いました。最後に富樫さんからは、「日本テレワーク協会では、テレワーク緊急導入のためのICTシステム支援キャンペーン情報も掲載し、テレワークについての情報提供を継続的に行っています」ことにも触れていただきました。以下のページも参考にしてください。

“新型コロナウイルス感染症対策:テレワーク緊急導入支援プログラムのご紹介|日本テレワーク協会”.一般社団法人日本テレワーク協会.

https://japan-telework.or.jp/anticorona_telework_support/

「日本テレワーク協会」のWebサイトには、ここまで触れてきたことを含めて、テレワークに関するさまざまな角度、項目に沿ってのコンテンツを多数用意しています。ビジネスパーソン、クリエイターに関わらず、自分や自分が所属する組織の置かれた状況にあわせて、必要なコンテンツに当たることができるでしょう。

フリーランスの編集者/ライター。雑誌『Web Designing』(マイナビ出版)の常駐編集者などを経て、主にデジタルクリエイティブやデジタルマーケティング分野の媒体の編集/執筆、オウンドメディアの企画/コンテンツ制作などに携わる。

![NEXMAG[ネクスマグ] パソコン工房](/magazine/assets/images/common/logo.svg)