【2022/6/21 更新】ナノダイヤモンドグリス「JP-DX1」を追加し、最新環境で再計測しました。

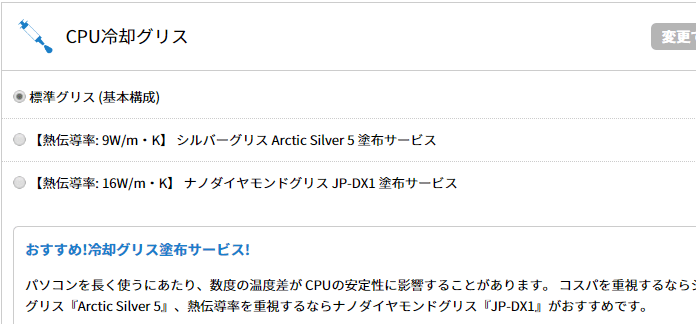

パソコン工房のiiyama PC のBTOオプションで選択できるCPUグリス「シルバーグリス(Arctic Silver 5)」と「ナノダイヤモンドグリス(JP-DX1)」は是非ともおすすめしたいカスタマイズオプションです。

「シルバーグリス」や「ナノダイヤモンドグリス」にすることで、最新デスクトップパソコンに対して効果があるのか、標準グリスと比較しおすすめの理由とその性能を紹介します。

CPUグリスとは

こんにちは、職人5号です。

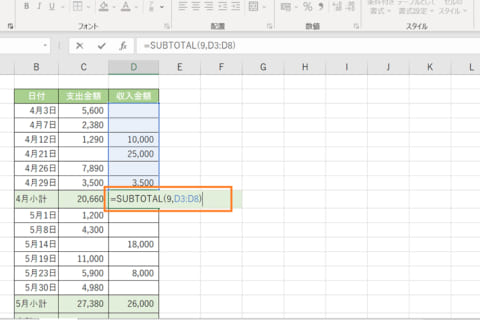

パソコン工房のiiyama PCのBTOメニューには、CPUの冷却オプションとして「CPU冷却グリス」と「CPUクーラー」が有りますが、今回はこのCPU冷却グリスについて紹介していきます。

オプション選択画像 iiyama PCのCPU冷却グリスオプション

オプション選択画像 iiyama PCのCPU冷却グリスオプション

CPUグリスにはいくつか種類があり、「シリコングリス」や「メタルフリーグリス」、「ナノダイヤモンドグリス」、「シルバーグリス」、「カッパーグリス」、「セラミックグリス」などがあります。

※このほかにグリスとは異なりますが、同様の効果が見込めるものとして「熱伝導シート」や「液化金属」といったものがあります。

〇〇グリスといった形で言われる〇〇の部分には、グリスに含有される熱伝導に対し効果の高い成分が入りこのように言われているようです。「シルバーグリス」にはシルバー(銀)の成分が、そしてナノダイヤモンドにはナノダイヤモンド(粒子状のダイヤモンド)が含まれていることになります。

CPUグリスの性能は、一般的には熱伝導率で示されています。厳密には「厚み」の要素を考慮した熱抵抗という値が重要になります。熱抵抗は、「熱抵抗(K/W)=厚み(m)÷(熱伝導率(W/m・K)×面積(m^2))」で計算され、この値が低いほどCPUグリスとして性能が高くなります。

参考として、標準的なシリコングリスとシルバーグリス、ナノダイヤモンドグリス、熱伝導パッド、空気を比較した表が下記となります。

| メーカー | 製品名 | 熱伝導率 | 熱抵抗 | |

|---|---|---|---|---|

| 空気 | 0.0241W/m・K | 4.610K/W | ※厚み0.1mm、30mm*30mmの面積として計算 | |

| AINEX | シリコングリス GS-01 | 0.55W/m・K | 0.202K/W | ※厚み0.1mm、30mm*30mmの面積として計算 |

| AINEX | シルバーグリス Arctic Silver 5 (AS-05) |

9.0W/m・K | 0.012K/W | ※厚み0.1mm、30mm*30mmの面積として計算 |

| AINEX | 熱伝導パッド(HT-11) | 13W/m・K | 0.024K/W | ※製品スペック(厚み0.5mm、40mm*40mm)として計算 |

| AINEX | ナノダイヤモンドグリス (JP-DX1) |

16W/m・K | 0.007K/W | ※厚み0.1mm、30mm*30mmの面積として計算。メーカー測定値とは面積など条件が異なります。 |

標準的なシリコングリスとシルバーグリス、ナノダイヤモンドグリス、熱伝導パッド、空気を比較した表がこちら

シルバーグリスは標準的なグリスの16倍、そしてナノダイヤモンドグリスはシルバーグリスの更に1.7倍以上の性能になります。なお、熱伝導パッドは厚みがあるため、たとえ熱伝導率が高くても熱抵抗が高くなりシルバーグリスよりも性能が低くなるということになります。

何も塗らない場合は空気が入りますが、空気は熱伝導率が非常に低く、熱抵抗が非常に高いことがわかります。

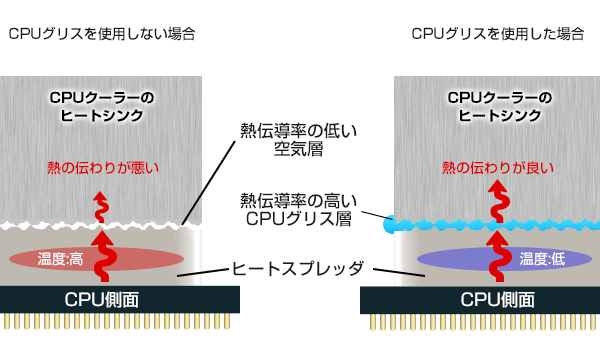

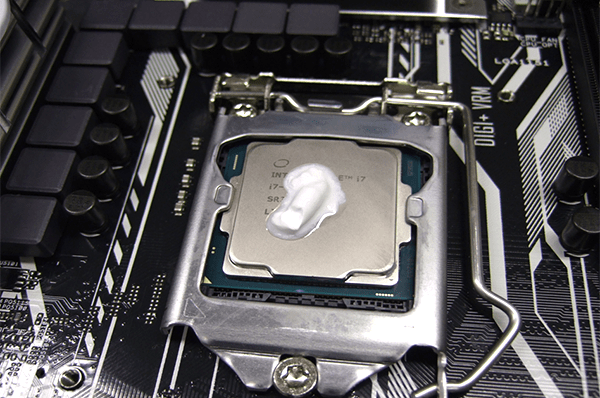

CPUグリスの役割

CPU表面とCPUクーラー面は、人の目には真っ平らに見えてもミクロの目で見ると結構でこぼこしていて、そのままCPUクーラーを取り付けてしまうと、CPUとCPUクーラーの間は隙間だらけになってしまいます。先の通り空気の熱伝導率はとても低いため、CPUグリスを塗布することで、このCPU表面とCPUクーラーとの隙間を埋めて、CPUの熱をスムーズにクーラー側へ伝えるようにします。

CPUグリスの熱伝導性能が高いほど、CPUからCPUクーラーへの熱移動が素早く行われ、CPUの温度を低く抑えることが可能となります。

CPUの放熱板(ヒートスプレッダ)の表面、CPUクーラーのCPU接触面には微細な凹凸があり、熱伝導率が不十分です。CPUグリスを塗ることでこの隙間を埋め、熱の伝わりを良くします。

CPUの放熱板(ヒートスプレッダ)の表面、CPUクーラーのCPU接触面には微細な凹凸があり、熱伝導率が不十分です。CPUグリスを塗ることでこの隙間を埋め、熱の伝わりを良くします。

せっかく冷却性能が高いCPUクーラーを取り付けても、CPUとCPUクーラーが隙間だらけになっていたら、CPUの熱が上手くCPUクーラーに伝わらず、CPUクーラーはガンガンに冷やされているのにCPUは温度が高いまま、なんてことも。こんな事態を避ける為にもグリスを正しく使用することが重要となります。

パソコンを組み立ててしまうと外からは見えないし、OS上からデバイスとして認識されるわけでもないので、一見地味に思われるグリスですが、実はCPUの性能を引き出す上で、CPUクーラーだけでなくグリスにもこだわる位に重要なアイテムなんです。グリスはCPUクーラーの冷却性能を存分に発揮させ(CPUの温度を低く抑え)る影の主役とも言える存在です。

CPUグリスの塗り方

CPUグリスは、CPU上に一様に薄く塗る方法と、一部に盛ってCPUクーラー固定時の圧力でのばす方法の2パターンが有りますがiiyama PCの製造時は、圧力で伸ばす方法を採用しています。

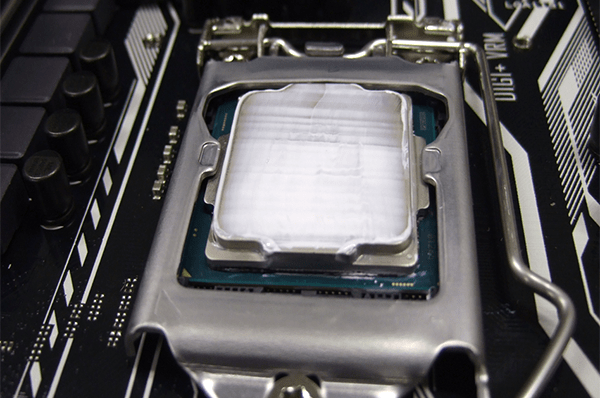

表面に薄く塗る方法

表面に薄く塗る方法

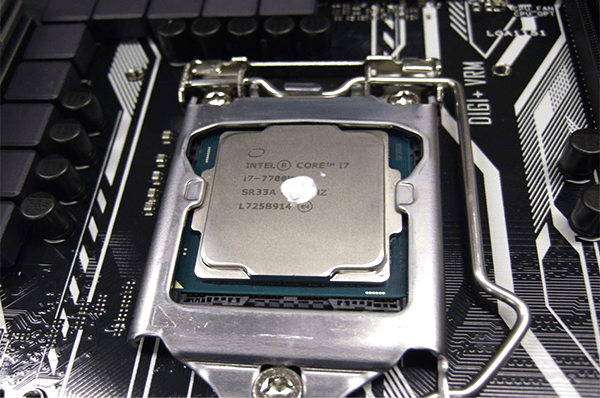

一部に盛りCPUクーラー固定時の圧力でのばす方法

一部に盛りCPUクーラー固定時の圧力でのばす方法

理由は、冷却性能としてはどちらの方法であっても基本的に大差はなく、また、製造時の効率の良さも重視してこの方法を採用しています。一様に薄く塗る方法のほうがCPUグリスの効果を最大化させやすくなりますが、CPUクーラーとCPU面のゆがみを考慮する必要があるなど均一に塗り、効果を得るにはテクニックが必要となります。

いずれの場合でも、スマホのスクリーン保護シートと同じで、「空気が入らないようにすること」が最も重要なポイントになります。

注意点として、CPU上に一様に薄く塗る方法の場合、指を使用して塗ることは避け、ヘラやカードなどを使用したほうがよいでしょう。指に付着する皮脂や汚れなどの異物がCPUグリスに混ざってしまう可能性があるため、「汚れのないきれいな」ヘラやカードを別途用意し(CPUグリスに付属している場合もあります)、指が触れないよう注意して塗り広げてください。

また、CPUグリスを盛ってのばす場合は、盛るグリスの量に注意しましょう。少なすぎても多すぎてもグリス本来の性能が発揮できなくなる可能性が有ります。

・少なすぎると、熱伝導性能が落ち、冷却力が低下します。

・多すぎると、余分なグリスがCPUクーラーからはみ出し、思わぬところに垂れたりします。あるいは、グリス面の厚みが増し、結果的に熱伝導性能の低下を招くことにもなります。

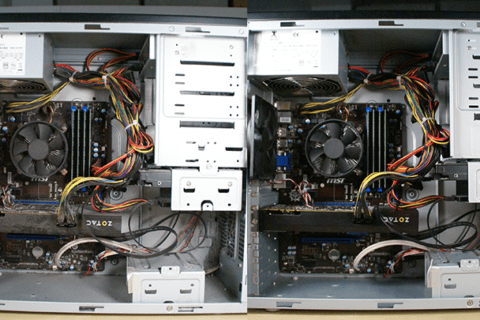

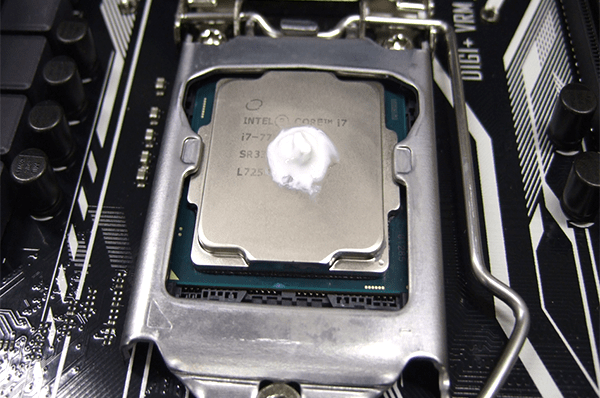

グリスが少なすぎた場合の一例

グリスが少なすぎた場合の一例

グリスが多すぎた場合の一例

グリスが多すぎた場合の一例

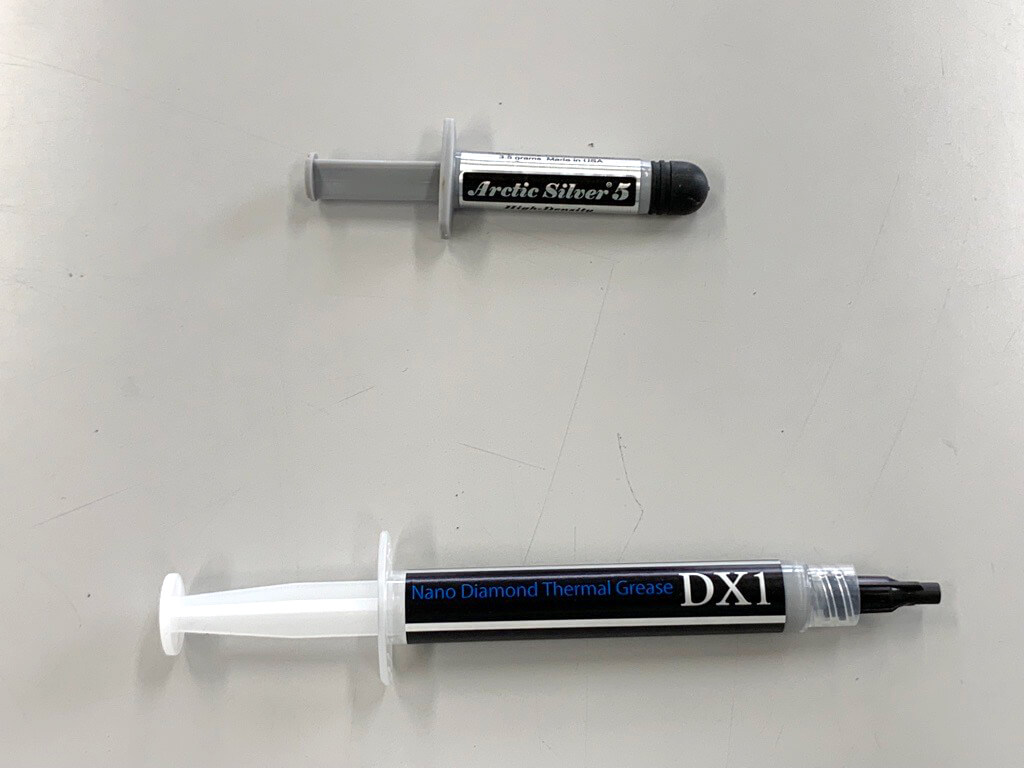

シルバーグリス/ナノダイヤモンドグリスの性能や効果を計測

「シルバーグリス」「ナノダイヤモンドグリス」はどれほどの実力を持つのか、「標準グリス」と比較した実測データをまとめました。

測定及び計測方法は以下の通りです。

計測:Cinebench R23の「CPU(Multi Core), minimum test duration : 30 minutes(Test stability)」 設定にて実行

測定:HWinfo64

また、2018年当時に計測した、標準グリスとシルバーグリスの計測結果(CPU:Core i7-8700K)も参考として併記します。

上がシルバーグリス「Arctic Silver 5」、下がナノダイヤモンドグリス「JP-DX1」

上がシルバーグリス「Arctic Silver 5」、下がナノダイヤモンドグリス「JP-DX1」

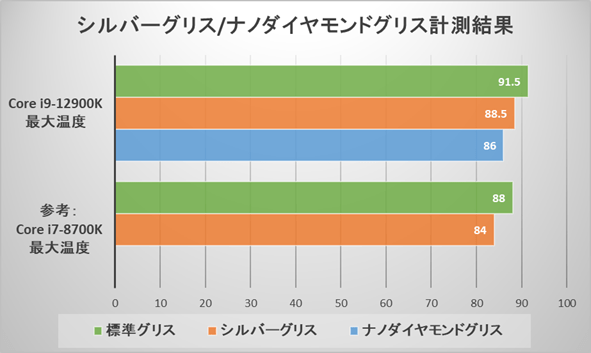

熱伝導率に比例して最大温度が低下

Core i9-12900Kに360mmクラスラジエーター採用CPUクーラーに対し、各グリスのCPU温度を計測した結果です。

参考のCore i7-8700Kは標準クーラーでの計測となります。

~グラフ~ Core i9-12900K最大温度

~グラフ~ Core i9-12900K最大温度

結果として、熱伝導率が高いグリスほど最大温度が低下しました。シルバーグリスやナノダイヤモンドグリスは効率的にCPUの熱をCPUクーラーに伝えることができ、標準グリスに比べ3~5.5℃の温度低下が見られます。

パソコン工房のカスタマイズオプションではシルバーグリス/ナノダイヤモンドグリスの選択がお勧め

「シルバーグリス」や「ナノダイヤモンドグリス」には、CPUの温度を低下させる効果があることを確認できました。文句なしにお奨めできる選択オプションです。

パソコンを長く使うにあたり、数度の温度差が CPUの安定性に影響することがあります。 コスパを重視するならシルバー グリス『Arctic Silver 5』、熱伝導率を重視するならナノダイヤモンドグリス『JP-DX1』がおすすめです。

HDD増設などはご購入後にもある程度簡単に行えますが、CPUクーラー交換やグリスの塗り替えは、CPUクーラーの取り外しやバックパネル着脱のためにケース反対側のパネルも外す必要があるなど、自身で行うには作業の難度が高く、CPUやマザーボードなどの破損の危険も伴います。

CPU冷却グリスのオプションはぜひご購入時にお選びください。

Windows2000登場前からほぼ一貫してPC製造部門に従事。PC組立はもちろん、OSイメージの作成や製造時のトラブルシュートを行う。 その経験を生かしてOSの基本情報や資料室を担当する事が多い。

![NEXMAG[ネクスマグ] パソコン工房](/magazine/assets/images/common/logo.svg)