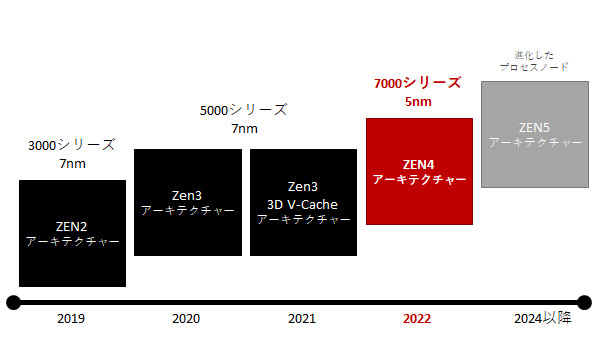

AMD Ryzen 7000 シリーズ プロセッサーとして、AMDから2022年9月に以下モデルが発売されました。

Ryzen 9 7950Xプロセッサー

Ryzen 9 7900Xプロセッサー

Ryzen 7 7700Xプロセッサー

Ryzen 5 7600Xプロセッサー

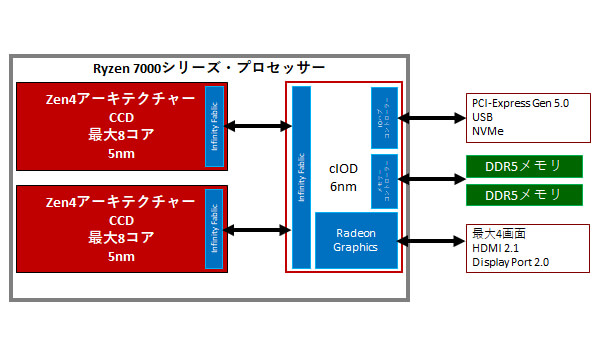

Ryzen 7000 シリーズ プロセッサーは「Zen 4」マイクロアーキテクチャーを採用し、ソケットAM5へとプラットフォームを一新、PCI-Express 5.0や、DDR5への対応など、CPUだけでなく足回りも強化されました。

「Zen 4」マイクロアーキテクチャーは、5nmプロセスで製造され、キャッシュ容量を増加、動作クロックも向上させ、従来の「Zen 3」マイクロアーキテクチャーと比較してIPCで最大13%、シングルコア性能で最大29%の性能向上を果たしています。マルチコア性能では最大45%の性能向上をうたっており、さらに強力な処理能力を持つCPUへと進化しました。

ここではAMD Ryzen 7000 シリーズ プロセッサーや「Zen 4」マイクロアーキテクチャーの特徴・スペックを詳しくご紹介します。

AMD Ryzen 7000 シリーズ プロセッサー(Zen4)とは

AMD Ryzen 7000 シリーズ プロセッサーは、Zen 4マイクロアーキテクチャーを採用するCPUです。Zen 4マイクロアーキテクチャーは、CPU内蔵キャッシュの強化、CPUコアの改良により、1クロック当たりの処理性能(IPC)の向上、DDR5メモリ採用によるメモリアクセス帯域の改善など、実際にPCを使用する状況下でのパフォーマンスが向上しています。

AMD Ryzen 7000 シリーズ プロセッサー(Zen4)の主な特徴

CPUについて

・AMD Ryzen 7000 シリーズ プロセッサー(Zen 4)は、5nm製造プロセスで製造されています。

・Ryzen 7000シリーズにおいてもチップレット構造を継承し、cIODはRyzen 5000までは14nmや12nmのところ、6nm製造プロセスとなりました。

・Zen 4アーキテクチャーでは、L2キャッシュ容量を倍増、フロントエンド、分岐予測、実行エンジン、ロードストアキューをそれぞれ強化し、IPC(Instruction Per Cycle:クロックあたりの処理性能)がZen 3マイクロアーキテクチャーと比較して最大13%向上しました。初代のZenマイクロアーキテクチャーから比較するとIPCで最大2.42倍の性能向上となります。

・Zen 4マイクロアーキテクチャーの改良に加え動作クロックの向上も合わせるとシングルスレッド性能は最大で29%の向上を果たしました。

・Zen 4マイクロアーキテクチャーではAVX-512命令セットに対応しました。DeepLearningなどに使用されるFP32処理時にZen 3と比較して最大30%の性能向上、INT8で2.5倍の処理性能を得ることができます。

・Ryzen 5000シリーズと比較して同じ電力消費量時に16コアで最大49%の性能向上を果たしました。同じ性能とした場合に、最大62%の少ない電力で動作します。

・Ryzen 7000シリーズプロセッサーでは、AM5ソケットへと一新され、LGAパッケージとなりました。Ryzen 5000まで5年以上継続して使用されていたAM4ソケットから大きく形状変更となり互換性はありません。

・Ryzen 7000シリーズプロセッサーのパッケージサイズは40mm×40mmで、以前までのパッケージサイズと大きさの変更はありません。一方でLGAパッケージとなったことによりピン数が1718ピンとなりました。(Ryzen 5000シリーズでは1331ピン)

・AM5ソケットとなったことにより、最大230Wの電力供給が可能となりました(TDPとは異なります)。オーバークロック時や高負荷時においてAM4の時よりも多くの電力供給を行うことができるようになります。

・マルチコア動作時の動作クロックを従来よりも高く保たれるようになります。発表会のデモストレーションではRyzen 9 7950Xの16コア32スレッド動作時においても5GHz以上が維持されました(実際の環境により異なります)。

・Zen 3アーキテクチャーで使用されたIOチップ(cIOD)から強化され、新たなcIODとなりました。CCD間のアクセスは従来通りcIODを経由します。このチップレット構成により、最大16コアまでサポートすることができます。

・新しいcIODではDDR5メモリに対応、USB 3.2、PCI-Express Gen 5.0などに対応し、高速な足回りを実現します。

・cIODにRDNA 2ベースのグラフィックスコアを内蔵し、外付けGPUのない環境でもHDMIやDisplay Portによる映像出力を行うことができるようになりました。

・DDR5は5200(JEDEC)をサポートします(実際の対応はマザーボードの仕様によります)。

・DDR5は動作クロックが高くなるため、デフォルトでメモリクロック:メモリコントローラ=1:1、メモリコントローラ:Infinity Farblic=3:2のレートとなります。(例としてDDR5-5200搭載時では、メモリ2600MHz:コントローラー2600MHz:Farblic 1733MHzとなります) ※デフォルトでは1:1:Auto(Farblicは1850-2100MHzの範囲で自動調整)の設定となりますが上記のレート時が最も効率よく動作するとされています。

・基本倍率ロックフリーとなり、X670EチップセットやX670チップセットのマザーボードと組み合わせることでオーバークロックに対応します。

・AMD Ecoモードに対応し、TDPを下げた設定、運用が可能になっています。170WのTDPのCPUを105Wや65Wに下げるなどし、ワットパフォーマンスをより高めた使用が可能になります。この設定はBIOSもしくは、Ryzen Master Utilityより変更を行うことができます。

・Ryzen向けのメモリプロファイル「AMD Expoテクノロジー」をサポートし、ワンクリックでDDR5の設定をRyzenに最適化することができます。XMPプロファイルと同様にメモリメーカーにて対応が必要となります。

GPUについて

・CPU内蔵グラフィックスは従来ではノートパソコン向けCPUや、デスクトップパソコンでも型番末尾にGが付く一部のモデルのみであったところ、Ryzen 7000シリーズよりハイパフォーマンス向けのCPUに対しても内蔵グラフィックスが標準で搭載されるようになりました。

・2基のRDNA 2ベースのグラフィックスエンジンをcIOD内に搭載しました。

・以下のハードウェアエンコーダー、デコーダーを内蔵しました。これは外部GPUを搭載していても機能します(実際の対応はマザーボードの仕様によります)。

Encode: H.265 10bpc/8bpc, H.264 10bpc/8bpc

Decode: AV1 10bpc/8bpc, VP9 10bpc/8bpc, H.265 10bpc/8bpc, H.264 10bpc/8bpc

・以下の画面出力をサポートします

HDMI® 2.1 with: HFR, 48Gbps FRL, DSC, HDR10+, and VRR extensions

DisplayPort™ 2.0 Ready with: AdaptiveSync, DSC, UHBR10, and HDR extensions

・最大4画面までの画面出力をサポートします(実際の対応はマザーボードの仕様によります)。

チップセット・その他

・X670チップセットおよびX670Eチップセット、B650チップセット、B650Eチップセット、A620チップセットが新たに登場し、Ryzen 7000シリーズとRyzen 8000Gシリーズに対応します。

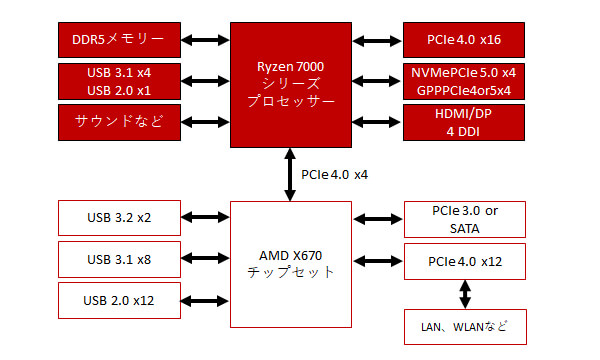

・X670では2チップ構成となり、以前よりも多くのIOポートに対応します。

・CPU内蔵のPCI-Express 5.0に対応します。チップセットにより以下の違いがあります。

※AMDの推奨仕様となり、最終的な仕様はマザーボードメーカーにより異なります。

X670…PCIeスロット:4.0×16、NVMeスロット:5.0×4

X670E…PCIeスロット:5.0×16、NVMeスロット:5.0×4(8)

B650…PCIeスロット:4.0×16、NVMeスロット:4.0×4

B650E…PCIeスロット:5.0×16、NVMeスロット:5.0×4(8)

A620…PCIeスロット:4.0×16、NVMeスロット:4.0×4(8)

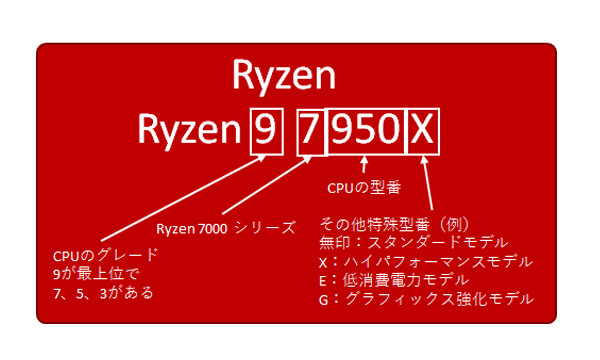

Ryzenのモデルナンバーについて

Ryzenの製品型番(モデルナンバー)は次のようなルールで命名されています。

AMD Ryzen 7000 シリーズ プロセッサースペック一覧

最上位の16コア32スレッドとなるRyzen 9 7950Xを筆頭にまずは4モデルからリリースされました。Zen 4マイクロアーキテクチャーとなり、L2キャッシュの倍増、動作クロックの向上、内蔵グラフィックス搭載などが確認できます。

| Ryzen 9 7950X | Ryzen 9 7900X | Ryzen 7 7700X | Ryzen 5 7600X | ||

|---|---|---|---|---|---|

| アーキテクチャ- | Zen4 | ||||

| 製造プロセス | 5nm(CCD)/6nm(cIOD) | ||||

| コア/スレッド | 16/32 | 12/24 | 8/16 | 6/12 | |

| 動作クロック | 4.5GHz | 4.7GHz | 4.5GHz | 4.7GHz | |

| 最大ブースト・クロック | 5.7GHz | 5.6GHz | 5.4GHz | 5.3GHz | |

| キャッシュメモリ | L2 | 16MB | 12MB | 8MB | 6MB |

| L3 | 64MB | 32MB | |||

| PCI-Express | Gen | 5.0※ | |||

| レーン数 | 24※ | ||||

| メモリ | 対応メモリ | DDR5-5200 | |||

| 最大容量 | 128GB | iGPU | AMD Radeon Graphics | ||

| TDP | 170W | 105W | |||

| Max Socket Power | 230W | 142W | |||

| 対応ソケット | Socket AM5 | ||||

| 対応チップセット | AMD 600シリーズチップセット | ||||

AMD Ryzen 7000 シリーズ スペック比較表

※最大時の仕様です。組み合わせるチップセットにより異なります。

歴代Ryzen CPUのスペック比較

歴代のRyzen CPUの代表として上位のRyzenシリーズを比較したものです。

Zenアーキテクチャーをブラッシュアップし、ついにZen 4世代へと到達しました。

Ryzen 3000シリーズよりRyzen 9が登場し、以降16コア32スレッドが継続しています。これより多くのコア数を求めるならばRyzen Threadripperシリーズとなります。

Ryzen 7000シリーズではAM5へのプラットフォームの変更に伴い、従来のモデルと比べてもスペックアップを果たしています。消費電力を上げてでもパフォーマンスの向上を求めた様子が見て取れます。

| モデルナンバー | Ryzen 9 7950X |

Ryzen 9 5950X |

Ryzen 9 3950X |

Ryzen 7 2700X |

Ryzen 7 1800X |

|

|---|---|---|---|---|---|---|

| アーキテクチャー | Zen4 | Zen3 | Zen2 | Zen+ | Zen | |

| 製造プロセス | 5nm | 7nm | 12nm | 14nm | ||

| コア/スレッド | 16/32 | 8/16 | ||||

| 動作クロック | 4.5GHz | 3.4GHz | 3.5GHz | 3.7GHz | 3.6GHz | |

| 最大ブースト・クロック | 5.7GHz | 4.9GHz | 4.7GHz | 4.3GHz | 4.0GHz | |

| キャッシュメモリ | L2 | 16MB | 8MB | 4MB | ||

| L3 | 64MB | 16MB | ||||

| PCI-Express | Gen | 5.0 | 4.0 | 3.0 | ||

| レーン数 | 24 | 20 | 16 | |||

| メモリ | 対応メモリ | DDR5-5200 | DDR4-3200 | DDR4-2933 | DDR4-2667 | |

| 最大容量 | 128GB | |||||

| SIMD命令 | SSE | SSE4.1/4.2 | ||||

| AVX | AVX-512 | AVX2(256bit) | AVX2(128bit) | |||

| iGPU | AMD Radeon Graphics | – | ||||

| TDP | 170W | 105W | 95W | |||

| Max Socket Power | 230W | – | ||||

| 対応ソケット | Socket AM5 | Socket AM4 | ||||

| 対応チップセット | AMD 600 シリーズ |

AMD 500・400 シリーズ |

AMD 500・400 ・300 シリーズ |

AMD 500・400 ・300 シリーズ ※B550除く |

AMD 400・300 シリーズ |

|

歴代 Ryzen シリーズ スペック比較表

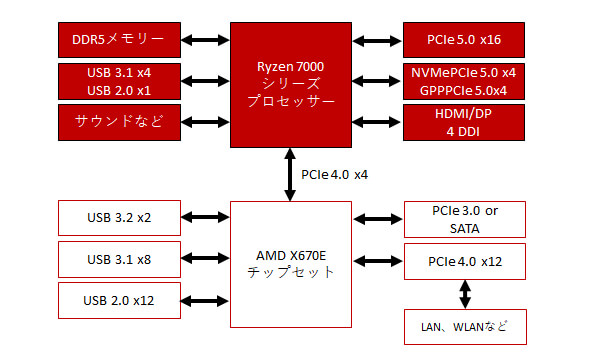

AMD Ryzen 7000 シリーズ プロセッサー対応チップセット

AMD Ryzen 7000 シリーズ プロセッサー対応チップセットについて

AM5ソケットへと一新され、対応するチップセットはX670E、X670、B650E、B650、A620となります。

型番末尾に「E」がつくチップセットはPCI-Express 5.0のレーンに対応します。

X670チップセットとB650チップセットで使用されるチップはほぼ同仕様で、X670はB650チップセットを2つ使用する2チップ構成を取ります。高性能化が進むチップセットの熱密度を下げ冷却しやすい構造とし、かつ性能を得るための工夫となるようです。B650チップセットがX670チップセットの半分のスペックとなるのはこのためです。

| チップセット | AMD 600シリーズ | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| X670E | X670 | B650E | B650 | A620 | |

| ソケット | AM5 | ||||

| [CPU] PCI-Express | 5.0 | 4.0 | 5.0※1 | 4.0 | |

| [CPU] PCI-Express レーンの最大数 | 16 | ||||

| [CPU]NVMe | 5.0 | 5.0/4.0※1 | 5.0 | 4.0※2 | 4.0 |

| [CPU]NVMe レーンの最大数 | 8 | 4/4 | 8 | 4 | |

| PCI-Express 4.0 レーンの最大数 | 12 | 8 | 4 | ||

| PCI-Express 3.0 レーンの最大数 | 8 | 4 | |||

| USB 3.2ポートの最大数 | 2 | 1 | 0 | ||

| [CPU]USB 3.1ポートの最大数 | 4 | ||||

| USB 3.1ポートの最大数 | 12 | 6 | 2 | ||

| USB 3.0ポートの最大数 | 2 | 1 | 2 | ||

| SATA 6.0 Gb/sポートの最大数 | 8 | 4 | |||

| オーバークロック対応 | ○ | ✕ | |||

AMD 600 シリーズ チップセット スペック比較表

※1 マザーボードの仕様により異なります。

※2 マザーボードの仕様によりPCI-Express 5.0に対応可能

AMD X670チップセットブロック図

・PCI-Express 5.0 に対応し、Ryzen 7000シリーズプロセッサーと合わせて特徴的なインターフェースとなっています。

・X670チップセットとX670EチップセットではCPUから取るPCI-Express 5.0レーン数に違いがあります。

・NVMe接続ポートはいずれもPCI-Express 5.0へ対応し、より高速なSSDを搭載することができます。

AMD Ryzen 7000 シリーズ プロセッサー よくある質問と答え(FAQ)

Q1.AMD Ryzen 7000 シリーズ プロセッサーで自作したけど、画面が出ません。

A1.

グラフィックスカードの端子にモニターが接続されているかご確認ください。それでもモニター表示されない場合はグラフィックスカードを外したうえで、マザーボード側の端子にモニターを接続してみてください。Ryzen 7000シリーズではグラフィック機能がCPUに内蔵となったため、トラブルシュートがより安易になりました。

Q2.今まで使っていたRyzen をAMD Ryzen 7000 シリーズ プロセッサーに載せ換えたい!

A2.

AMD Ryzen 7000 シリーズ プロセッサーはAM5ソケットへと変更となり、ピン互換性がありません。Ryzen 7000シリーズプロセッサーを使用する場合は対応するAMD 600シリーズチップセット搭載マザーボードをご使用ください。また、メモリもDDR4からDDR5へと変更となりこちらも互換性がありませんので新たに対応するメモリを組み合わせてください。

Q3.AMD Ryzen 7000 シリーズ プロセッサーにCPUクーラーが付属していない!

A3.

AMD Ryzen 7000 シリーズ プロセッサーではCPUクーラーが付属していませんので、別途CPUクーラーが必要となります。例えば、Ryzen 9ではTDP170W以上の冷却性能を持つSocket AM5対応のCPUクーラーをご用意ください。240mm以上の水冷クーラーが推奨されています。

Q4.PCI-Express 3.0のグラフィックスカードをPCI-Express 4.0や5.0のスロットに取り付けはできますか?

A4.

PCI Expressスロットの形状に変更はなく、下位互換性が確保されていますので、問題なく取り付けることができます。ただし、PCI Express 4.0/5.0の端子に取り付けても動作はPCI-Express 3.0となります。

Windows2000登場前からほぼ一貫してPC製造部門に従事。PC組立はもちろん、OSイメージの作成や製造時のトラブルシュートを行う。 その経験を生かしてOSの基本情報や資料室を担当する事が多い。

![NEXMAG[ネクスマグ] パソコン工房](/magazine/assets/images/common/logo.svg)