YouTubeには「YouTube Analytics(YouTube アナリティクス)」という、アップロードした動画の再生状況をチェックする無料ツールが用意されています。ここでは、YouTube Analyticsの数値を活用しながら、より良い動画作りの参考になる方法を解説。執筆はWebアナリストで、NEXMAGではGoogle Analytics 4連載でもおなじみの小川卓さんです。 ※本内容は2021年10月時点に基づきます。

「YouTube Analytics」とは?

2020年1月〜10月に、日本で最も利用されたWebサイトのアクセス数を調べてみると(調査元:株式会社ヴァリューズ)、4位に入っているのが「YouTube」(ちなみに1位:Google、2位:Amazon、3位:楽天)です。YouTubeは、企業や個人が動画を自由にアップロードできるWebサイトです。2020年は、ステイホームの影響もあって前年比で+10%増加。閲覧上位15サイトの中で、YouTubeが最大の伸び幅となっています。

参考:

“【調査リリース】 Webサイト&アプリ市場のユーザー数ランキング2020を発表! ステイホームでYouTube利用大幅増、非接触推奨でキャッシュレス決済アプリが日常化 | ビッグデータ×マーケティングで事業の成長を支援|株式会社ヴァリューズ”.株式会社ヴァリューズ.2021.

https://www.valuesccg.com/news/20201202-2303/

実際、YouTubeで動画をアップロードしているNEXMAGユーザーも少なくないのではないでしょうか。大切なのは、動画を公開するだけではなく、動画をより多くのユーザーに見てもらったり、閲覧によって次の行動につながる人数を増やしたりすることです。そのために必要なツールがYouTube Analytics(以下YouTube アナリティクス)です。

なお、アクセス解析ツールとして「Google アナリティクス」がありますが、YouTube アナリティクスとは明確に違うツールです。Google アナリティクスは「自社Webサイト」の分析に特化しているのに対して、YouTube アナリティクスは「YouTube」の分析に特化しています。どちらも便利なツールですので、用途にあわせて使い分けましょう。

YouTube アナリティクスの確認方法

まずYouTubeにアクセスし、自分の「チャンネル」のページを開きましょう。右上にある「動画を管理」を押すとメニューが表示されるので、その中にある「アナリティクス」を選択します。

「アナリティクス」を選択すると、アナリティクスのトップ画面(上記画像の右側部分)が開かれます。上にはメニュー(概要・リーチ・エンゲージメント・視聴者・収益)が並び、こちらから基本的な数値を確認します。

4つのメインレポート

ここからは、YouTubeの健康診断(YouTubeがどういう状況であるかを判断する)に必要な4つのメインレポートを1つずつ確認します。

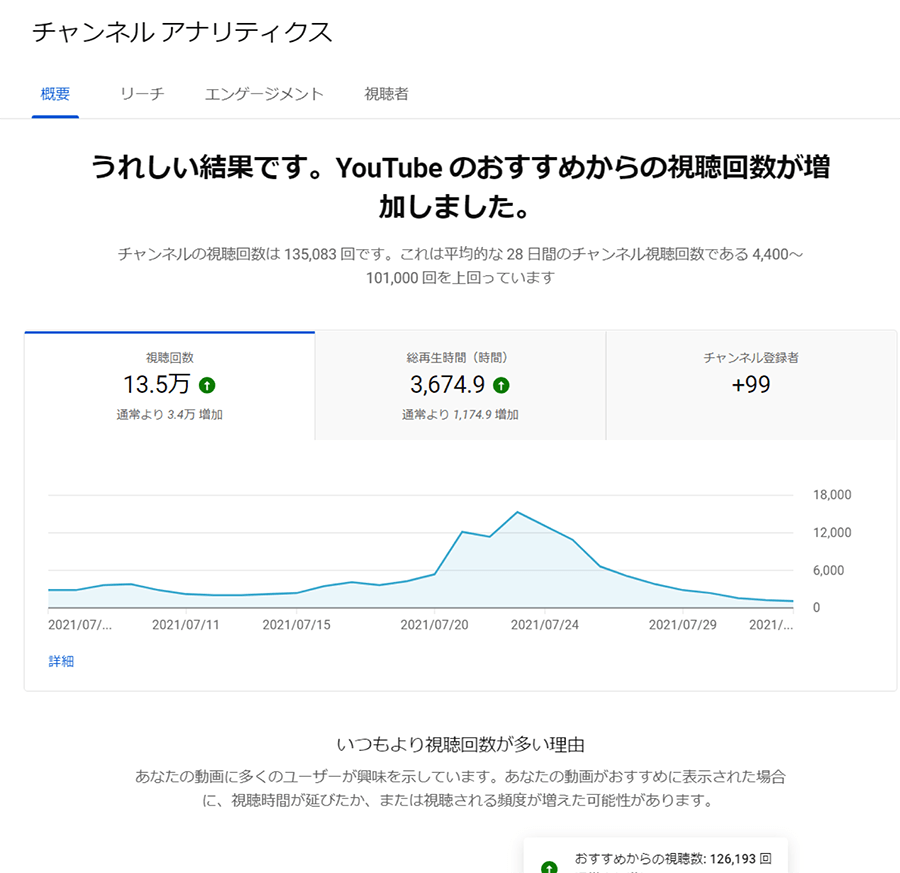

レポート1:概要

1つ目のレポートは「概要」です。「概要」では、視聴回数・再生時間・チャンネル登録者数などを確認できます。時系列での確認が行えるので、どのタイミングで増えたか減ったかを発見できます。まずは動画をアップロードした日の前後をよく確認するといいでしょう。

数値の変化が起きていた場合、上の画像のようにその理由が記載されているケースもあるので、参考にしましょう。

レポート2:リーチ

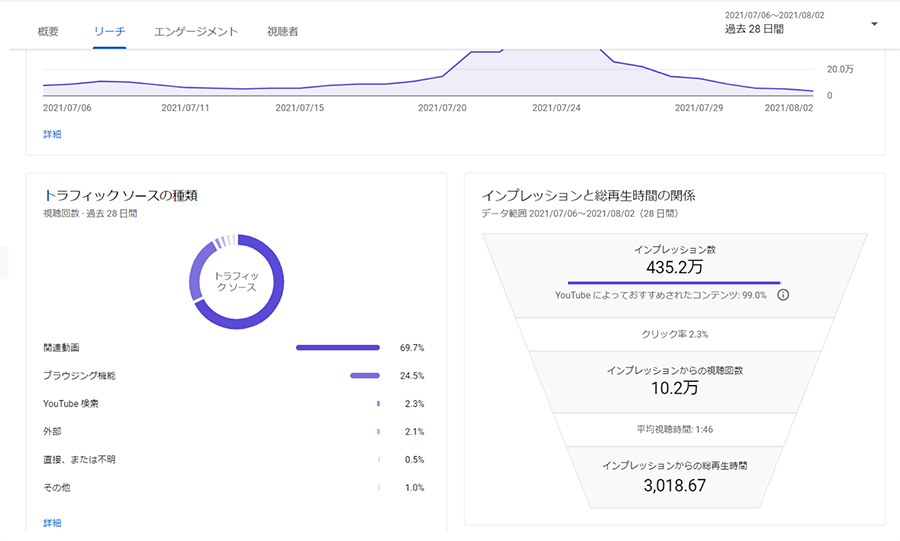

2つ目が、「どれくらいの人に動画を届けることができているか」や「動画を見にきた人は、何がきっかけで見にきたか」がわかる「リーチ」のレポートです。

「リーチ」で特に重要なのが、「トラフィックソースの種類」と「インプレッションと総再生時間の関係」になります。

左側に表示されている「トラフィックソースの種類」は流入元を表します。「詳細」を押すと、さらに内訳を見ることができます。各流入元の意味は、本記事の後半で紹介します。

右側の「インプレッションと総再生時間の関係」では、5つの重要な数値が並んでいます。これら5つの検討がYouTubeの動画改善につながります。

・クリック率:表示された回数のうち、実際にクリックして動画を見にきた割合

・視聴回数:インプレッション数 × クリック率

・平均視聴時間:対象動画が平均で再生された時間(分)

・インプレッションからの総再生時間:インプレッションからの視聴回数×平均視聴時間

つまり「より多くの回数、公開した動画が表示され、クリック率が高いほど動画の再生回数は増える」、そして「1動画再生ごとの視聴時間が長いほど、総視聴時間が増える」ということです。

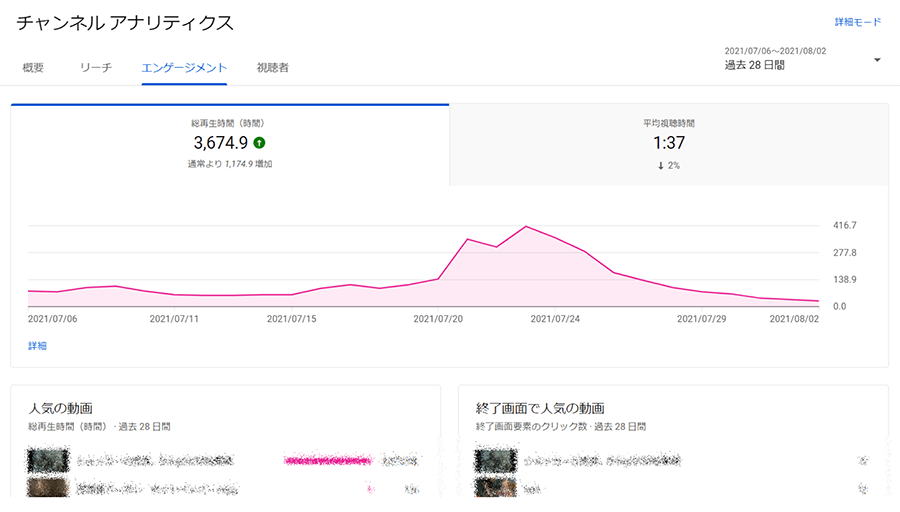

レポート3:エンゲージメント

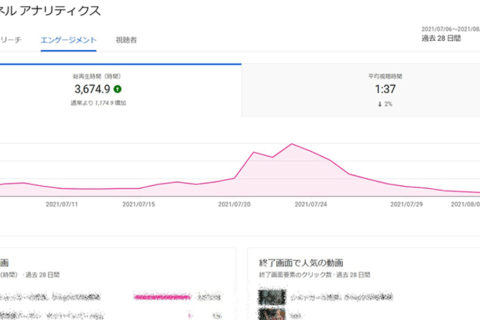

「エンゲージメント」では、総再生時間や平均視聴時間の推移を見ることができます。動画ごとの数値なども確認可能です。

こちらのレポートも動画をアップロードした日付前後で変化を比較するといいでしょう。また、外部サイトやYouTubeが取り上げてくれたことで総再生時間が増えるか、なども確認できます。

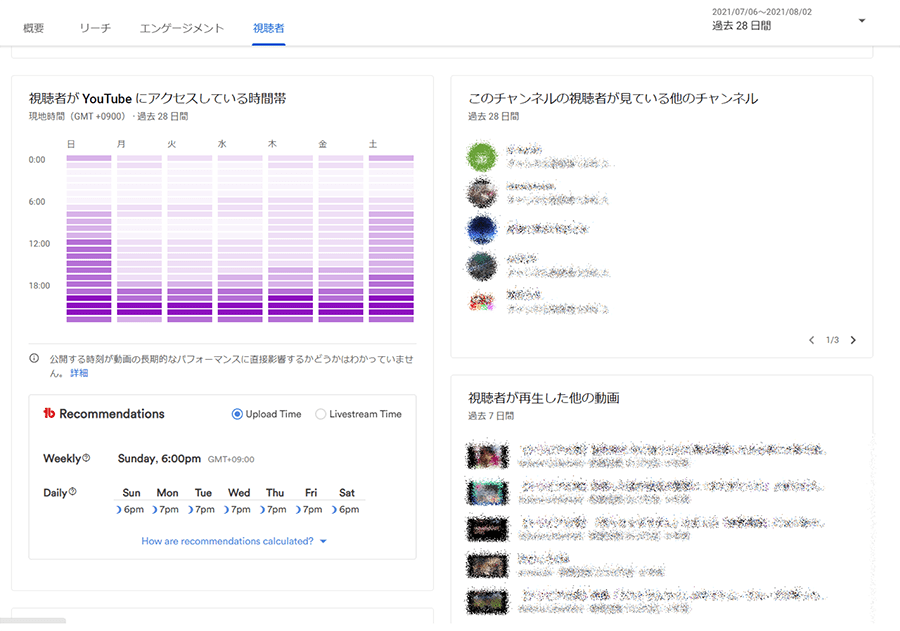

レポート4:視聴者レポート

4つ目が、視聴者に関する属性情報を見ることができる「視聴者レポート」です。ここで表示される情報は多岐に渡ります。

例えば上記画像では、「曜日」×「時間」の組み合わせで視聴回数が多い時間や、あわせて見ているチャンネルや動画などを教えてくれます。他にも、年代・性別・地域・閲覧者のチャンネル登録率などを把握できます。

ここにある情報は、どういったターゲットにどのような動画を作成し、いつ公開すればいいかという重要なヒントが含まれています。ぜひ、定期的にチェックして動画作成の参考にしましょう。

動画ごとの分析には「詳細」レポートを活用しよう

ここまで紹介してきた4つのメインレポートのデータは(一部を除き)、チャンネルの合計や平均の値であり、動画ごとの数値は見ることができませんでした。しかしYouTubeチャンネルの「改善」を行う場合は、投稿した動画の中でどの動画が良かったのか・悪かったのかを把握する必要があります。

改善の基本は、良い動画を参考に悪い動画を反面教師にして、次の動画を用意することです。そのために、より詳細な数値を見ていく必要があります。「詳細」レポートでは、その願いを叶えるだけでなく、それ以外にも役立つ情報を提供してくれます。

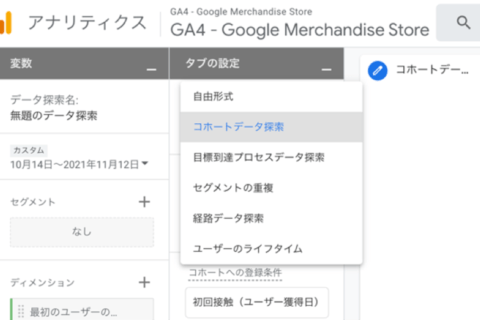

詳細レポートを見るためには、右上にある「詳細モード」をクリックします。

多種多様なレポートがあるのですが、特に改善に役立つ3つのレポートを紹介します。

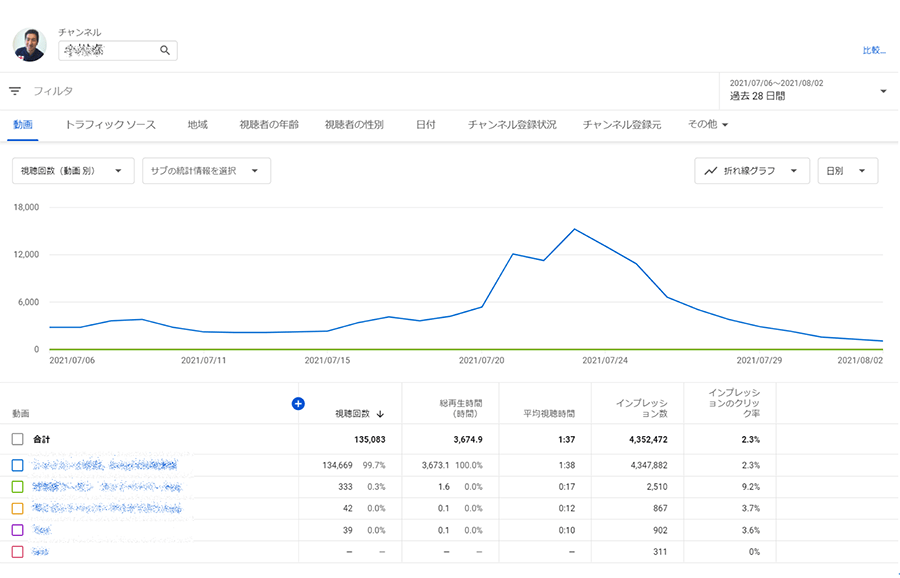

レポート1:動画

こちらのレポートでは、動画の基本的な数値を確認できます。下の表に動画ごとの値がありますが、特に重要なのが「チャンネル登録者(チャンネル登録に貢献した動画を発見できる)」と「インプレッションのクリック率(よりクリックしたくなるサムネイル画像)」の2つです。

これら2つの指標が高い動画と低い動画を比較してみましょう。何か共通項があれば、それが改善案に使えます。チャンネル登録者数が多いテーマの動画を増やす、クリック率が高いサムネイル画像を参考に次のサムネイルを作成する、といった形です。単純な分析ですが、確実に改善につながるデータです。クリック率に関しては、まずは5%あたりが1つの目安です。

レポート2:動画個別の詳細レポート

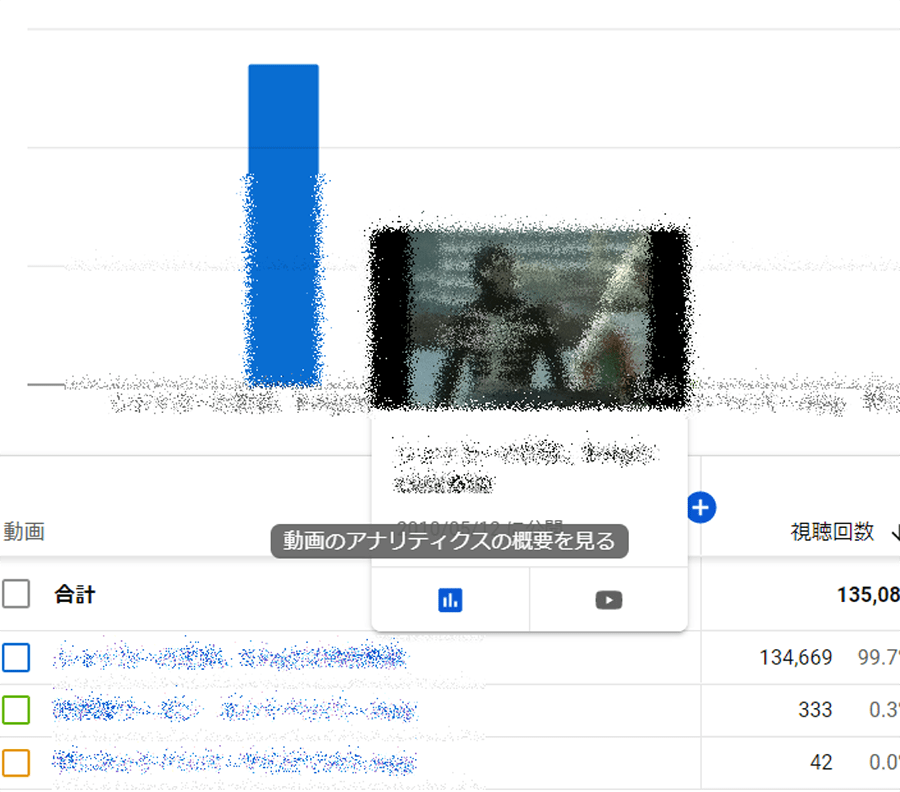

動画レポート内にある、動画名のテキストリンクにマウスオーバーして、アナリティクスのアイコンをクリックすると、動画の詳細レポートが確認できます。

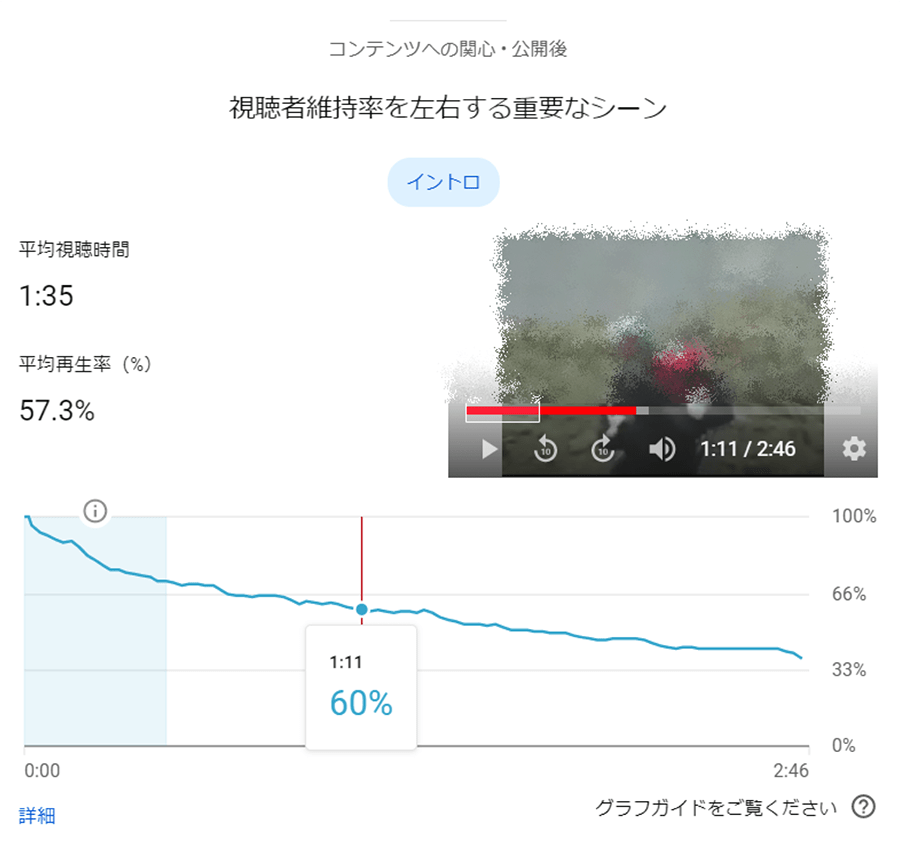

こちらをクリックすると、該当動画単体の各種レポート(主に先ほど紹介した4つのメインレポート)を見ることができますが、その中で特に重要なのが、概要レポートの下部にある「視聴者維持率」のレポートです。

こちらのレポートは、ユーザーがどこまで動画を見てくれたか、という情報になります。

「平均視聴時間」は、名前の通り、平均で何分何秒まで見ているのか。その直下の「平均再生率」は、この平均視聴時間を動画時間で割り算したものです。パーセンテージが高いほど、より後半まで動画を見ていることがわかるわけです。

これら2指標の下部にあるグラフでは、時間経過ごとの維持率を見ることができます。上の画像例だと、動画の「1:11」秒まで見てくれたのが再生者の6割(60%)、ということがわかります。

平均再生率が高い動画と低い動画を比較したり、グラフで急激に下がっているところ(来訪ユーザーが離脱しているポイント)を発見したりすることで、次の動画作りの参考にできるでしょう。

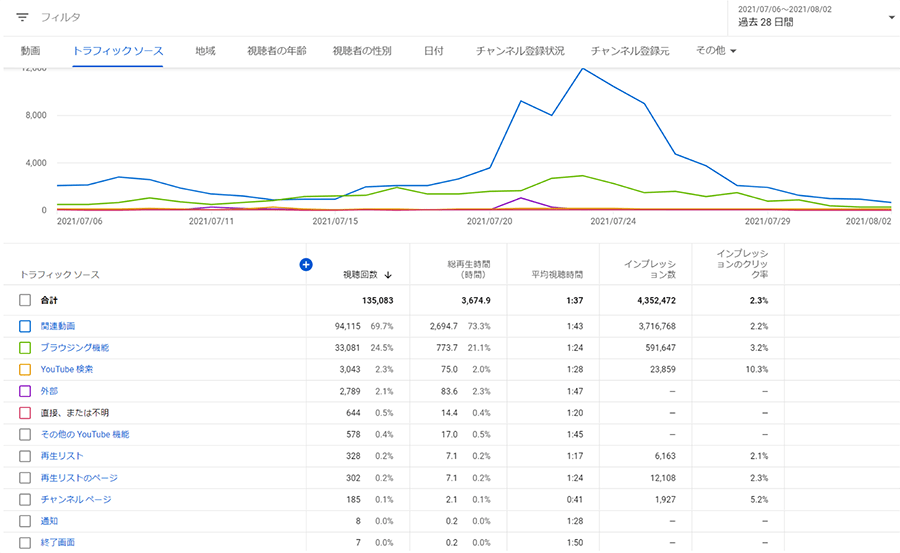

レポート3:トラフィックソース

「トラフィックソース」では、「動画を見にきた人が、どこからやってきたのか?」を確認できます。

遷移すると、さまざまなトラフィックソース(流入元)が並んでいます。このままでは少しわかりにくいので、以下に表としてまとめました。

| 名称 | 意味 |

|---|---|

| 関連動画 | 他の動画の横や再生直後に表示される関連動画経由 |

| YouTube検索 | キーワードで検索した結果画面 |

| ブラウジング機能 | 「ホーム画面」や「登録チャンネル」、「後で見る」などからの流入 |

| 再生リストのページ | 再生リストのページより流入 |

| 再生リスト | 自分あるいは誰かが作成したリスト経由 |

| チャンネルページ | 自分あるいは他のYouTubeチャンネルページ経由 |

| 直接、または不明 | ブックマークなど(ノーリファラーでの直接動画への流入) |

| その他のYouTube機能 | バナーによるプロモーション、管理画面からの訪問など |

| 通知 | チャンネル登録者に送られる通知経由の閲覧 |

| 終了 | 自分が作成した動画の終了画面からの流 |

| 外部 | YouTube外の他サイトからの流入 |

上記の詳細は「YouTubeヘルプページ」を参照しましょう。

“動画のリーチについて – YouTube ヘルプ”.YouTube ヘルプ.

https://support.google.com/youtube/answer/9314355

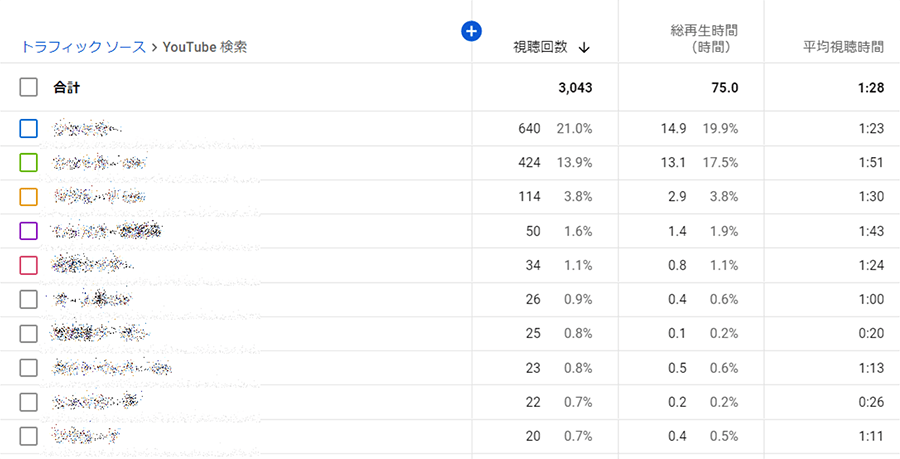

大半の項目は、クリックすると詳細を確認できます。例えば「YouTube検索」のテキストリンクを押すと、検索キーワードが確認可能です。

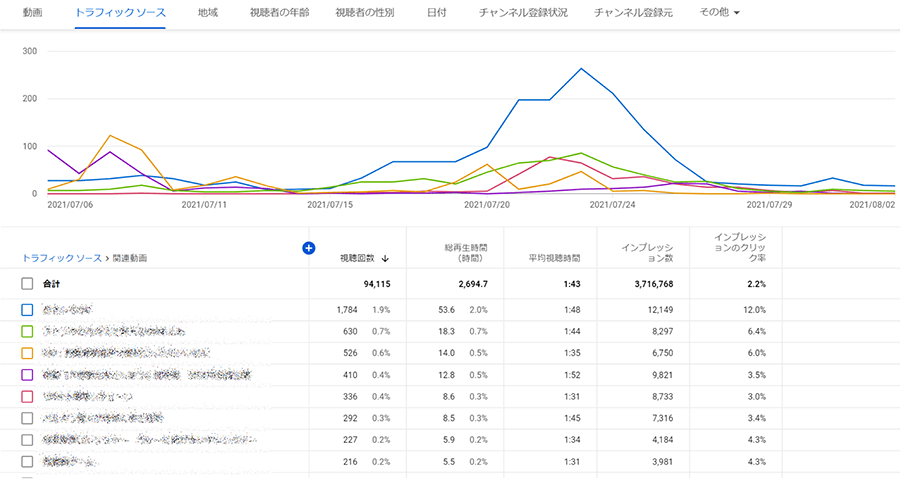

「関連動画」であれば、実際にどの動画からの流入だったかをチェックできます。クリック率が高い動画は相性が良い動画ということになるので、ぜひ参考にしてみましょう。

自社のさまざまな数値をチェックして、YouTube動画の改善に活用しましょう。

Webアナリストとしてリクルート、サイバーエージェント、アマゾンジャパンなどで勤務後、独立。複数社の社外取締役、大学院の客員教授などを通じてWeb解析の啓発・浸透に従事。株式会社HAPPY ANALYTICS代表取締役。主な著書に『ウェブ分析論』『ウェブ分析レポーティング講座』『マンガでわかるウェブ分析』『Webサイト分析・改善の教科書』『あなたのアクセスはいつも誰かに見られている』『「やりたいこと」からパッと引ける Google アナリティクス 分析・改善のすべてがわかる本』など。

https://www.takuogawa.com/

![NEXMAG[ネクスマグ] パソコン工房](/magazine/assets/images/common/logo.svg)