自営業やフリーランスの方を中心に毎年欠かせないものである「確定申告」ですが、確定申告には「白色申告」と「青色申告」があり、青色申告を行うことで様々なメリットがあります。今回は青色申告のメリットと手順、申告をスムーズに行うためのポイントについてまとめてみました。

確定申告には白色申告と青色申告がある

確定申告には「白色申告」と「青色申告」と大きく分けて2つの申告方法が存在します。白色申告と青色申告の違いとはなんでしょうか?

青色申告を行うには事前に届け出が必要

(1)青色申告承認申請書を提出する

新たに青色申告の申請をする人は、青色申告で確定申告を行おうとする課税対象期間の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。つまり、2019年1月1日〜12月31日分の申告を青色申告で行いたい場合は、2019年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出することになります。

(2)新規開業の場合は開業届を提出

新たに開業した場合は、上記「青色申告承認申請書」とは別に業務を開始した日から2ヶ月以内に「開業届」を納税地の所轄税務署長に提出しておく必要があります。

青色申告をする場合は「複式簿記」で帳簿を作成する

青色申告(65万円控除、次段落参照)を行う場合は「複式簿記」という形で帳簿(取引の記録)を作成する必要があります。白色申告で用いる単式簿記では、

5/7 収入 商品売上 ¥150,000(税込) 5/10 支出 備品購入 ¥3,000(税込) 5/13 支出 通信費 ¥2,000(税込)

と、一つの取引について一つの科目で記帳を行いますが、複式簿記の場合は

5/7 収入 現金 ¥150,000(税込) 商品売上 ¥150,000(税込) 5/10 支出 備品購入 ¥3,000(税込) 現金 ¥3,000(税込) 5/13 支出 通信費 ¥2,000(税込) 現金¥2,000(税込)

と、一つの取引について複数の科目で記帳を行う形になります。

青色申告をすると税制上のメリットが受けられる

上記のとおり必要な届出を行った上で所定の記帳方法により帳簿を作成して青色申告を行うことで、「青色申告特別控除」という所得控除が適用されます。

所得の合計額から一定額を差し引いて税額を計算するため、差し引かれた分税額が少なくなるというメリットがあります。

上記の複式簿記で帳簿を作成し、損益計算書と貸借対照表を提出すると、65万円の青色申告特別控除を受けられます。

なお、帳簿を単式簿記で青色申告を行うこともできますが、その場合は青色申告特別控除の額が10万円となります。

白色申告と青色申告(10万円控除・65万円控除)の違いをまとめると下の表のようになります。

| 必要な届出 | 記帳の方法 | 税制上のメリット | |

|---|---|---|---|

| 白色申告 | なし | 単式簿記 | なし |

| 青色申告 (10万円控除) |

開業届、青色申告承認申請書 | 単式簿記 | 青色申告特別控除10万円、青色事業専従者給与、赤字3年間繰越など |

| 青色申告 (65万円控除) |

開業届、青色申告承認申請書 | 複式簿記、損益計算書、貸借対照表の提出 | 青色申告特別控除65万円、青色事業専従者給与、赤字3年間繰越など |

青色申告のメリット

メリット1 利益から65万円を差し引くことができる

上記の通り、青色申告の大きなメリットとして65万円の青色申告特別控除があります。

所得税の計算式 収入 − 必要経費 − 各種控除(青色申告特別控除含む) = 課税所得金額 課税所得金額 × 税率 − 課税控除額 = 所得税額

※税率と課税控除額は国税庁税率表より算出します。

出典:No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 195万円(税込)以下 | 5% | 0円 |

| 195万円(税込)を超え 330万円(税込)以下 | 10% | 97,500円 |

| 330万円(税込)を超え 695万円(税込)以下 | 20% | 427,500円 |

| 695万円(税込)を超え 900万円(税込)以下 | 23% | 636,000円 |

| 900万円(税込)を超え 1,800万円(税込)以下 | 33% | 1,536,000円 |

| 1,800万円(税込)を超え4,000万円(税込)以下 | 40% | 2,796,000円 |

| 4,000万円(税込)超 | 45% | 4,796,000円 |

実際にどれくらい所得税の差があるかシミュレーションしてみます。

収入が500万(税込) 必要経費120万(税込) 基礎控除38万円とします

青色申告

500万 – 140万 – 38万 – 65万 = 257万

257万 × 10% – 97,500 = 159,500(所得税額)

白色申告

500万 – 140万 – 38万 = 322万

322万 × 10% – 97,500 = 224,500(所得税額)

この例では、青色申告での所得税額は159,500円、白色申告での所得税学は224,500円になりました。青色申告の方が 65,000円納税額が少なく済むことになります。

この所得税額から住民税、国民健康保険の納付額が算出されますのでさらにこの差が広がります。

このシミュレーションは控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合、その他控除を省いて算出しております。

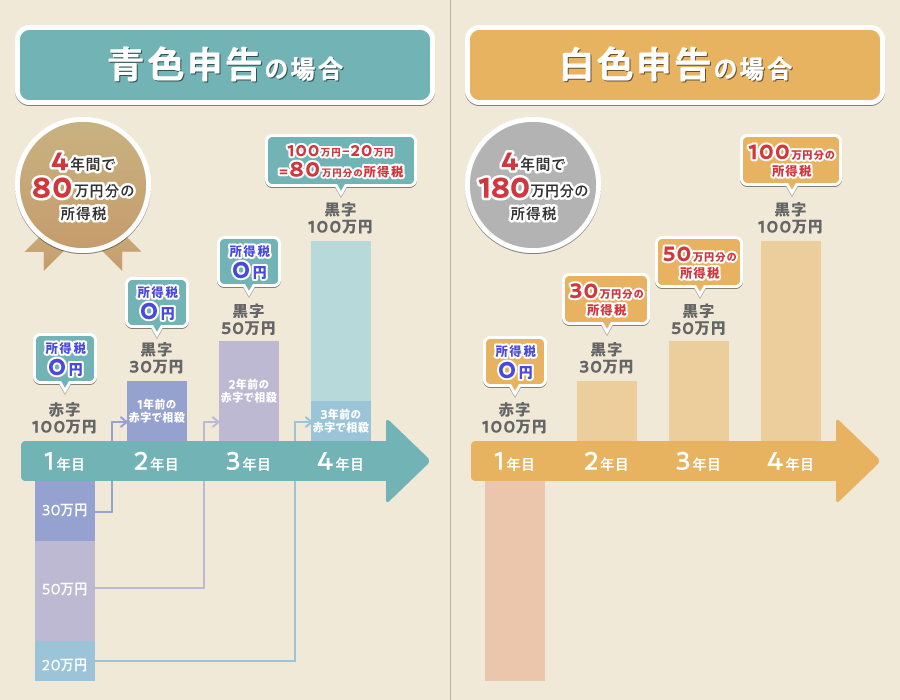

メリット2 赤字を3年間繰り越せる

青色申告では、赤字を3年間繰り越すことが可能です。「繰り越す」とは翌年以降、黒字化して所得が発生した場合に、その金額から損失分を差し引くことができます。赤字になった年の翌年は、黒字化しても前年度の赤字分だけ課税所得金額が少ない計算になります。

※但し、事業所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得の4つにおいて発生した赤字損失のみに限られます。

例えば1年目に赤字100万円が発生した場合、赤字を3年間繰り越して、2年目以降に黒字となった場合に相殺することができます。

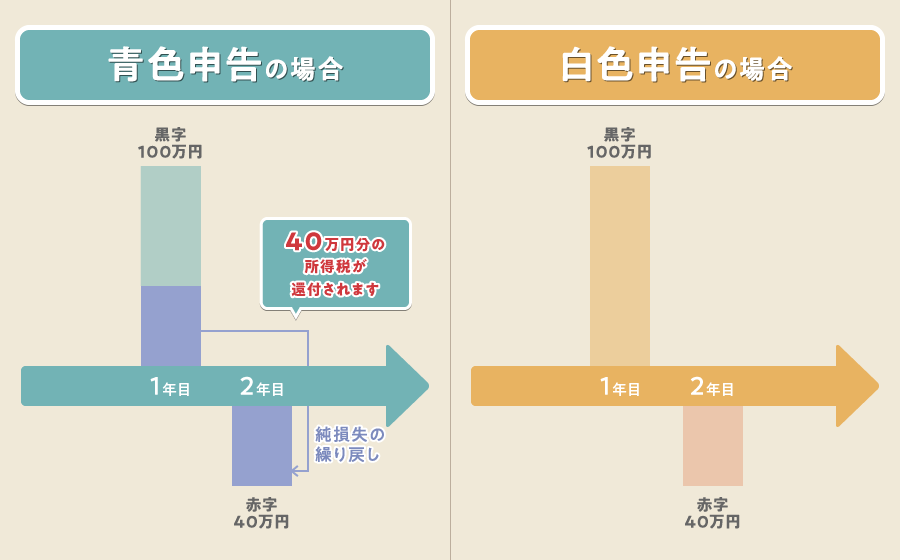

逆に前年は黒字だったが赤字になってしまった場合は、「純損失の繰戻し還付」により、下図のように前年の黒字分と今年の赤字分を相殺し、赤字になった分の所得税の還付を受けることができます。

メリット3 家族への給与の支払いができる

個人事業主の場合、家族に仕事を手伝ってもらうことも多いのではないでしょうか。生計を同一にする家族への給与は、専従者給与として全額必要経費として計上できます。白色申告の場合は配偶者の場合、最高86万円(税込)、その他親族は50万円(税込)までと上限が設けられています。青色申告の場合は制限がありません。

| 控除の種類 | 控除の内容 |

|---|---|

| 白色の専従者控除 | 配偶者であれば最高86万円控除 配偶者でないその他親族一人につき最高50万円控除 |

| 青色の専従者給与 | 専従者への給与を経費にできる 条件: ・個人事業主と生計を一つにして暮らしている配偶者や親、祖父母、子ども ・その年の12月31日現在で、年齢が15歳以上(学生は原則不可) ・年間6ヶ月以上はその事業に従事すること |

経費で計上するわけですから給与に見合った仕事と支払う給与も妥当な金額でなくてはなりません。月額8万8000円(税込)以上だと支払いを受ける人に所得税が発生するため、源泉徴収が必要になります。

青色申告で専従者控除にする場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」を管轄の税務署に届出する必要があります。提出期限がその年の3月15日ですから2019年度分から適用したい場合は2019年3月15日までに届出を提出しないといけません。また専従者控除にする場合、配偶者控除、扶養控除(38万円)は受けられなくなりますのでご注意ください。

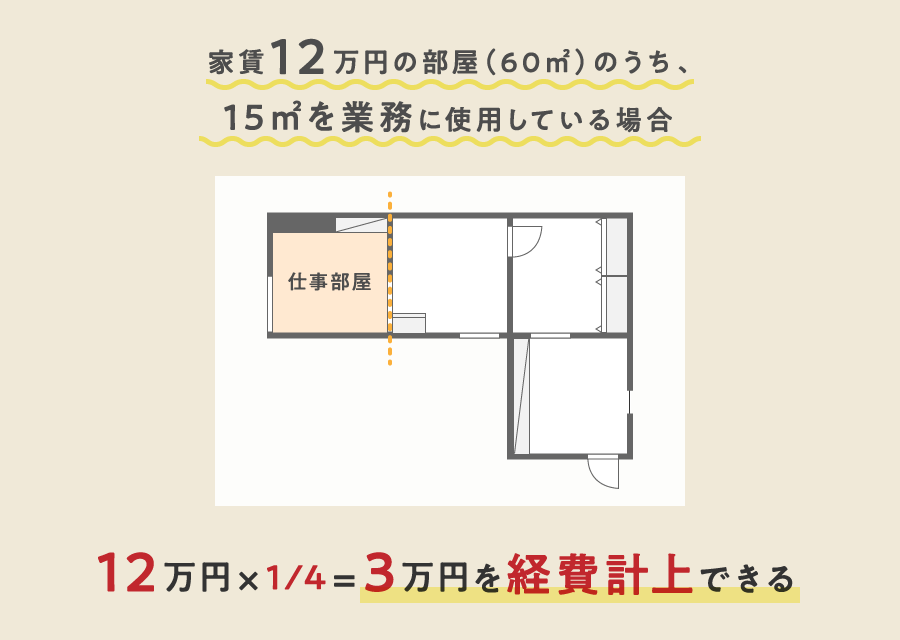

メリット4 家賃や水道光熱費を必要経費にすることができる

自宅兼事務所にする場合、家賃や水道光熱費、通信費などの一部を必要経費として計上することができます。家事関連費をプライベートと仕事で区別することを按分といい、下表のように様々な目安をもとに算出します。

| 家賃 | 仕事で使っている部屋数の割合 |

|---|---|

| 水道光熱費(電気代、水道) | コンセントの数、家賃の割合 |

| 通信費(電話・インターネット料金) | 使用時間または使用日数 |

| 車の減価償却費・ガソリン代など | 走行距離または使用日数 |

例えば家賃 12万円(税込)の3LDKの賃貸マンションを自宅兼事務所とし、1室を事務所スペースとして使用している場合、LDK 部分も1部屋と換算して

12万 × 1 / 4(部屋) = 3万円(税込)を家賃として按分できます。

水道光熱費、通信費などの家事関連費も同様に按分して計上することができます。

比率については必ずこの割合で行わなくてはいけない、ということが明確に決まっていませんが、税務署に尋ねられたときに算出根拠を説明できるようにしておきましょう。なお、賃貸アパートやマンションの家賃は必要経費として按分することが出来ますが、住宅ローンは按分出来ませんのでご注意ください。

メリット5 少額減価償却資産の特例が受けられる

パソコンや自動車といった減価償却資産を取得した際、通常は耐用年数に応じて数年間かけて経費化されていきます。青色申告の場合は30万円未満のものまで、一括で減価償却が可能です。

しかし、事業の経営状態によって好きな方を選ぶことができます。たくさん利益が出ているときには一括でそれほど節税をする必要のない年は耐用年数で計上してもいいでしょう。ただし耐用年数で算出した資産を翌年以降に残存価格を一括で計上することはできません。

青色申告に必要な手順

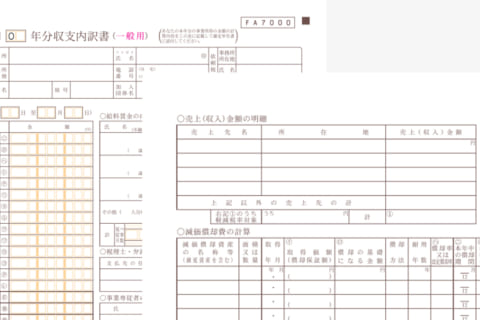

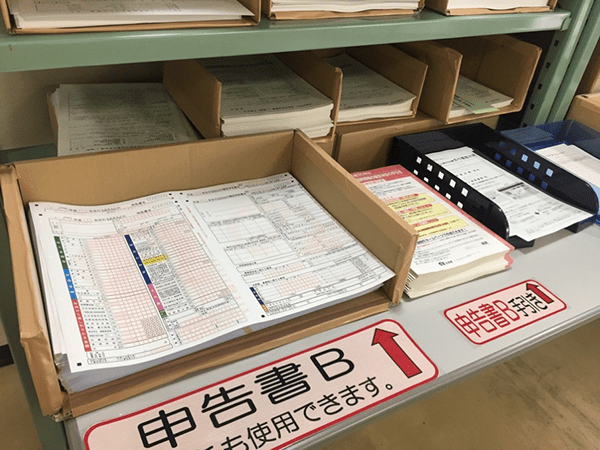

確定申告書類の入手の仕方

まずは確定申告に必要な書類を揃えます。申告用紙は税務署で入手できます。親切に書き方などを記載した手引きなどもありますので一緒にもらうとよりわかりやすいかと思います。

税務署の申告書

税務署の申告書

確定申告書にはAとBがあり、「確定申告書A」は所得の種類が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得のみの方、「確定申告B」は事業所得や不動産所得がある方など、所得の種類にかかわらず、誰でも使用できます。個人事業主の方は「確定申告B」を使用します。

国税庁のホームページからもダウンロードすることができます。

確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等|国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/02.htm

確定申告の提出の仕方

確定申告の期間中は税務署以外の場所で確定申告相談会場が設置される地域もあります。市民センターや文化会館などの公共機関の他、民間の施設で行なっていることもあります。管轄の税務署にお問い合わせください。

1.税務署窓口または確定申告相談会場で提出

確定申告の書類一式を持参し窓口で提出する方法が一般的です。この方法では申告書の控えを持って行くと受付印を押してもらうことが出来ます。この控えは様々なシーンで提出を求められることがあります。例えば融資を受ける際、子どもを保育園に預ける時、奨学金の申し込みなどでも所得証明として提示を求められることがあります。他の提出方法などで、控えがない場合は役所で納税証明などを取得する必要があります。ただし提出期間中は混雑が予想されますので時間に余裕を持って出掛けられることをおすすめします。

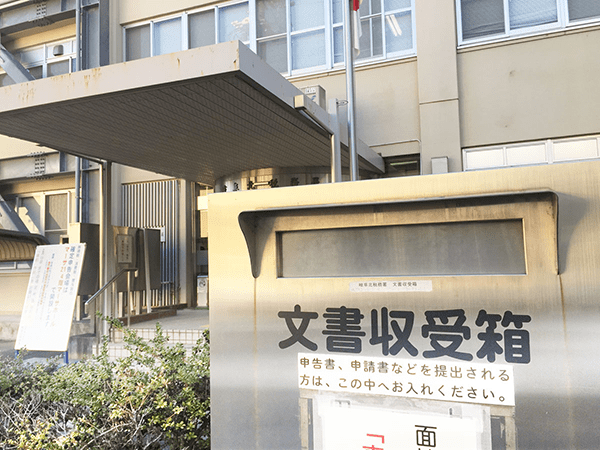

2.税務署受付BOXで提出

こちらは比較的待ち時間もなく申告期間中に用意してある受付BOXに入れるという方法です。窓口提出とは異なり控えなどに受付印などは押印してもらえません。必要な場合は複写した申告書類と返信用封筒に必要な切手を貼付けのうえ提出すると後日郵送してもらうことが出来ます。

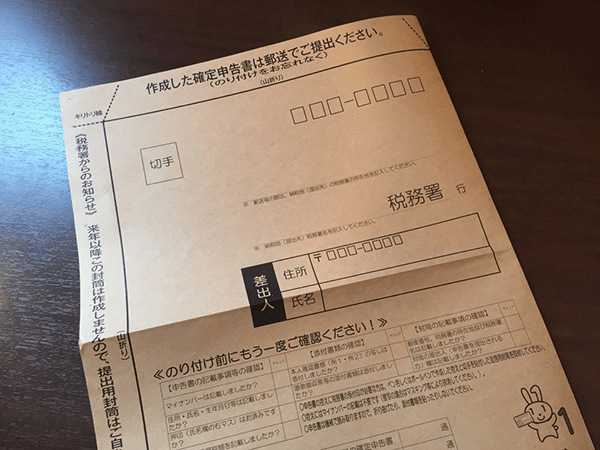

3.郵送で提出

提出は郵送でも可能です。3月15日が提出期限の場合は当日消印が有効です。ポストに投函すると集荷時間によって翌日消印になってしまいますので時間がない場合は24時間やっている郵便局に持ち込んで消印を押してもらいます。この場合、普通郵便ではなく簡易書留にする必要があります。

申告書類をもらいにいくとこのようなチラシタイプの封筒も用意されています。キリトリ線に合わせてハサミを入れ周りをのり付けすると封筒ができます。これを利用するのもいいですね。もちろんご自身で用意した封筒での提出でも問題ありません。

4.税務署のポストに投函する

税務署には確定申告の申請期間には専用ポストが用意されています。自分で持って行きこのポストに投函する方法があります。こちらも郵送同様に控えなどが必要な場合は複写した申告書類と返信用封筒に必要な切手を貼付け同封してください。

5.e-Tax自宅から楽々提出

自宅にいながら締切日当日24時までに送信完了させれば出かける必要もありませんね。ただしe-Taxは事前に申請などの準備が必要です。ネット上での本人認証は、電子証明書が内蔵されたマイナンバーカード(個人番号カード)と、市販のICカードリーダーを使います。マイナンバーカードをお持ちでない場合、申請から交付までに1ヶ月程度要すことがありますのでこちらも事前準備が必要です。

e-Taxの申請にはこちらに詳しい記事がありますので参考にしてくださいね。

“ネットで確定申告 e-Taxのやり方”

https://www.pc-koubou.jp/magazine/1699

確定申告の期限は2月15日から3月15日(土日の場合はその翌日の営業日)

青色申告の方は3月15日に提出する必要があります。一番大きな影響が出るのが青色申告の最大のメリットともいえる65万円の控除がなくなってしまうことです。(10万円の控除は適用されます。)

せっかく帳簿を一年間頑張って付けていても期限に遅れることで65万円の控除が10万円になってしまうのは痛手です。

青色申告を取り消されることも

青色申告は帳簿をきちんと付けることで税金の優遇が得られます。期限に遅れることは税務署にとっては帳簿をつける事を疎かにしていると捉えられ、2年連続で期限に遅れると、個人事業主の青色申告の取り消しがされてしまいますのでご注意ください。

また、「無申告課税」や「延滞税」といった税金(附帯税)を通常収める税金に加えて納付する必要があります。

附帯税は支払いをしても経費では計上できません。節税をしても期限内に提出できず、税金を多く支払うことになっては身も蓋もない結果になります。

効率よく確定申告を行うために

レシートや領収書は溜めずにコツコツ

これが一番難しいのですが、ついつい溜めてしまいがちなレシートや領収書。個人事業主の方が自分の経理に時間を割くのは結構大変ですよね。綺麗にレシートを糊で貼ってファイリングしている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。平成28年に電子帳簿保存法が改定され、これにより領収書やレシートの他請求書もスキャナーやカメラでの保存が認められました。

スマホで領収書を撮る→パソコンやクラウドサービスなどに月ごとに保存→仕分け処理をする

原本書類の保管期限は青色申告、白色申告ともに7年とされているのでこのまま捨てるわけにもいきません。帳簿に付けてしまえば領収書まで見返すことはまずないでしょう。思い切ってファイリングの作業は省き、日付ごとに並べ替えたりクリップで止めたりすることもせずに月ごとにまとめて封筒などに入れ年度ごとにまとめて保管します。

100円ショップ等で手に入る書類ケースを7つ用意し、1年1ケースで保管。バンカーボックスなどに全ての年度の書類を入れてしまえば押し入れやクローゼットの奥にしまっても後から探すということもできますね。

コツコツ毎日やるというのが本当に大変ですが、確定申告の時期は年度末で多忙になりがちですので未来の自分のためにルーチン化させるというのもいいかもしれません。

朝パソコンを立ち上げると同時に領収書の整理をする。貯めないというのが一番の効率法かもしれません。

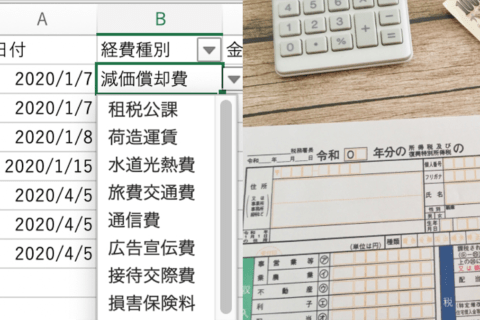

会計ソフトで効率的に

紙の帳簿やエクセルなどで管理することもできますが今では安価で会計知識のない方でも簡単に青色申告用の帳簿が付けられる会計ソフトがたくさんあります。

会計ソフトには大きく2つの種類がありサポート体制が比較的安価に利用でき、取引情報を外部に置くのは心配という方にはPCインストール型、また使用する場所や機器に捉われないクラウド型があります。どちらも一長一短ありますのでご自分のお仕事のスタイルで選ばれるのがいいかもしれません。

クレジットカードや銀行口座を連携させて自動化

最近の会計ソフトにはクレジットカードや銀行口座を連携させられるものもあります。

経費として使用するクレジットカードやデビットカードを用意して経費の精算は全てカード決済にしてキャッシュレスにしてしまうという方法もあります。自動仕分けの機能も備えているものもあり、会計ソフトにお任せして確認作業だけするということもできます。

まとめ

青色申告には様々な税制上のメリットがあります。白色申告でも2014年1月以降からは「帳簿の記帳」と「記録の保存が義務化」になり事務処理にあまり差がなくなってきました。また会計ソフトなどを上手に使うと事務処理が効率できる便利な機能や税制変化にも柔軟に対応できます。上手に使って青色申告で最大限に税制メリットを活かせるといいですね。

[ネクスマグ] 編集部

パソコンでできるこんなことやあんなこと、便利な使い方など、様々なパソコン活用方法が「わかる!」「みつかる!」記事を書いています。

![NEXMAG[ネクスマグ] パソコン工房](/magazine/assets/images/common/logo.svg)