昨今インターネットやblu-rayディスクでは、フルHDによる高画質コンテンツが気軽に楽しめるようになりました。

地上波テレビやBS・CSの放送媒体も高画質化がすすめられており、スマートフォンもフルHD以上の解像度を搭載する機種も登場しております。

録画技術によるカメラの性能が飛躍的に向上しており、近年リアルな描写が可能になった「HDR10」と呼ばれる機能を搭載する機器が増え始めており、CES2018では新規格となる「HDR10+」も発表されました。

今回はその注目されている「HDR」のおさらいと技術の解説を行います。そして2018年1月現在の「HDR10」「HDR10+」規格についての現状を簡単にまとめてみました。

これから先、液晶テレビ・PC用ディスプレイを購入するポイントなる、機能の詳細を確認してみましょう。

「HDR」とは

「HDR」とは、High Dynamic Rangeの略称であり、ハイダイナミックレンジ、略してエイチディーアールと読みます。

従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ、Standard Dynamic Range)に比べてより明るさの幅をより広く自然に表現できる技術です。

輝度の幅を広げることにより、再現できる情報量が増えるといったメリットがあります。

HDRは国際標準規格で決められており、2016年7月に「ITU-R BT.2100」とされました。

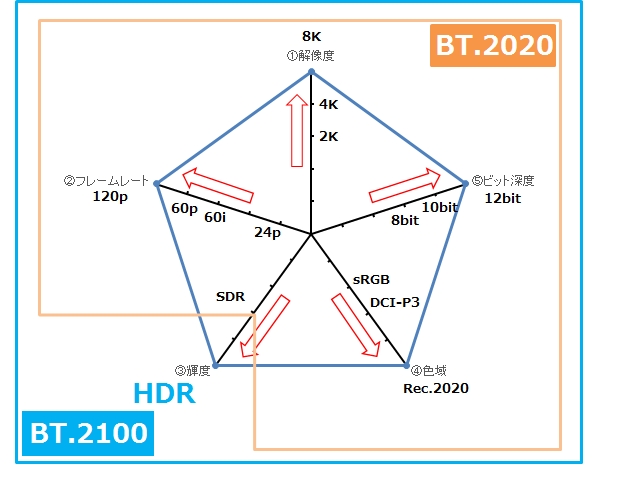

一般的にHDRと呼ばれる場合は、「解像度」「フレームレート」「輝度」「色域」「ビット深度」の5項目が基準となり規格が構成されます。

| BT.709 | BT.2020 | BT.2100 | |

|---|---|---|---|

| 解像度 | フルHD | 4K/8K | HD、4K/8K |

| フレームレート | 最大60p | 最大120p | 最大120p |

| 輝度 | SDR | SDR | HDR |

| 色域 | Rec.709 | Rec.2020 | Rec.2020 |

| ビット深度 | 8bit | 10/12bit | 10/12bit |

5項目が基準となる「HDR」の規格構成表

「PQ方式」と「HLG方式」

HDRには2つの方式があり、ハイエンドクラスで高画質重視の「PQ方式」と、主に放送用で使用されSDRとの汎用性が高い「HLG方式」の2種類があります。

PQ方式は人間が映像を自然で好ましいと感じるという「0.005nit~10.000nit」の幅を「PQカーブ」と呼ばれる最大10.000㏅/㎡までの輝度を絶対値で規定とするガンマカーブを用います。録画された映像をグレーディング(色調整作業)を行う際にこの「PQカーブ」を適用して10bitや12bitの階調に収めます。

映画などの作りこんだ映像に向いており、HDR対応のコンテンツとして先行され、Ultra HD Blu-rayで採用されているのが「HDR10」になります。

もう一方のHLG方式は、従来のSDRと同じ輝度値を相対的に扱う考えになります。ガンマカーブで表すと、SDR延長領域にHDRの輝度領域が加わる形になります。例えば1つのHDR映像から、HDR対応機ではHDR表示、HDR非対応機であればSDR表示する、という事になります。

視聴の汎用性が高いため、放送用として用いられることに期待されています。

| PQ (Perceptual Quantization) | HLG (Hybrid Log Gamma) | ||

|---|---|---|---|

| 用途 | Web配信、映画 | 放送、ライブ中継 | |

| 特長 | 最大10000 cd/m2の輝度を絶対輝度で扱う | 輝度値を相対的に扱う(従来同様) | |

| 人間の視覚特性に基づく新たなガンマカーブ | SDRテレビと互換性のあるガンマカーブ | ||

| ピーク輝度 | 絶対値 1000cd/m2 | 相対値 | |

| 表示デバイスによらず一定 | 表示デバイスによって変動 | ||

| 黒レベル | 0.005cd/m2以下 | 0.005cd/m2以下 | |

| 提案団体 | Dolby | BBC/NHK | |

| 関連規格 | SMPTE ST 2084、ITU-R BT.2100 | ITU-R BT.2100 | |

| 互換性 | 人間の視覚特性に近い見え方 | ◎ | ○ |

| SDRテレビでの見え方 | × | △ | |

| Live放送 | △ | ◎ | |

「PQ方式」と「HLG方式」の特徴

画質を決める映像フォーマットの5大要素

それではなぜ今HDRが注目されているのでしょうか。

映像の画質を決める要素として、5つの要素があります。「解像度」「フレームレート」「輝度(ダイナミックレンジ)」「色域」「ビット深度」とよばれる項目で構成されており、そのうち「輝度」以外の4項目についてはUltra HD(UHD)の放送規格である「ITU-R BT.2020」で規格化されています。

しかし、輝度のみは映像制作側でCRTを基準としていたため、SDR(スタンダードダイナミックレンジ)のままとなっていました。

近年のテレビや業務用モニターは高コントラスト・高輝度化が進んだことで、いままで再現できなかった明暗の階調を肉眼に近い状態で表現できる「HDR(ハイダイナミックレンジ)」という技術が可能になりました。

「BT.2020」と「BT.2100」の違い

「BT.2020」と「BT.2100」の違い

これら5大要素と呼ばれる項目が安定した形状であるほど高画質になります。

次に各項目のご説明になります。

①解像度

空間解像度とも呼ばれており、画面の画素数を表して言います。画素数が多い程細部まで表示が可能になります。

フルHDの画素数が約207万画素に対し、4K(UHD)の画素数は約829万画素になります。4Kの画素数がHDの4倍になるため、より細部まで滑らかな映像表現が可能になりました。

②フレームレート

表示する大きさが空間解像度であれば、フレームレートは時間の進行度を表す解像度、時間解像度と呼ばれるものになります。単位はヘルツ(Hz)でこの数値が大きいほど映像が滑らかになります。

パラパラ漫画のイメージを想像すると分かりやすいですが、例えばフレームレートが「60Hz」であれば、1秒間当たり60コマの映像が流れていることになります。従来のハイビジョン放送が60i(iはインターレース)で放送されておりましたが、4K放送規格では60/120p(pはプログレッシブ)が規定になりました。

パソコン用の液晶モニターはプログレッシプ方式で一般的には59.94(60Hz)ですが、ゲーミングモニターなどのハイエンドモデルなどは120Hz以上の機種が販売されております。

③輝度

ディスプレイの明るさを表す単位として、「cd/㎡(カンデラ毎平方メートル)」、「nit(ニト)」と呼ばれる単位が使われます。

1cd(カンデラ)で1平方メートル当たりの面積を照らす明るさになります。1cd=1nitで表されることもあり、1nitはおよそろうそく1本分程度の明るさとなっています。

人間が感知できる輝度ですが、およそ0~20,000nitの範囲になります。それに対し液晶モニターの輝度は一般的なスペックで250cd/㎡ほどです。

自然界の輝度が0.000001~10億nitの範囲があるため、「撮影・編集」「伝送」「再生方法」の3段階で本来の映像画質が圧縮され劣化したものになります。HDRは輝度の範囲を向上させることりにより、人間の視覚で検知できる範囲に近づくため鮮やかな映像として認識できるようになりました。

④色域

色域(しきいき)とは、人間の目で認識可能な色の範囲(可視領域)の中で、特定の色の範囲を定めたものになります。

色を使う機械には、カメラ・スキャナ・プリンタ・ディスプレイなどがありますが、それぞれ色を再現できる範囲が限られるためある一定の範囲をさだめて機器間の色をすり合わせる必要があります。

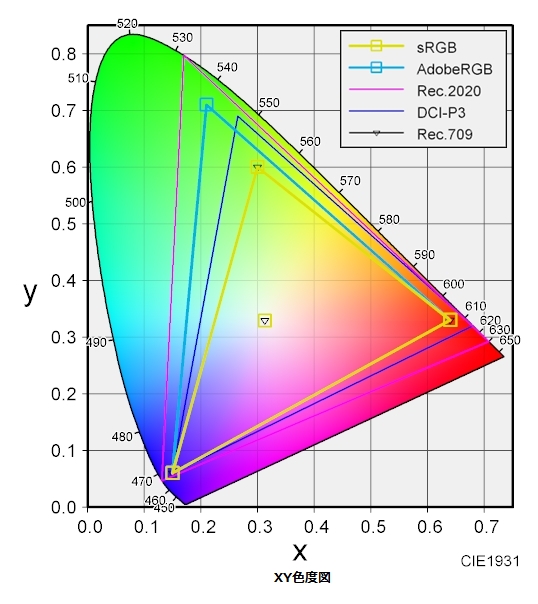

パソコンのディスプレイ製品であれば、CIE(国際照明委員会)が定めたXYZ表色系のxy色深度が使われることが多いです。

図の△の領域内が表現可能な色域になります。従来のBT.709に比べBT2020では色域が広がることで、再現できる色の範囲が広がることになります。

図の△の領域内が表現可能な色域となり従来のBT.709に比べBT2020では再現できる色の範囲が広がったのが分かる。

図の△の領域内が表現可能な色域となり従来のBT.709に比べBT2020では再現できる色の範囲が広がったのが分かる。

色空間の種類

「sRGB」:

パソコンで使用される標準の色空間です。IEC(国際電気標準会議)で定められた国際的な規格です。

「Adobe RGB」:

Adobe Systemsが作成した色空間です。印刷業界で使用される規格として作成され、sRGBよりも緑の領域が広くなっている点が特徴です。

「DCI-P3」:

米国の映画会社で構成される業界団体、DCI(Digital Cinema Initiatives)で定められたいデジタルシネマ規格です。映画撮影で使われており、赤の領域が広いのが特徴です。映画館での上映が目的の規格のため、色深度は12bit・コントラスト比は2000:1であること、フレームレートは24fpsなど細かい規定が定められています。

「Rec.709」:

世界中で使用されているテレビの色空間規格で、日本でも地上デジタル放送前の規格として運用しておいました。放送業界では、「NTSC方式」として言われることが多い規格です。

「Rec.2020」:

スーパーハイビジョン放送で使用される予定の8Kまで対応した色空間です。赤・緑・青の空間を最大に利用できる点において、実物に近い色再現が可能なレベルです。

2018年1月までの「HDR」規格の動向

2015年5月、Blu-ray DiscAssociation(BDA) が4K+HDRの超高画質映像として第3世代の「Ultra HD Blu-ray」を策定しました。

3種のHDR方式として、「HDR10(パナソニック・ソニーが提案)」「DolbyVision」「Philips HDR」の3つの画質評価を行い、画質に関しては有意差なしと確認され、ロイヤリティフリー・オープン標準のみで実装可能な「HDR10」が必須HDR技術として採択しました。

また「DolbyVision」「Philips > HDR」についてはオプションHDR技術として採用されました。

その後、2016年1月CES2016にて、UHD Allianceより「Ultra HD Premium」品質認定ロゴを立ち上げ、色域や色深度などの条件を設けて対応製品や映像配信サービスにはロゴが使用できるというプログラムを発足しました。

しかし、OTT業者(オーバー・ザトップ・サービス:インターネットを介して音楽・動画などのコンテンツを配信する通信事業者以外の企業)はBDAには不参加のため、「HDR10」の技術情報を得られていませんでした。そこで、パナソニック・サムスン・ソニー・LGの4社がHDR10映像を「各社のHDR-TV」で再生するデモを実施します。OTT業者も、HDR10技術で十分なHDR画質が再生可能であることを確認、採用を進めています。(HDR10以外の方式を採用している業者も有ります)これらの流れの中でBDA、UHD Alliance等で議論のされた結果、「HDR10」が業界標準HDR技術になりました。

一方、そのころパソコン業界ではHDRに関して2017年12月に米VESA(ビデオエレクトロニクス規格協会)によって、ノートPC・デスクトップPCのディスプレイを対象に品質基準のテストとなる「DisplayHDR version 1.0」を策定しました。DisplayHDRではディスプレイのクラスを3種類にわけ、ベーシックの「DisplayHDR400」、ミッドレンジの「DisplayHDR600」、ハイエンドの「DisplayHDR1000」としました。末尾の数字は最大輝度を示しており、DisplayHDR400であれば400cm/㎡(400nit)必要という事になります。400からスタートになった理由ですが、「400nitスタートポイントとしたところで、既存のノートPCのディスプレイは50%明るくなる」とのことです。条件としては、HDR10+が必須であることと、色域はBT709・DCI-P3の確保・色深度は400は8ビット、600から10bit必須であること、グローバルディミング(バックライト制御)対応、応答速度も規定があり、黒→白の速度が8フレーム以下としています。

HDR対応の液晶モニターの購入時には解像度・輝度・フレームレート・色域のチェックがおすすめ

HDRについては多くの規格や策定が相互に関係して作られており、ユーザーが体験できるようになったのは近年になってからです。

2018年1月に発表されたHDR10+では、さらに柔軟性を持たせて気軽にユーザーが楽しめるようハードルが低くなりましたので、今後の映像コンテンツにおいては注目度が高いポイントになります。

パソコン業界では米VESAにより新規格が策定されましたので、HDR対応の液晶モニター選びにおいて分かりやすくなるでしょう。

今後液晶モニタを購入する場合の仕様をチェックする箇所としては、

・解像度:4KUHD(3860×2160)

・輝度:300cd/㎡以上

・フレームレート :フルHDでゲーミング用であれば120Hz以上、4Kであれば60Hz以上

・色域:sRGBのカバー率、DCI-P3カバー率

この4点をチェックして購入することをおすすめします。

その他では、ゲーム業界においてもHDR対応のコンテンツが増加していけば、より高画質でリアリティのある映像を体験できる点に期待が持てます。

今後のHDR規格についても、より注目して期待していきましょう。

EコマースのPCパーツ・周辺機器担当です。 元店舗出身でPC修理全般と中古品関係を得意としていました。主に商品のレビューや規格・技術関係のまとめを書いております。趣味はゲームと自転車の整備です。

![NEXMAG[ネクスマグ] パソコン工房](/magazine/assets/images/common/logo.svg)