ASUSの新製品発表会「WISER TOGETHER 30 Years Together」が2019年8月20日(火)に都内で開催され、発売が噂されていた新型スマートフォン「ZenFone6」並びにノートPC「ZenBook Pro Duo」が発表されました。 今回は発表会の内容を新製品のタッチ&トライとともにお届けします。

ASUS30周年

まずはじめに、台湾ASUSのJonny Shih会長が登壇され、ASUS30年の歴史について話されました。

台湾ASUSのJonny Shih会長

台湾ASUSのJonny Shih会長

ASUSは「世界でNo.1のマザーボードを作る」を目標にかかげ、革新的な製品を数多く発表・発売してきました。日本には2000年から製品の販売を開始し、2006年にはノートパソコンも日本市場に投入を開始しました。

特にノートパソコンではランボルギーニとコラボレートした「VX1」やUMPCである「EccPC」、ダブルサイド液晶を搭載した「TAICHI」など特徴的な製品を多数販売してきました。2014年には「ZenFone 5」(A500KL)シリーズにて、日本のSIMフリースマートフォン市場の開拓をはじめました。

過去30年間のASUSの数々の製品

過去30年間のASUSの数々の製品

ASUSの特徴的な製品

ASUSの特徴的な製品

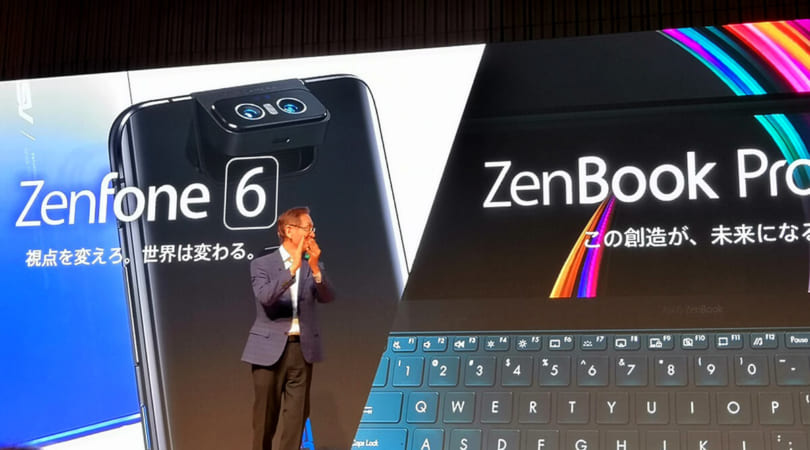

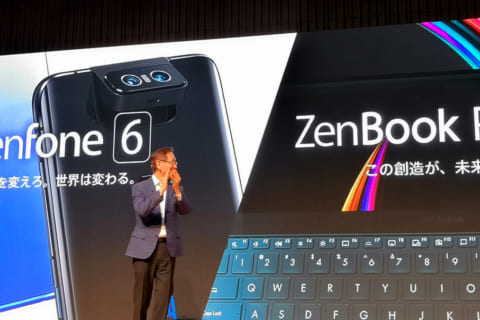

そして30周年を迎えた今年、スマートフォンの新シリーズとして「ZenFone 6」を、ノートPCとして「ZenBook Pro Duo」をリリースすることが発表されました。

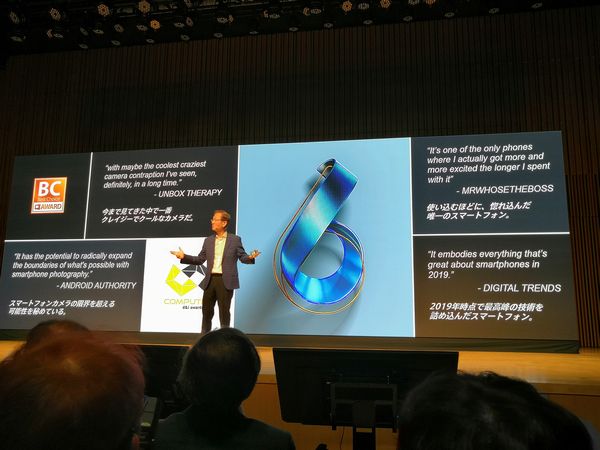

ZenFone 6のレビュー評価

ZenFone 6のレビュー評価

いよいよASUS新製品発表

いよいよASUS新製品発表

ASUS 「ZenFone 6」、「ZenBook Pro Duo」発表

ASUS 「ZenFone 6」、「ZenBook Pro Duo」発表

続いて、パートナー企業としてインテル株式会社、日本マイクロソフト株式会社より30周年のお祝いがありました。

インテル株式会社からは第9世代コアプロセッサやWi-Fi 6(IEEE802.11ax)でZenBook Pro DuoをはじめとするASUS新製品をサポートすること、日本マイクロソフト株式会社からはASUSの革新的な技術がユーザーエクスペリエンスを高めていること、モダンPCでASUSが市場をリードしていることが語られました。

インテル株式会社からASUS30周年のお祝い

インテル株式会社からASUS30周年のお祝い

日本マイクロソフト株式会社からASUS30周年のお祝い

日本マイクロソフト株式会社からASUS30周年のお祝い

クリエイターをターゲットにした「ZenBook Pro Duo」

続いて、「ZenBook Pro Duo」の製品紹介がASUS JAPAN株式会社(以下ASUS JAPAN)の杉田 雄士氏より行われました。

「ZenBook Pro Duo」の製品紹介を行うASUS JAPAN 杉田氏

「ZenBook Pro Duo」の製品紹介を行うASUS JAPAN 杉田氏

4Kディスプレイ+ScreenPad+のデュアルディスプレイ

まず、ZenBook Pro Duoの特徴的な機能として、ScreenPad+が紹介されました。

ZenBook Pro Duoの特徴的な機能「ScreenPad+」

ZenBook Pro Duoの特徴的な機能「ScreenPad+」

世界初デュアル4KディスプレイノートPC

世界初デュアル4KディスプレイノートPC

メインの4Kディスプレイに加えて、サブディスプレイとしてキーボード上部に3840×1100ドットのサブディスプレイが搭載され、世界初の4Kディアルディスプレイ搭載のノートPCと紹介がありました。

メインディスプレイの約半分のサイズの液晶がキーボードのすぐ上に搭載され、情報量が格段にアップするだけでなく、メイン/サブともにDCI-P3 100%、sRGB 133%とクリエイター向けと言える高い色域を持ったディスプレイが搭載されています。

また、メインディスプレイ/ScreenPad+ともにタッチ操作に対応し、付属のスタイラスペン「ASUS Pen」によるスタイラス操作にも対応しています。

ZenBook Pro Duoの特徴的な機能「App Switcher」

ZenBook Pro Duoの特徴的な機能「App Switcher」

ZenBook Pro Duoの特徴的な機能「View Max」

ZenBook Pro Duoの特徴的な機能「View Max」

メイン/サブとアプリや機能を自由に行き来したり、メイン+サブで1つのディスプレイのように表示をしたりと、一般的なデュアルディスプレイのような使い方だけでなく、メイン/サブの表示内容を瞬時に切り替えたり、サブディスプレイを3ブロックに分けて好きなアプリケーションをウインドウ表示させたりと使い方は様々ある点が紹介されました。

個人的には実行するアプリケーションをどのウインドウに表示させるかをプリセットできるTask Group機能が便利そうに感じました。

ZenBook Pro Duoの特徴的な機能「App Navigator」

ZenBook Pro Duoの特徴的な機能「App Navigator」

ZenBook Pro Duoの特徴的な機能「Task Group」

ZenBook Pro Duoの特徴的な機能「Task Group」

ZenBook Pro Duoの特徴的な機能「Organizer」

ZenBook Pro Duoの特徴的な機能「Organizer」

ZenBook Pro Duoの特徴的な機能「Task Swap」

ZenBook Pro Duoの特徴的な機能「Task Swap」

また、タッチペン等でサブディスプレイにて手書き入力して文字入力を行うHandwritingも便利そうに感じました。

ZenBook Pro Duoの特徴的な機能「Handwriting」

ZenBook Pro Duoの特徴的な機能「Handwriting」

クリエイター向けの利用提案とユースケース

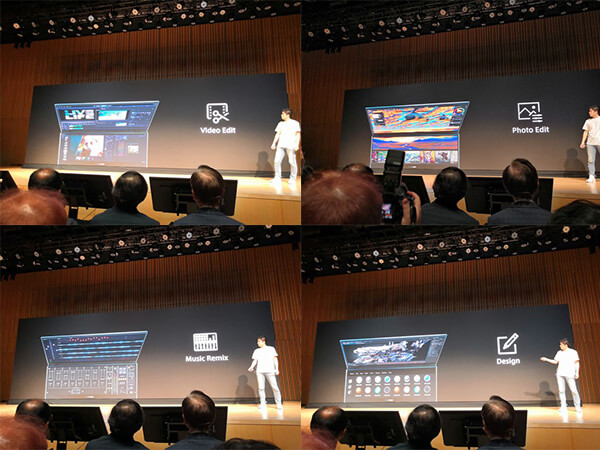

続いて、本製品がターゲットとするクリエイターに向けた利用ケースの紹介がありました。

ZenBook Pro Duoのクリエイター向け紹介

ZenBook Pro Duoのクリエイター向け紹介

映像/画像編集の分野では、プレビュー画面をメインディスプレイに、エフェクトを追加するパネルや素材画像の表示をサブディスプレイに行うことで、視線の動きを最小限に効率よくクリエイティブ作業を行えることが紹介されました。

ZenBook Pro Duoでのビデオ、画像、音楽、デザイン編集提案

ZenBook Pro Duoでのビデオ、画像、音楽、デザイン編集提案

クリエイター向けを謳う製品ですが、製品や搭載している機能から、ゲームなどの実況配信にも最適と紹介されていました。

ZenBook Pro Duoでのゲーム・実況配信提案

ZenBook Pro Duoでのゲーム・実況配信提案

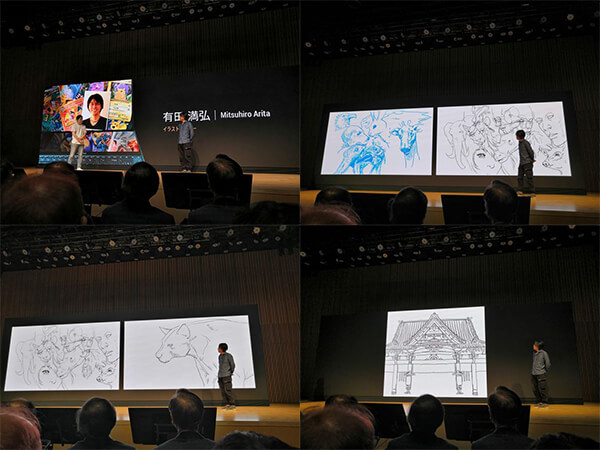

発表会では、「ポケモンカードゲーム」や「ファイナルファンタジー」シリーズでキャラクターデザインを担当されている有田満弘氏がゲスト登壇し、実際にZenBook Pro Duoで制作されたテストデザインが紹介されました。

イラストレーター 有田 満弘氏がゲスト登壇

イラストレーター 有田 満弘氏がゲスト登壇

細かなディティールをいかに表現できるか、という点を気にかけながらご自身内のイメージを実際に絵に起こされたそうですが、イメージ通りの作画ができたとのことで、出先ですぐに形にできる本ノートを高く評価されていました。

妥協なきスペック

ZenBook Pro Duoの紹介の最後に、スペック面の紹介がありました。

ZenBook Pro Duoは第9世代インテルCore i9プロセッサーを搭載

ZenBook Pro Duoは第9世代インテルCore i9プロセッサーを搭載

ZenBook Pro DuoはNVIDIA GeForce RTX 2060 を搭載

ZenBook Pro DuoはNVIDIA GeForce RTX 2060 を搭載

ZenBook Pro Duoはharman/kardonサウンドシステムを搭載

ZenBook Pro Duoはharman/kardonサウンドシステムを搭載

ZenBook Pro Duoの拡張性(HDMI / Wi-Fi6 / Thunderbolt 3)

ZenBook Pro Duoの拡張性(HDMI / Wi-Fi6 / Thunderbolt 3)

CPUには第9世代のCore i9プロセッサを採用し、処理スピードに一切の妥協を排しています。グラフィックにもレイトレーシングに対応したGeforce RTX2060を搭載、harman/kardonと共同開発したサウンドシステムと映像系だけでなく音楽系のクリエイト作業にも着眼した仕様となっており、まさにクリエイター仕様の製品となっておりました。

また、大容量データを扱い機会の多いクリエイターの方への機能として、高速データ転送インターフェイスであるThunderbolt3並びにWi-Fi6搭載もアピールされていました。

ZenBook Pro Duo「この創造が、未来になる」

ZenBook Pro Duo「この創造が、未来になる」

タッチ&トライ

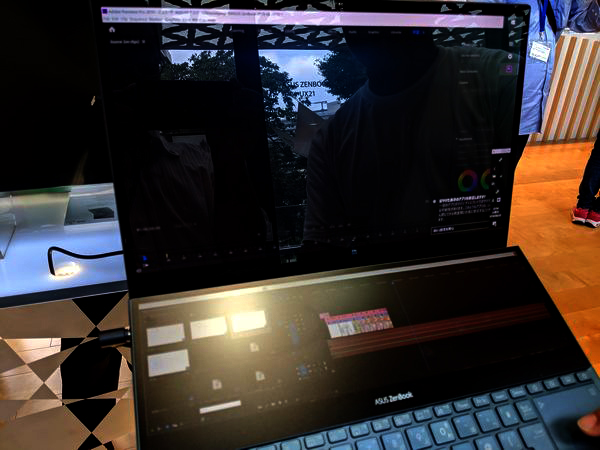

今回会場には実際にZenBook Pro Duoに触れられる状態で展示されており、実際に触ってみました。

ZenBook Pro Duoの実機画像(正面)

ZenBook Pro Duoの実機画像(正面)

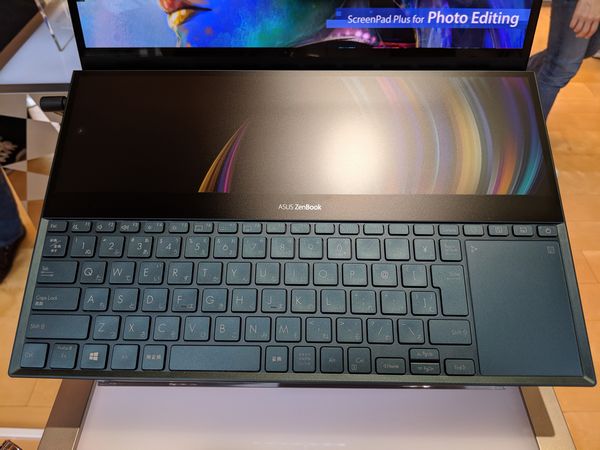

ZenBook Pro Duoのキーボード上半分を占める「ZenScreen+」

ZenBook Pro Duoのキーボード上半分を占める「ZenScreen+」

ZenBook Pro Duoの「ZenScreen+」OS上の認識

ZenBook Pro Duoの「ZenScreen+」OS上の認識

ZenScreen+はキーボード面の上半分を占めており、通常のタッチパッドがキーボードの右側に配置された仕様です。ZenScreen+はOS上ディスプレイとして認識されており、標準でメインディスプレイの下に配置された設定になっています。この設定により、上下ディスプレイの行き来がスムーズに行なえます。

ZenBook Pro Duoの右側面にはThunderbolt3端子が配置

ZenBook Pro Duoの右側面にはThunderbolt3端子が配置

ZenBook Pro DuoでAdobe Premireを起動

ZenBook Pro DuoでAdobe Premireを起動

ZenBook Pro Duoが各コンポーネントに分解された状態

ZenBook Pro Duoが各コンポーネントに分解された状態

FlipCameraが印象的な「ZenFone 6」

ZenBook Proに続いて、ZenFone 6の製品紹介がASUS JAPANの阿部 直人氏より行われました。ZenFone 6の製品紹介ではそのほとんどがFLIP CAMERAに関する説明に当てられました。

ZenFone 6の製品紹介

ZenFone 6の製品紹介

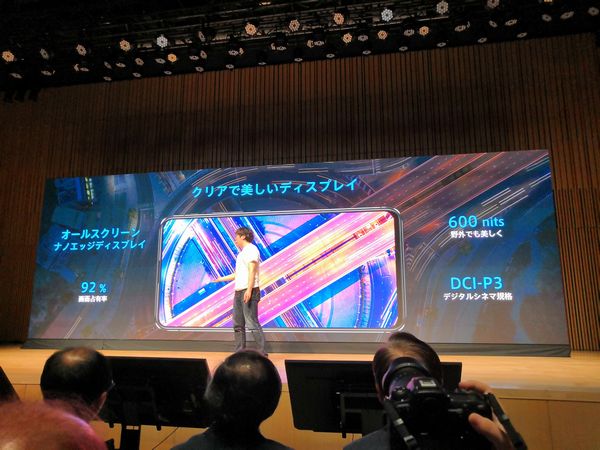

画面占有率92%の衝撃

これはFLIP CAMERA採用により実現できた仕様になりますが、前面ディスプレイ部にカメラ用のスペースが一切必要なくなりましたので画面上部が一面表示領域になっています。

ZenFone 6の画面占有率の高さを紹介

ZenFone 6の画面占有率の高さを紹介

ZenFone 6のクリアで美しいディスプレイを紹介

ZenFone 6のクリアで美しいディスプレイを紹介

技術の粋が詰まったFLIP CAMERA

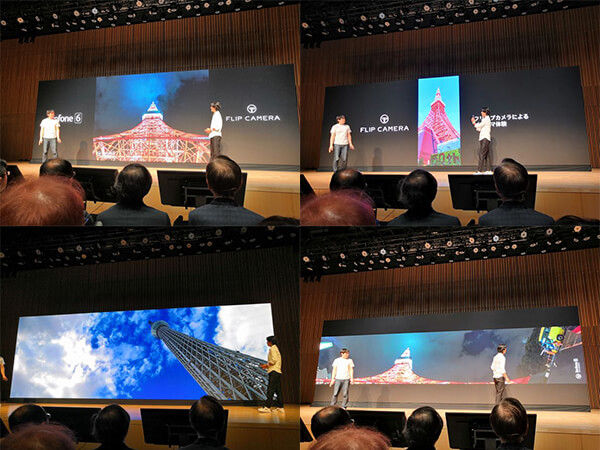

そして、ZenFone 6の目玉機能と言える「FLIP CAMERA」です。

ZenFone 6の「FLIP CAMERA」を紹介

ZenFone 6の「FLIP CAMERA」を紹介

ZenFone 6に搭載されたカメラ機能の4800万画素のメインカメラ+1300万画素125°の超広角セカンドカメラの2カメラ構成となっています。メインカメラはSony製のイメージセンサーを採用しいます。

ZenFone 6搭載のカメラスペックを紹介

ZenFone 6搭載のカメラスペックを紹介

ZenFone 6の「FLIP CAMERA」機構の詳細-1

ZenFone 6の「FLIP CAMERA」機構の詳細-1

また、カメラ内に各種センサーが内蔵されており、これが後述する万が一の落下に役立ちます。

ZenFone 6の「FLIP CAMERA」機構の詳細-2

ZenFone 6の「FLIP CAMERA」機構の詳細-2

カメラの駆動部に関する解説では、カメラの駆動スピードだけでなく、ステップモーターの採用で動き始め/動き終わりはスピードを緩めて、カメラ部等への衝撃を抑えています。

ZenFone 6の「FLIP CAMERA」機構の詳細-3

ZenFone 6の「FLIP CAMERA」機構の詳細-3

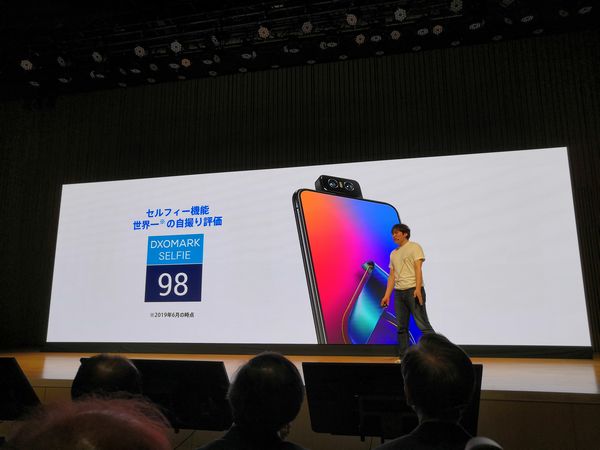

カメラを回転させることで前後のカメラ部を共通化させたことによる最も大きな恩恵が、自撮り性能の向上と言えます。これまでのスマートフォンですとメインカメラと比べて自撮り用のインカメラは性能が若干落ちるものが採用されるケースが多いために自撮りの際の画質に不満を感じる方も多かったと思います。

ただ、ZenFone 6ではメインカメラが回転し、インカメラも兼ねる仕組みですので、メインカメラが持つ高いカメラ性能をそのまま自撮りに使用することができます。実際にセルフィー機能を評価する指標で世界一の評価を獲得していることがその証と言えます。

ZenFone 6の圧倒的な自撮り性能-1

ZenFone 6の圧倒的な自撮り性能-1

ZenFone 6の圧倒的な自撮り性能-2

ZenFone 6の圧倒的な自撮り性能-2

ZenFone 6の超広角カメラ

ZenFone 6の超広角カメラ

ZenFone 6のカメラ機能Proモード

ZenFone 6のカメラ機能Proモード

そして、FLIP CAMERAは回転中にも映像撮影が可能なことから、これまでにない広角のパノラマ撮影を可能としています。また、AI機能も強化され、夜景モードもこれまで以上にディティールを丁寧に再現できるようになっています。

ZenFone 6のFLIP CAMERAによるこれまでにない広角のパノラマ撮影

ZenFone 6のFLIP CAMERAによるこれまでにない広角のパノラマ撮影

ZenFone 6の強化されたAI機能による夜景モード

ZenFone 6の強化されたAI機能による夜景モード

HDR機能についても手動設定は必要ですが、HDR++までサポートしています。逆光化での濃淡表現がよりリアルになります。

ZenFone 6の強化されたHDR撮影モード-1

ZenFone 6の強化されたHDR撮影モード-1

ZenFone 6の強化されたHDR撮影モード-2

ZenFone 6の強化されたHDR撮影モード-2

プロの写真家も驚くパノラマ撮影機能

今回の撮影で、ほとんどの場面で追加の補正等は殆ど行わず、ZenFone 6のAIによる撮影モードのみで波の陰影や夜に撮影したタワーの鉄筋の細かさなど非常にきれいな写真が撮れたとのことで大変驚かれていました。

また、パノラマ撮影機能の撮影範囲に大変驚かれており、作例でもパノラマ撮影されたものが多数ありました。

プロカメラマンの谷口 巧氏がゲスト登壇

プロカメラマンの谷口 巧氏がゲスト登壇

ZenFone 6 プロカメラマンの谷口 巧氏による撮影レビュー-1

ZenFone 6 プロカメラマンの谷口 巧氏による撮影レビュー-1

ZenFone 6 プロカメラマンの谷口 巧氏による撮影レビュー-2

ZenFone 6 プロカメラマンの谷口 巧氏による撮影レビュー-2

ZenFone 6 プロカメラマンの谷口 巧氏による撮影レビュー-3

ZenFone 6 プロカメラマンの谷口 巧氏による撮影レビュー-3

ZenFone 6 プロカメラマンの谷口 巧氏による撮影レビュー-4

ZenFone 6 プロカメラマンの谷口 巧氏による撮影レビュー-4

カメラ以外の機能も充実

最後にZenFone 6の機能面の説明がありました。

カメラの可動部分については10万回の開閉テストをクリアしているとのことで1日28回開閉しても5年間が大丈夫、という耐久性の高さが謳われておりました。

ZenFone 6 の強度を紹介

ZenFone 6 の強度を紹介

ZenFone 6 の耐久性を紹介

ZenFone 6 の耐久性を紹介

また、Gorilla Glass6を採用し、画面表面もタフネス仕様となっている他5000mAhの大容量バッテリーは動作時間でもタフネスぶりを発揮することになります。実際に谷口氏が撮影に使用した際、100枚以上の撮影をしてもバッテリー残量が60~70%あったとのことでした。

ZenFone 6 の画面強度を紹介

ZenFone 6 の画面強度を紹介

ZenFone 6 のバッテリー持続時間を紹介

ZenFone 6 のバッテリー持続時間を紹介

FLIP CAMERAの仕組みや大容量バッテリーを搭載するため、2枚のPCBをうまく張り合わせて筐体内に収め、基盤部分をコンパクトにしています。これはASUSがマザーボードの設計等で培った技術が活かされているとのことでした。

ZenFone 6 のコンパクトな基盤部分を紹介

ZenFone 6 のコンパクトな基盤部分を紹介

その他の仕様としては国内マルチキャリア対応、Snapdragon855オクタコアSoC採用の他、DSDV+microSDのトリプルスロットを採用しているところがポイントだと思います。

特にハイスペックのデュアルSIMスマートフォンではSIMスロットの1つとmicroSDスロットが排他使用なケースが多いですが、ZenFone 6ではmicroSDスロットが独立して用意されていることからSIMカードを複数使いつつ、カメラ機能も満喫した方には容量気にせず撮影することができると思います。

ZenFone 6 のSoC、通信対応を紹介

ZenFone 6 のSoC、通信対応を紹介

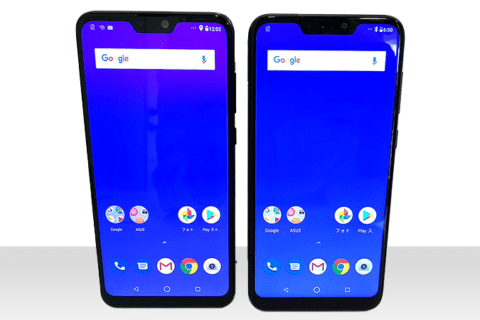

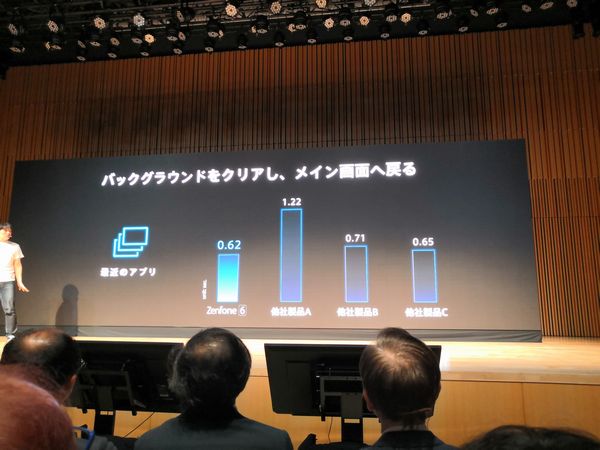

ASUS独自のUI「ZenUI」も進化し、普段使い部分のレスポンスが大幅に改善されており、非常に快適な操作感を得ることが可能となっています。

ASUS ZenUI6の紹介

ASUS ZenUI6の紹介

ASUS ZenUI6と他社製品の比較-1

ASUS ZenUI6と他社製品の比較-1

ASUS ZenUI6と他社製品の比較-1

ASUS ZenUI6と他社製品の比較-1

まとめとして、ZenFone 6の特徴的機能として、

・FLIP CAMERA

・5000mAhの大容量バッテリー

・Snapdragon855 ハイスペックSoC

・画面占有率92%の狭額液晶

がピックアップされました。どれもこれまで発売されたZenFoneシリーズから順当かつ大幅に機能向上が図られたところになります。

ASUS ZenFone 6の特徴

ASUS ZenFone 6の特徴

タッチ&トライ

ZenBook Pro Duo同様発表会前にタッチ&トライの機会があり、ZenFone 6についても実際に触れてみました。

カラーはミッドナイトブラックとトワイライトシルバーの2色展開となります。

ASUS ZenFone 6実機画像(カラー:ミッドナイトブラック 正面)

ASUS ZenFone 6実機画像(カラー:ミッドナイトブラック 正面)

ASUS ZenFone 6実機画像(カラー:左・トワイライトシルバー/右・ミッドナイトブラック 背面)

ASUS ZenFone 6実機画像(カラー:左・トワイライトシルバー/右・ミッドナイトブラック 背面)

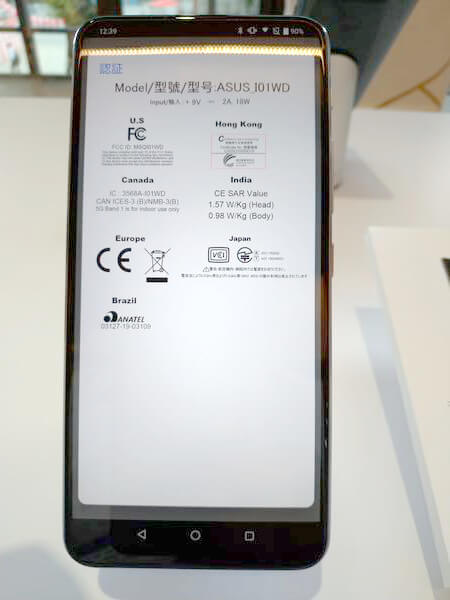

ASUS ZenFone 6は日本の技適も取得済みとなります。

ASUS ZenFone 6は日本の技適も取得済みとなります。

実際のフリップ動作を動画で撮影しました。レスポンスは非常にいいです。

ZenFone 6についても分解状態が展示されていました。全体のサイズに対してPCBが非常に小さく収まっており多くの部品が所狭しと配置されていました。

ASUS ZenFone 6の分解された状態

ASUS ZenFone 6の分解された状態

その他気になる製品

タッチ&トライコーナーではZenBook Pro Duo/ZenFone 6の他にもASUSが今後発売する新製品が展示されていました。

ZenFone 6のプロトタイプ。様々な形状が試作された中で今回のデザインが採用されたとのこと

ZenFone 6のプロトタイプ

ZenFone 6のプロトタイプ

こちらも新モデルが発売となる「ZenBook」シリーズ。14インチ/15インチの2サイズ展開が予定されています。タッチパッド部はScreenPad 2.0となり、旧モデルから大型化され、ショートカットキーの他チャットなどのメッセージの表示にも対応するとのことです。

新モデルが発売となる「ZenBook」シリーズ

新モデルが発売となる「ZenBook」シリーズ

ZenBookに搭載の「ScreenPad 2.0」

ZenBookに搭載の「ScreenPad 2.0」

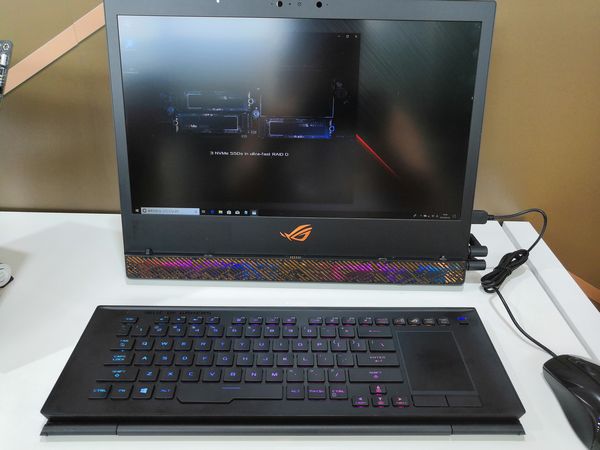

参考出展されていたゲーミングラップトップ。ノート用の第9世代Core i9プロセッサにGeForce RTX 2080を搭載したハイスペック仕様で、キーボード部が分離できるため、好みのキーボード/マウスを接続してデスクトップ同様の操作感を得ることができます。今冬発売開始になる予定とのこと

参考出展されていたASUSゲーミングラップトップ(キーボード分離状態)

参考出展されていたASUSゲーミングラップトップ(キーボード分離状態)

参考出展されていたASUSゲーミングラップトップ

参考出展されていたASUSゲーミングラップトップ

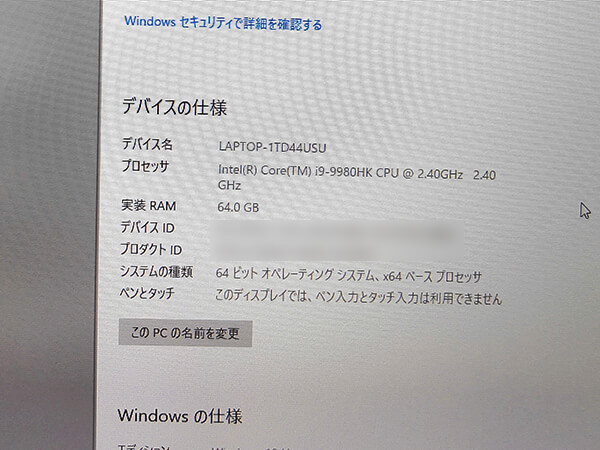

参考出展されていたASUSゲーミングラップトップのスペック

参考出展されていたASUSゲーミングラップトップのスペック

※製品版とはスペック・概観が異なる可能性があります。

大盛況のうちに閉幕

最後に台湾ASUSのJonny Shih会長が再度登壇され、ZenBook Pro Duo、ZenFone 6の国内販売価格が発表されました。

ZenBook Pro Duoの国内販売価格が発表

ZenBook Pro Duoの国内販売価格が発表

ZenFone 6の国内販売価格が発表

ZenFone 6の国内販売価格が発表

ZenFone 6につきましては当パソコン工房も販売を行います。取り扱い販売店に掲載いただきました。

ZenFone 6はパソコン工房で取り扱い

ZenFone 6はパソコン工房で取り扱い

最後にサプライズでZenBook、ZenFone 6の30周年記念モデルの発表があり、大盛況のうちに発表会が終了しました。

ZenBook Pro Duo 30周年モデルを発表する台湾ASUSのJonny Shih会長

ZenBook Pro Duo 30周年モデルを発表する台湾ASUSのJonny Shih会長

ZenFone 6 30周年モデルを発表する台湾ASUSのJonny Shih会長

ZenFone 6 30周年モデルを発表する台湾ASUSのJonny Shih会長

ZenBook、ZenFone 6の30周年記念モデルの発表

ZenBook、ZenFone 6の30周年記念モデルの発表

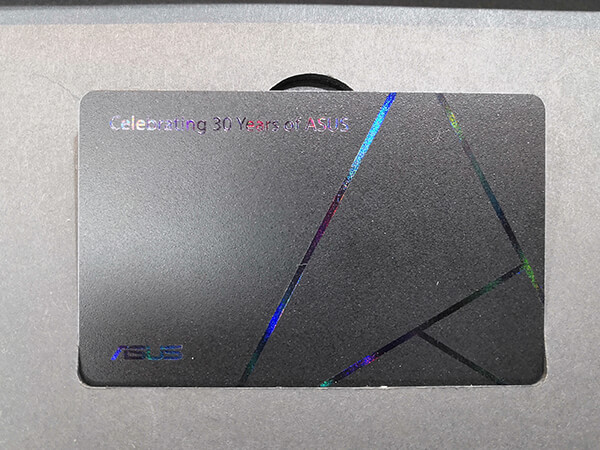

タッチ&トライコーナーで展示されていたZenFone 6 Edition 30(30周年記念モデル)。メモリ12GB+ストレージ512GBのモンスター仕様で、特別なオーナーカードが同梱されるほか製品保証が30ヶ月間付与される、まさに特別モデル

ZenFone 6の30周年記念モデル

ZenFone 6の30周年記念モデル

ZenFone 6の30周年記念モデル同梱の特別なオーナーカード

ZenFone 6の30周年記念モデル同梱の特別なオーナーカード

今後も日本とともに歩むASUS

今回新製品の発表会にあたり、ZenBook並びにZenFoneで特別モデルを用意する点等ASUSにて30周年という節目を非常に大事にされている印象を受けました。また、Jonny Shih会長が来日され、発表会にてプレゼンターを務められた点も日本市場での展開に力を入れている証だと感じました。

当パソコン工房では今回発表のあったZenFone 6を取り扱いいたします。カメラ機能が大幅に強化され、プロのカメラマンも驚愕したその性能を是非ご堪能ください。

また、パソコン工房NEXMAGでは近日中にZenFone 6の詳細なレポートをお届け予定です。こちらもぜひお楽しみにしてください。

パソコン工房ECサイトの自作パーツ等のマーケティング担当。 最近はタブレットとSIMフリースマホとマイコン関連を勉強していてそれを記事にする事が多い。

![NEXMAG[ネクスマグ] パソコン工房](/magazine/assets/images/common/logo.svg)