「Haswell-E」世代の新しいCore i7 CPU/X99チップセット製品を試す

ハイエンド環境のプラットフォーム更新

2014-8-30

Intelのハイエンドプラットフォームに新しい製品が加わりました。

コードネーム「Haswell-E」世代となるCore i7プロセッサーとX99 Expressチップセットです。

最大8コアのCore i7プロセッサー

※左:Haswell-E、右:IvyBridge-E

| CPUスペック比較 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Core i7 -5960X |

Core i7 -5930K |

Core i7 -5820K |

Core i7 -4960X |

Core i7 -4790K |

A10 -7850K |

|

| ソケット形状 | LGA2011-3 | LGA2011-3 | LGA2011-3 | LGA2011 | LGA1150 | Socket FM2+ |

| 動作クロック | 3.0GHz | 3.5GHz | 3.3GHz | 3.60GHz | 4.00GHz | 3.70GHz |

| TB時動作クロック | 3.5GHz | 3.7GHz | 3.6GHz | 4.00GHz | 4.40GHz | 4.00GHz |

| コア数 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |

| スレッド数 | 16 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 |

| キャッシュ容量 | 256kB×8+20MB | 256kB×6+15MB | 256kB×6+15MB | 256kB×6+15MB | 256kB×4+8MB | 4MB |

| 内蔵グラフィックス | - | - | - | - | HD4600 | Radeon R7 |

| 対応メモリ | DDR4 1333/1600/ 2133 |

DDR4 1333/1600/ 2133 |

DDR4 1333/1600/ 2133 |

DDR3 1333/1600/ 1866 |

DDR3 1333/1600 |

DDR3 1333/1600/ 1866/2133 |

| メモリチャネル数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |

| メモリ最大搭載容量 | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 32GB | 32GB |

| PCI-Express3.0レーン数 | 40 | 40 | 28 | 16 | 16 | 16 |

| TDP | 140W | 140W | 140W | 130W | 88W | 95W |

位置付けとしてはLGA2011プラットフォームであるCore i7プロセッサー/X79チップセット製品の後継製品となります。CPUの形状が若干変わっており、

これまでの製品と比べ、最上位モデルにおいてコア数が6→8となり、Hyper-Threading Technologyにより最大16スレッドの演算処理が可能となっています。7月に発売されたDevil’s Canyon:Core i7-4790Kと比較するとコア数/スレッド数はいずれも倍になります。

しかしながら、TDPが10W引き上げられている点はちょっと残念かもしれません。

Core i7-4790Kと比べるとTDPは約1.6倍にもなり、引き続き発熱に対するケアは必要です。また、前世代同様BOX版CPUであっても、CPUクーラーは付属していません。TDPの上昇に伴い、前世代のCPUクーラーがそのまま使用できるとは限りませんので、CPUクーラーの対応状況にも十分ご注意ください。

※Cooler Master Hyper 212 EVO、V8 GTSについては動作確認済み(メーカー代理店情報)

そして、ソケット形状が新たに「LGA2011-3」が採用されました。前世代「LGA2011」との互換性がない新ソケットとなっています。詳しくはマザーボードの項で触れます。

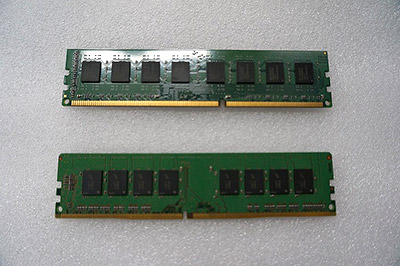

対応メモリの変更

Haswell-E世代では対応メモリがDDR4メモリに変更されています。

※上:DDR3、下:DDR4

DDR3メモリと比べてピン数、モジュールの切り欠けの位置が変更されています。そのため、互換性はありません。

DDR4メモリは動作クロックが高められている反面、駆動電圧が下げられており、動作クロックに対する電力効率が高められています。

メモリチャネル数はX79から変更なく4チャネル(Quad Channel)で、Core i7-4790Kの倍となります。4本単位でメモリを搭載することでメモリパフォーマンスを最大化することが出来ます。

| 対応メモリ比較 | ||

|---|---|---|

| X99:DDR4 | X79:DDR3 | |

| モジュールピン数 | 284ピン | 240ピン |

| 動作クロック | 2,133MHz | 1,866MHz |

| 駆動電圧 | 1.2V | 1.5V |

※動作クロックはチップセットサポート範囲で記載

なお、ピン数変更に伴う端子部分のデザイン変更のためか、メモリソケットへの差し込みが以前と比べて軽い力でしっかりと刺さるようになりましたメモリの差込不足で起動しない!というトラブルが減るのではないのでしょうか。

機能追加が図られたX99 Expressチップセット

チップセットは新たにX99 Expressがリリースされました。

| チップセット比較 | ||||

|---|---|---|---|---|

| X99 | X79 | Z97/H97 | A88X | |

| ソケット形状 | LGA2011-3 | LGA2011 | LGA1150 | Socket FM2/FM2+ |

| 対応メモリ | DDR4 1333/1600/2133 |

DDR3 1333/1600/1866 |

DDR3 1333/1600 |

DDR3 1333/1600/1866/ 2133 |

| メモリチャネル数 | 4 | 4 | 2 | 2 |

| メモリ最大搭載容量 | 64GB | 64GB | 32GB | 32GB |

| USB3.0ポート数 | 6 | 0 | 6 | 6 |

| USB2.0ポート数 | 8 | 14 | 8 | 8 |

| S-ATA3ポート数 | 10 | 2 | 6 | 8 |

| S-ATA2ポート数 | 0 | 4 | 0 | 0 |

DDR4サポートの他、X79では対応していなかったUSB3.0コントローラーの内蔵、S-ATA3ポート数の増加など現行製品に見合ったインターフェイスが標準でサポートされたと言えます。

どちらも前世代製品では別チップでポートが追加されていたことが多かったため、大きな変化とはいえませんが、ドライバのセットアップが簡素になったり、相性の心配が軽減されたりと、メリットが全くないということは無いと思います。

そして、メモリスロットの本数ですが、本来であればチップセットの仕様としては4スロットまでのサポートなのですが、X79と同様マザーボードメーカーの独自仕様として、8スロット搭載した製品がリリース直後より数多く展開されそうです。現時点で最大64GBの搭載が可能なのはハイエンド製品の面目躍如といったところでしょう。

新プラットフォームですが、CPUのソケット形状が変更されています。

ピン数などの変更はされていませんが、ピンレイアウトが変更されているため互換性がありません。そのためCPUやソケットの物理形状、切り欠けの位置も変更されています。

メモリサポートがDDR4に変更されたことと相まって、新CPUを使用するにはマザーボード、メモリの変更も必要となります。

実際に動かしてみる

早速X99世代となったCore i7の能力を見て行きましょう。

※実験構成

Core i7-4790K:実験工房「Devil’s Canyon「インテル Core i7 4790K」を試す」の構成

Core i7-4960X:メモリDDR3-1600 8GB×4、MB ASUS P9X79 PRO

Core i7-5シリーズ:メモリ DDR4-2133 8GB×8、MB ASUS X99-Deluxe

OSはすべての構成でWindows8.1 Update、グラフィックスはすべての構成でGeforce GTX780(3GB)

CPU性能チェック

まずはCPUの演算処理の性能を測るのに最適なCINEBENCHのCPUテストです。

過去取り上げたDevil’s Canyonを比較対象として加えています。

| CINEBENCH R11.5 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Core i7-5960X | Core i7-5930K | Core i7-5820K | Core i7-4960X | Core i7-4790K | |

| CPUコア数 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |

| 1 | 14.53 | 11.94 | 11.08 | 10.99 | 9.12 |

| 2 | 14.06 | 11.50 | 11.09 | 11.19 | 9.17 |

| 3 | 14.31 | 11.66 | 11.07 | 11.15 | 9.16 |

| 4 | 14.12 | 11.81 | 11.02 | 11.19 | 9.17 |

| 5 | 14.29 | 11.61 | 11.06 | 11.16 | 9.16 |

| 平均 | 14.26 | 11.70 | 11.06 | 11.14 | 9.16 |

| スコア増減率 (4960X基準) |

28.01% | 5.03% | -0.72% | - | -17.81% |

結果を並べてみるとCPUの実コア数の違いで数値が大きく変わっているのがわかります。

そして同じコア数で比較すると、Core i7-4960Xに対してCore i7-5820Kで1%未満のスコア低下、5930Kは5%ほどのスコアアップとなり、動作クロックが下がった分はCPU内部の処理を最適化すること、DDR4のパフォーマンスアップでカバーしていると推察されます(パフォーマンスは後述します)。

続いてPCの総合的な性能を測るPC Mark8のスコアで比較をしてみます。

| PC Mark8 スコア | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Core i7-5960X | Core i7-5930K | Core i7-5820K | Core i7-4960X | Core i7-4790K | |

| CPU動作クロック | 3GHz | 3.5GHz | 3.3GHz | 3.6GHz | 4GHz |

| Home | 4565 | 4844 | 4785 | 4705 | 5287 |

| Creative | 5515 | 5538 | 5404 | 5487 | 5776 |

| Work | 4683 | 5047 | 4951 | 4920 | 5376 |

| 動作クロック増減率 | -16.67% | -2.78% | -8.33% | - | 11.11% |

| スコア増減率(Home) | -2.98% | 2.95% | 1.70% | - | 12.37% |

| スコア増減率(Creative) | 0.51% | 0.93% | -1.51% | - | 5.27% |

| スコア増減率(Work) | -4.82% | 2.58% | 0.63% | - | 9.27% |

CINEBENCHの傾向と異なり、Core i7-4790Kが高スコアをマーク、逆に8コアのCore i7-5960Xがスコア面では低い水準で推移してしまっています。ただ、動作クロックの低下率に対するスコア低下率は抑制されており、 このあたりはCINEBENCH同様CPU内部の処理が最適化されたこととDDR3→DDR4によるメモリパフォーマンスアップがベンチマークスコアの低下抑止に寄与していると考えられます。また、フルHD動画のエンコードテストが含まれる「Creative」では差が縮まっていることから、写真や映像の補正処理や描画処理などの用途には効果的な製品と言えそうです。

DDR4メモリのポテンシャル

CPUのテストを見るとどうやら新しいプラットフォームはDDR4のパフォーマンスがあながち無視できないようです。 そのパフォーマンスを明らかにすべく、Windows8.1が標準で有しているシステム評価テスト「winsat」のメモリの帯域幅を評価するコマンドを実行してみました。大規模なメモリへのバッファーコピーをシミュレートすることでメモリ帯域幅の評価を行うコマンドとなっています。

| Winsat メモリシミュレート(winsat mem) | |||

|---|---|---|---|

| メモリ種類 | チャネル数 | Winsatコマンド結果 | |

| X99 | DDR4-2133MHz | QuadChannel | 48767MB/s |

| DDR4-2133MHz | DualChannel | 26205.43MB/s | |

| X79 | DDR3-1600MHz | QuadChannel | 35676.76MB/s |

| DDR3-1600MHz | DualChannel | 21132.52MB/s | |

| Z97 | DDR3-1600MHz | DualChannel | 31791.7MB/s |

DDR4やQuadChannelがしっかりと効いた結果となっています。

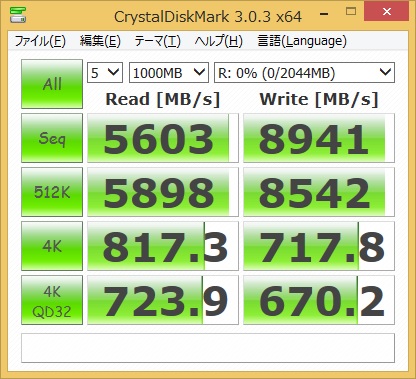

さてさて、このポテンシャル、そして大容量のメモリをどのように使うか・・・となりますと、比較的簡単で敷居が低いのはRAMDISKになりますでしょうか。ということで、ちょっと試してみましょう。

SSD真っ青なスコアが出ていますね・・・

意外な消費電力

最後にテスト環境の消費電力を確認しました。 テスト環境においてアイドル時の消費電力と、ストレステストであるOCCT 4.2.2のPOWERSUPPLYテストを実施し、その際の消費電力をサンワサプライのワットチェッカー「TAP-TST7」でモニタリングしました。その結果が下記の表となります。

| 消費電力比較 | ||||

|---|---|---|---|---|

| Core i7-5960X | Core i7-5930K | Core i7-5820K | Core i7-4960X | |

| 消費電力(アイドル) | 約72W | 約66W | 約67W | 約71W |

| 消費電力(100%負荷時) | 約380W | 約360W | 約330W | 約440W |

アイドル時はさほど変わりはありませんでしたが、高負荷時ではTDPが高いCore i7-5xシリーズのほうがCore i7-4960Xよりも消費電力が低い結果となりました。

TDP=消費電力ではありませんが、それだけの熱量を消費する可能性はあるわけですから、わずかでも消費電力が高くなると予想していたのですが、プラットフォーム全般にわたって電力効率が高められている様子が伺えます。

まとめ

製品の紹介を書きながら種々スペック等調べているうちに、実は「この新製品はどこが売りになるんだろう」という疑問符がどうしても拭えなかったのですが、実際に動かしてみるとこの製品の強みになると思われるところも見えてきました。

実コア数が地味に効く計算処理、アプリケーション

これはCINEBENCHのスコアが如実に表していると思います。4コア→6コア→8コアとコア数が増えるごとに大きくスコアが上がっています。特に顕著に見えるのが同じハードウェア構成でCPUのみ違う状況であるCore i7-5930Kと5960Xで、動作クロックが10%以上低いCPUが20%以上高いスコアを出しています。

このことから複数演算、レンダリング処理に効果を発揮するのではないかと推察します。もっとグリグリに演算処理をさせてみるとそのポテンシャルを発揮できると思います。

DDR4の帯域を活かしたメモリアクセス

正直今回テストしたRAMDISK領域へのCristal Disk Markではまだまだ使い切っていないように感じます(Readの数値が今ひとつ伸びていないですし)。

BigDATAの演算・解析・編集作業や高解像度動画の編集作業などストレージアクセスが頻繁に発生するような作業を行う際の作業用領域に割り当てるなどいいかもしれません。

今後さらにこの辺りを掘り下げた実験を行い、結果をお知らせできればと思います。

執筆:パソコン実験工房 職人2号